37

Jahre 1259. In dieser Fehde, die um Herrschaftsstreitigkeiten ausgesuchten wurde, blieb die Hamelnsche Jugend tot oder

gefangen auf dem Kampfplatz bei Sedemünder, einem verschollenen Weiler nahe dem Städtchen Springe am Deister. Und

als nach der Reformierung Hamelns die Totenmessen für die Gefallenen ein Ende nahinen, vermengte sich die Erinnerung

an den einstigen Verlust mit mythischen Vorstellungen von dem Pfeifer, der die Seelen in sein dunkles Schattenreich

lockt, und wurde im Volksmunde zur Sage vom Rattenfänger, wie sie durch Grimm ihre Formung erhalten hat.

Diese Rattenfängersage und die grauen Renaissancebauten haben die Stadt im Bewußtse n der Außenwelt ver-

ankert. Und der Fremde, der zum erstenmal und lüstern nach Romantik die Stadt betritt, wittert nach den Spuren der

Sage, findet aber nur zwei Inschriften am Hochzeits- und am Rattenfängerhause, die das dunkle und aufwühlende Er-

eignis festhalten. Aber es stellen sich an den markantesten Stellen der sinnvollen Altstraßensührung die grausteinernen

Fassaden der Renaissancebauten auf, überraschend zahlreich auf dein verhältnismäßig geringen Raume der Altstadt; und

. durch die Klarheit ihrer Lage so eindrucksstark, daß sie noch im heutigen Bilde der Stadt wesensbestimmend wirken.

Der Stadtkern, Rathaus und Hochzeitshaus (Spätbarock und Renaissance), verbunden durch den meisterhaften

Bäckerscharren, durch dessen Torbogen eine mauerndunkle Gassenheimlichkeit lugt, tiberflammt vom grünen Markt-

kirchenturm, — Gassenschlupf rechts, Gassenschlupf links, dahinter der bürgerliche Atem eines feingeschlossenen Markt-

platzes, davor die Hast zeitgenössischen Straßengetriebes — dieser Stadtkern wirkt als Schaukasten mit Architektur-

auslagen einstiger solid-schöpferischer Städtebaukunst. Schaut man von hier aus die Osterstraße entlang, so fängt

am Ende derselben der kräftige Barockbau der Garnisonkirche mit dem grünen Geblink seines Dachreiters den Blick

schön ab. In der Kurve der linken Straßenseite schimmert der reiche Fachwerkbau des Stiftsherrenhauses, stehen

grau und reif die besonders im Hause Nr. 9 zu harmonischem Höchstmaß gesteigerten, für Hameln typischen Renaissance-

sormen mit Giebeldreieck, graziös und kühn aufzuckenden Giebellinien, reichen Erkern und goldenen Neidköpfen im

Eulenloch, während am Ende der rechten Straßenseite als prunkvollster Bau das Rattenfängerhaus steht, das sich

lieben dem wildwuchernden Gerank der Voluten Verschiebungen der Pilasterteilung in den verschiedenen Stockwerken

leistet und architektonisch nicht klar bleibt, dafür aber in wahrhaft fürstlichem Schmiß der Schmuckformen einen Aus-

gleich für den verrutschten architektonischen Gedanken bietet und im Gesamteindruck doch schön und einheitlich ist.

Wendet man von dieser sprudelnden Steinlust — man sollte sie abends oder in der Dämmerung beschauen, um ihre

gärende Phantastik zu erfühlen — das Auge nach dem Stadtkern zurück, so schließt, herrschend und wuchtig gelagert,

das Hochzeitshaus die Blickrichtung nach Westen ab, das stolze Spiel der Zacken und Hörner an den strebenden Giebeln

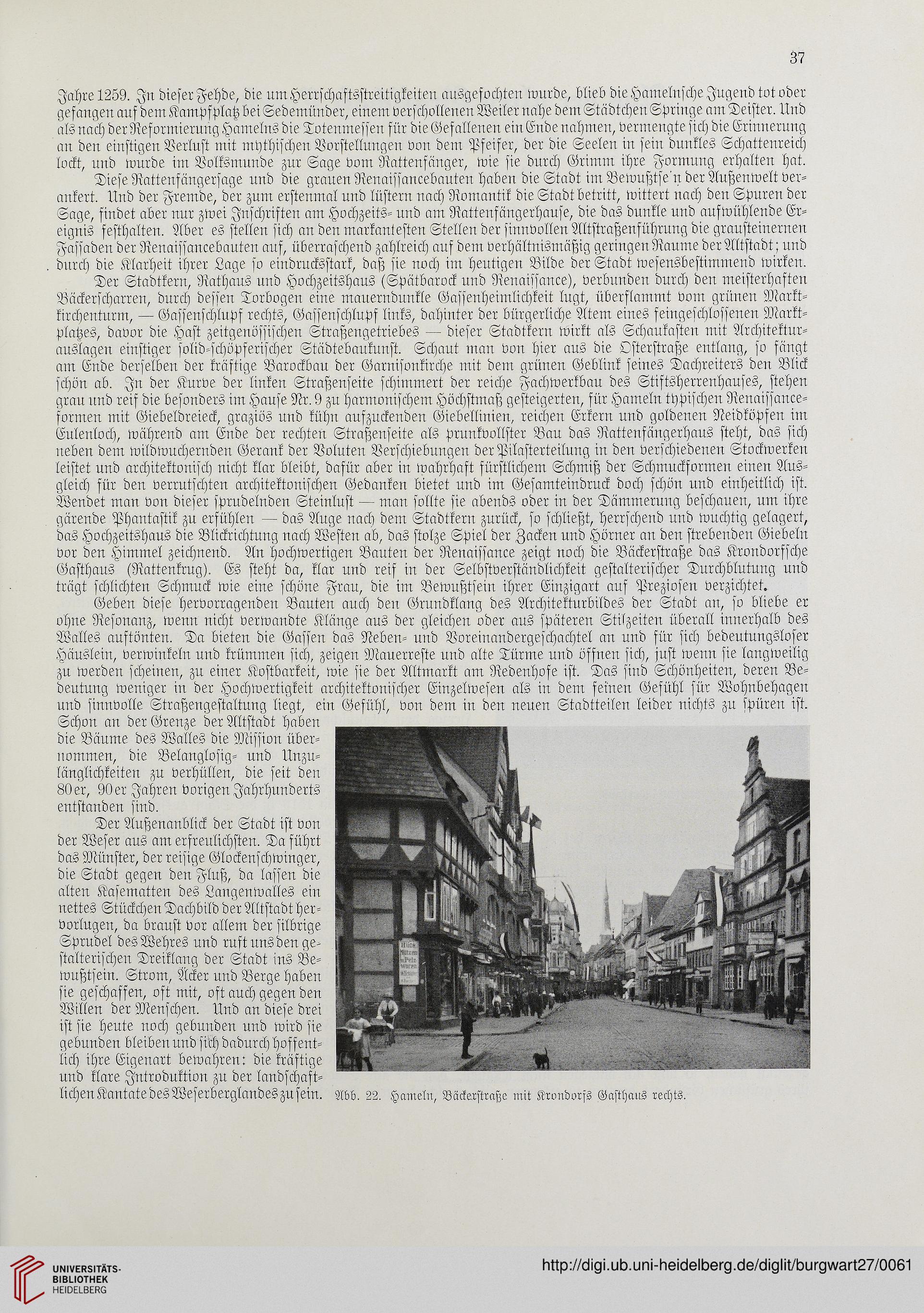

vor den Himmel zeichnend. An hochwertigen Bauten der Renaissance zeigt noch die Bäckerstraße das Krondorssche

Gasthaus (Rattenkrug). Es steht da, klar und reif in der Selbstverständlichkeit gestalterischer Durchblutung und

trägt schlichten Schmuck wie eine schöne Frau, die im Bewußtsein ihrer Einzigart auf Preziosen verzichtet.

Geben diese hervorragenden Bauten auch den Grundklang des Architekturbildes der Stadt an, so bliebe er

ohne Resonanz, wenn nicht verwandte Klänge aus der gleichen oder ans späteren Stilzeiten überall innerhalb des

Walles auftönten. Da bieten die Gassen das Neben- und Boreinandergeschachtel an und für sich bedeutungsloser

Häuslein, verwinkeln und krümmen sich, zeigen Mauerreste und alte Türme und öffnen sich, just wenn sie langweilig

zu werden scheinen, zu einer Kostbarkeit, wie sie der Altmarkt am Redenhofe ist. Das sind Schönheiten, deren Be-

deutung weniger in der Hochwertigkeit architektonischer Einzelwesen als in dem feinen Gefühl für Wohnbehagen

und sinnvolle Straßengestaltung liegt, ein Gefühl, von dem in den neuen Stadtteilen leider nichts zu spüren ist.

Schon an der Grenze der Altstadt haben

die Bäume des Walles die Mission über-

nommen, die Belanglosig- und Unzu-

länglichkeiten zu verhüllen, die seit den

80 er, 90 er Jahren vorigen Jahrhunderts

entstanden sind.

Der Außenanblick der Stadt ist von

der Weser aus am erfreulichsten. Da führt

das Münster, der reisige Glockenschwinger,

die Stadt gegen den Fluß, da lassen die

alten Kasematten des Langenwalles ein

nettes Stückchen Dachbild der Altstadt her-

vorlugen, da braust vor allem der silbrige

Sprudel des Wehres und ruft uns den ge-

stalterischen Dreiklang der Stadt ins Be-

wußtsein. Strom, Äcker und Berge haben

sie geschaffen, oft mit, oft auch gegen den

Willen der Menschen. Und an diese drei

ist sie heute noch gebunden und wird sie

gebunden bleiben und sich dadurch hoffent-

lich ihre Eigenart bewahren: die kräftige

und klare Introduktion zu der landschaft-

lichenKantatedesWeserberglandeszusein. Abb. 22. Hameln, Bäckerstraße mit Krondorfs Gasthaus rechts.

Jahre 1259. In dieser Fehde, die um Herrschaftsstreitigkeiten ausgesuchten wurde, blieb die Hamelnsche Jugend tot oder

gefangen auf dem Kampfplatz bei Sedemünder, einem verschollenen Weiler nahe dem Städtchen Springe am Deister. Und

als nach der Reformierung Hamelns die Totenmessen für die Gefallenen ein Ende nahinen, vermengte sich die Erinnerung

an den einstigen Verlust mit mythischen Vorstellungen von dem Pfeifer, der die Seelen in sein dunkles Schattenreich

lockt, und wurde im Volksmunde zur Sage vom Rattenfänger, wie sie durch Grimm ihre Formung erhalten hat.

Diese Rattenfängersage und die grauen Renaissancebauten haben die Stadt im Bewußtse n der Außenwelt ver-

ankert. Und der Fremde, der zum erstenmal und lüstern nach Romantik die Stadt betritt, wittert nach den Spuren der

Sage, findet aber nur zwei Inschriften am Hochzeits- und am Rattenfängerhause, die das dunkle und aufwühlende Er-

eignis festhalten. Aber es stellen sich an den markantesten Stellen der sinnvollen Altstraßensührung die grausteinernen

Fassaden der Renaissancebauten auf, überraschend zahlreich auf dein verhältnismäßig geringen Raume der Altstadt; und

. durch die Klarheit ihrer Lage so eindrucksstark, daß sie noch im heutigen Bilde der Stadt wesensbestimmend wirken.

Der Stadtkern, Rathaus und Hochzeitshaus (Spätbarock und Renaissance), verbunden durch den meisterhaften

Bäckerscharren, durch dessen Torbogen eine mauerndunkle Gassenheimlichkeit lugt, tiberflammt vom grünen Markt-

kirchenturm, — Gassenschlupf rechts, Gassenschlupf links, dahinter der bürgerliche Atem eines feingeschlossenen Markt-

platzes, davor die Hast zeitgenössischen Straßengetriebes — dieser Stadtkern wirkt als Schaukasten mit Architektur-

auslagen einstiger solid-schöpferischer Städtebaukunst. Schaut man von hier aus die Osterstraße entlang, so fängt

am Ende derselben der kräftige Barockbau der Garnisonkirche mit dem grünen Geblink seines Dachreiters den Blick

schön ab. In der Kurve der linken Straßenseite schimmert der reiche Fachwerkbau des Stiftsherrenhauses, stehen

grau und reif die besonders im Hause Nr. 9 zu harmonischem Höchstmaß gesteigerten, für Hameln typischen Renaissance-

sormen mit Giebeldreieck, graziös und kühn aufzuckenden Giebellinien, reichen Erkern und goldenen Neidköpfen im

Eulenloch, während am Ende der rechten Straßenseite als prunkvollster Bau das Rattenfängerhaus steht, das sich

lieben dem wildwuchernden Gerank der Voluten Verschiebungen der Pilasterteilung in den verschiedenen Stockwerken

leistet und architektonisch nicht klar bleibt, dafür aber in wahrhaft fürstlichem Schmiß der Schmuckformen einen Aus-

gleich für den verrutschten architektonischen Gedanken bietet und im Gesamteindruck doch schön und einheitlich ist.

Wendet man von dieser sprudelnden Steinlust — man sollte sie abends oder in der Dämmerung beschauen, um ihre

gärende Phantastik zu erfühlen — das Auge nach dem Stadtkern zurück, so schließt, herrschend und wuchtig gelagert,

das Hochzeitshaus die Blickrichtung nach Westen ab, das stolze Spiel der Zacken und Hörner an den strebenden Giebeln

vor den Himmel zeichnend. An hochwertigen Bauten der Renaissance zeigt noch die Bäckerstraße das Krondorssche

Gasthaus (Rattenkrug). Es steht da, klar und reif in der Selbstverständlichkeit gestalterischer Durchblutung und

trägt schlichten Schmuck wie eine schöne Frau, die im Bewußtsein ihrer Einzigart auf Preziosen verzichtet.

Geben diese hervorragenden Bauten auch den Grundklang des Architekturbildes der Stadt an, so bliebe er

ohne Resonanz, wenn nicht verwandte Klänge aus der gleichen oder ans späteren Stilzeiten überall innerhalb des

Walles auftönten. Da bieten die Gassen das Neben- und Boreinandergeschachtel an und für sich bedeutungsloser

Häuslein, verwinkeln und krümmen sich, zeigen Mauerreste und alte Türme und öffnen sich, just wenn sie langweilig

zu werden scheinen, zu einer Kostbarkeit, wie sie der Altmarkt am Redenhofe ist. Das sind Schönheiten, deren Be-

deutung weniger in der Hochwertigkeit architektonischer Einzelwesen als in dem feinen Gefühl für Wohnbehagen

und sinnvolle Straßengestaltung liegt, ein Gefühl, von dem in den neuen Stadtteilen leider nichts zu spüren ist.

Schon an der Grenze der Altstadt haben

die Bäume des Walles die Mission über-

nommen, die Belanglosig- und Unzu-

länglichkeiten zu verhüllen, die seit den

80 er, 90 er Jahren vorigen Jahrhunderts

entstanden sind.

Der Außenanblick der Stadt ist von

der Weser aus am erfreulichsten. Da führt

das Münster, der reisige Glockenschwinger,

die Stadt gegen den Fluß, da lassen die

alten Kasematten des Langenwalles ein

nettes Stückchen Dachbild der Altstadt her-

vorlugen, da braust vor allem der silbrige

Sprudel des Wehres und ruft uns den ge-

stalterischen Dreiklang der Stadt ins Be-

wußtsein. Strom, Äcker und Berge haben

sie geschaffen, oft mit, oft auch gegen den

Willen der Menschen. Und an diese drei

ist sie heute noch gebunden und wird sie

gebunden bleiben und sich dadurch hoffent-

lich ihre Eigenart bewahren: die kräftige

und klare Introduktion zu der landschaft-

lichenKantatedesWeserberglandeszusein. Abb. 22. Hameln, Bäckerstraße mit Krondorfs Gasthaus rechts.