39

nichts von erheblichem Alter, keine hervorragenden Patrizierhüuser, aber in ruhiger, bodenständiger Behaglichkeit

beherrscht noch das Haus des Ackerbürgers, das typische niedersächsische Bauernhaus, häufig das Straßenbild. Das

im Jahre 1683 erbaute Severinsche Haus in der Halbemondstraße gehört zu den bemerkenswertesten Fachwerk-

bauten der Stadt. Es zeigt die Anpassung des landesüblichen Bauernhauses an städtische Bedürfnisse. Von den

wenigen Gebäuden, die der Dreißigjährige Krieg hier verschont hat, sei das an der Ecke Grabenstraße-Johannis-

markt stehende sog. „Tillyhaus" erwähnt. Leider ist die Holzarchitektur an demselben durch den Behang von Solling-

platten verdeckt. Erbaut wurde es im Jahre 1609 durch einen Nikolaus Theßmar. Eine glaubhafte Überlieferung

erzählt, daß Tilly hier sein Quartier genommen hatte. Ein schön ausgeführtes Sandsteinportal mit kaum lesbarer

Inschrift läßt erkennen, daß die Bewohner einem Patriziergeschlechte angehörten, dessen Tradition in allen: gewahrt

wurde.

Die evangelische Pfarrkirche ist 1231 erbaut. Bei dem Brande 1640 verlor sie ihren Turmhelm, ebenso durch

ein Unwetter im Jahre 1898. Im Jahre 1900 wurde die ganze Kirche erneuert und erweitert. Das Mauerwerk

ist verputzter roter Bruchsandstein mit Quadern an den Ecken.

Unterhalb der einst zu den eversteinschen Besitzungen gehörenden, jetzt braunschweigischen Domäne Forst,

da, wo die Weser einen mächtigen Bogen schlägt, grüßen von

reich bewaldeter, kegelförmiger Anhöhe die Ruinen einer alten

Ritterburg ernst ins Tal hinein. Die Burg Polle, welche

1285 zuerst genannt wird, bildete einen der Hauptsitze der

Grafen von Everstein. Am 19. November 1404 war der Herzog

Heinrich von Braunschweig in einer Fehde mit dem Grafen

von Everstein und dem Grafen Bernhard v. d. Lippe von

letzterem am Ohrberge bei Hameln gesangengenommen und auf

das Schloß Falkenburg im Lippischen geführt. Erst nach langer

Haft wurde Herzog Heinrich, nachdem er Urfehde geschworen

und die Zahlung eines Lösegeldes von 100 000 Gulden ver-

sprochen hatte, aus der Gefangenschaft entlassen. Der Befreite

erlangte vom Kaiser Ruprecht die Lossprechung von dem bei

seiner Entlassung abgelegten Eide. In der Nacht zum

8. Februar 1407 gelang es ihm, Schloß Polle einzunehmen.

Seit dieser Zeit blieb es im Besitze der Herzöge von Braun-

schweig. Denn Elsebe, die Tochter des Grafen Hermanns VIII

von Everstein, mit welchem der Mannesstamm dieses Geschlech-

tes erlosch, vermählte sich 1409 mit Otto von Lüneburg, dem

Sohne des Herzogs Bernhard. Das Haus Braunschweig gelangte

durch Erbvertrag in den rechtmäßigen Besitz der eversteinschen

Güter, während die Grafen zur Lippe Verzicht auf ihre An-

sprüche leisteten.

Das Schloß Polle wurde fortan der Sitz der herzog-

liche:: Beamten. Seine Zerstörung erfolgte im Dreißig-

jährigen Kriege durch Tilly, der es auf seinen: Zuge gegen

Christian von Braunfchweig nach heftiger Beschießung er-

oberte und nebst einen: Teile des gleichnamigen Fleckens in

Asche legte. Jedoch blieb die Burg noch in bewohnbaren: Zu-

stande. Als später Piccolomini den Oberbefehl über die kaiser-

lichen Truppen in der Wesergegend führte, war Flecken und Burg bis zun: Jahre 1641 stark mit Soldaten belegt.

Hierauf zerstörte:: die Schweden die Burg vollständig. Die Mauern standen fast noch ein Jahrhundert hindurch, bis

sie im Jahre 1738 zusammenbrachen, jedoch werden die Ruinen in neuerer Zeit sorgsam geschützt. Ein Teil der Ring-

mauern mit mehreren wohlerhaltenen bzw. renovierten Fensteröffnungen, die Mauern des früher reich mit Orna-

menten geschmückten Portales und ein ungefähr vierzig Fuß hoher Turn: sind noch vorhanden und von freundlichen

Anlagen umgeben. Eine herrliche Aussicht auf die Weser und die anmutige Umgegend bietet sich von den Burg-

mauern aus dem Beschauer dar.

Nach Zerstörung der Burg wurde an: Fuße des Berges die sog. „kleine Burg" erbaut, welche mit ihrer schloß-

artigen Fassade unmittelbar an die Ortsstraße grenzt und später der Sitz einer hannoverschen dlmtshauptnrannschaft

wurde. Zur Zeit dient dieses stattliche Gebäude, dessen imposante Einfahrt die von Löwen getragenen Wappen-

schilder der braunschweig-lüneburgischen Fürsten krönen, als Gerichtswesen für das vormalige Amt Polle und

die Stadt Bodenwerder.

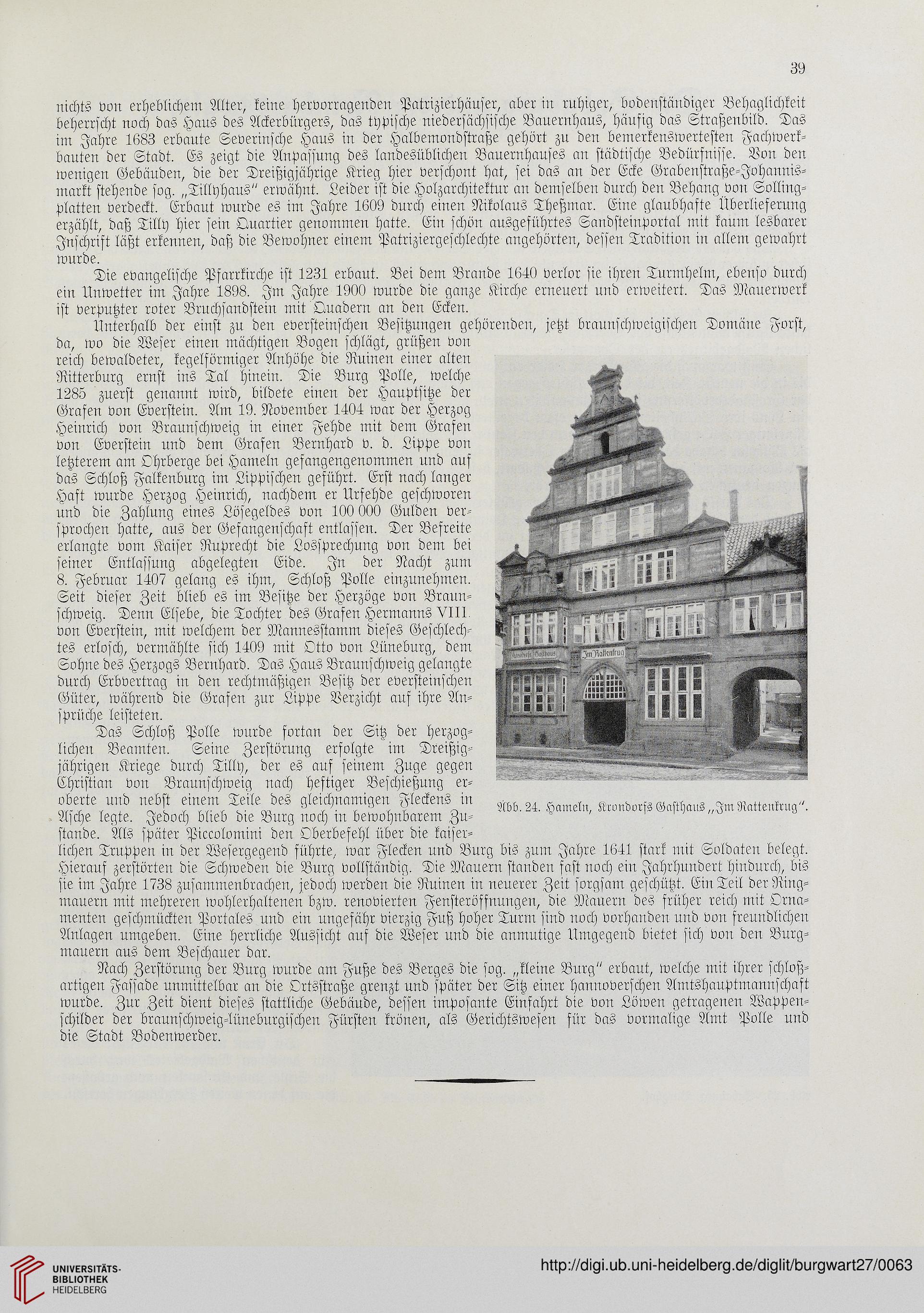

Äbb. 24. Hameln, Krondorfs Gasthaus „Im Rattenkrug".

nichts von erheblichem Alter, keine hervorragenden Patrizierhüuser, aber in ruhiger, bodenständiger Behaglichkeit

beherrscht noch das Haus des Ackerbürgers, das typische niedersächsische Bauernhaus, häufig das Straßenbild. Das

im Jahre 1683 erbaute Severinsche Haus in der Halbemondstraße gehört zu den bemerkenswertesten Fachwerk-

bauten der Stadt. Es zeigt die Anpassung des landesüblichen Bauernhauses an städtische Bedürfnisse. Von den

wenigen Gebäuden, die der Dreißigjährige Krieg hier verschont hat, sei das an der Ecke Grabenstraße-Johannis-

markt stehende sog. „Tillyhaus" erwähnt. Leider ist die Holzarchitektur an demselben durch den Behang von Solling-

platten verdeckt. Erbaut wurde es im Jahre 1609 durch einen Nikolaus Theßmar. Eine glaubhafte Überlieferung

erzählt, daß Tilly hier sein Quartier genommen hatte. Ein schön ausgeführtes Sandsteinportal mit kaum lesbarer

Inschrift läßt erkennen, daß die Bewohner einem Patriziergeschlechte angehörten, dessen Tradition in allen: gewahrt

wurde.

Die evangelische Pfarrkirche ist 1231 erbaut. Bei dem Brande 1640 verlor sie ihren Turmhelm, ebenso durch

ein Unwetter im Jahre 1898. Im Jahre 1900 wurde die ganze Kirche erneuert und erweitert. Das Mauerwerk

ist verputzter roter Bruchsandstein mit Quadern an den Ecken.

Unterhalb der einst zu den eversteinschen Besitzungen gehörenden, jetzt braunschweigischen Domäne Forst,

da, wo die Weser einen mächtigen Bogen schlägt, grüßen von

reich bewaldeter, kegelförmiger Anhöhe die Ruinen einer alten

Ritterburg ernst ins Tal hinein. Die Burg Polle, welche

1285 zuerst genannt wird, bildete einen der Hauptsitze der

Grafen von Everstein. Am 19. November 1404 war der Herzog

Heinrich von Braunschweig in einer Fehde mit dem Grafen

von Everstein und dem Grafen Bernhard v. d. Lippe von

letzterem am Ohrberge bei Hameln gesangengenommen und auf

das Schloß Falkenburg im Lippischen geführt. Erst nach langer

Haft wurde Herzog Heinrich, nachdem er Urfehde geschworen

und die Zahlung eines Lösegeldes von 100 000 Gulden ver-

sprochen hatte, aus der Gefangenschaft entlassen. Der Befreite

erlangte vom Kaiser Ruprecht die Lossprechung von dem bei

seiner Entlassung abgelegten Eide. In der Nacht zum

8. Februar 1407 gelang es ihm, Schloß Polle einzunehmen.

Seit dieser Zeit blieb es im Besitze der Herzöge von Braun-

schweig. Denn Elsebe, die Tochter des Grafen Hermanns VIII

von Everstein, mit welchem der Mannesstamm dieses Geschlech-

tes erlosch, vermählte sich 1409 mit Otto von Lüneburg, dem

Sohne des Herzogs Bernhard. Das Haus Braunschweig gelangte

durch Erbvertrag in den rechtmäßigen Besitz der eversteinschen

Güter, während die Grafen zur Lippe Verzicht auf ihre An-

sprüche leisteten.

Das Schloß Polle wurde fortan der Sitz der herzog-

liche:: Beamten. Seine Zerstörung erfolgte im Dreißig-

jährigen Kriege durch Tilly, der es auf seinen: Zuge gegen

Christian von Braunfchweig nach heftiger Beschießung er-

oberte und nebst einen: Teile des gleichnamigen Fleckens in

Asche legte. Jedoch blieb die Burg noch in bewohnbaren: Zu-

stande. Als später Piccolomini den Oberbefehl über die kaiser-

lichen Truppen in der Wesergegend führte, war Flecken und Burg bis zun: Jahre 1641 stark mit Soldaten belegt.

Hierauf zerstörte:: die Schweden die Burg vollständig. Die Mauern standen fast noch ein Jahrhundert hindurch, bis

sie im Jahre 1738 zusammenbrachen, jedoch werden die Ruinen in neuerer Zeit sorgsam geschützt. Ein Teil der Ring-

mauern mit mehreren wohlerhaltenen bzw. renovierten Fensteröffnungen, die Mauern des früher reich mit Orna-

menten geschmückten Portales und ein ungefähr vierzig Fuß hoher Turn: sind noch vorhanden und von freundlichen

Anlagen umgeben. Eine herrliche Aussicht auf die Weser und die anmutige Umgegend bietet sich von den Burg-

mauern aus dem Beschauer dar.

Nach Zerstörung der Burg wurde an: Fuße des Berges die sog. „kleine Burg" erbaut, welche mit ihrer schloß-

artigen Fassade unmittelbar an die Ortsstraße grenzt und später der Sitz einer hannoverschen dlmtshauptnrannschaft

wurde. Zur Zeit dient dieses stattliche Gebäude, dessen imposante Einfahrt die von Löwen getragenen Wappen-

schilder der braunschweig-lüneburgischen Fürsten krönen, als Gerichtswesen für das vormalige Amt Polle und

die Stadt Bodenwerder.

Äbb. 24. Hameln, Krondorfs Gasthaus „Im Rattenkrug".