100

rechten Rheinseite einen starken Vorposten anlegte und diesen sog. Brückenkopf, das heutige Deutz, durch Anlage

einer festen Brücke über den Strom sicherte. Wie die vergrabenen Münzschatzfunde uns beweisen, muß aber schon

im Jahre 330 eine erste große Katastrophe über die Stadt hereingebrochen sein. Um 400 scheint die Römer-

herrschaft hier erledigt, denn die Notitw ckiZnitatum, das Staatshandbuch des beginnenden 5. Jahrhunderts, das

eine Aufzählung der Provinzen und Städte des römischen Weltreiches enthält, führt Köln schon nicht mehr aus.

Es war zu dieser Zeit in den Besitz der Franken übergegangen. Wenn auch die Wogen der Völkerwanderung

über dem Rheinland besonders hoch zusammenschlngen, so dürfen wir uns doch nicht vorstellen, daß sie nur eine

alles vernichtende Völkerbewegung gewesen sei. Sie war vielmehr dazu berufen, zwei Zeitalter miteinander zu

verbinden und die Fäden einer müden übersättigten Vergangenheit an eine frische, junge, unverbrauchte Kultur

weiterzugeben. So ist es leicht verständlich, wenn römisches Handwerk und römische Technik in zahlreichen Fällen

in ihren Ausläufern noch Jahrhunderte zu beobachten sind.

Schloß Rheydt.

Johannes Heck, Rheydt.

n einem Knie am rechten Ufer der Niers, im nordöstlichen Winkel des Rheydter Stadtgebietes, liegt

es hinter Erlen und Pappeln versteckt. Sein Ursprung ist wahrscheinlich wie bei den zahlreichen anderen

Wasserburgen im Oberlauf der Niers der mit Wassergraben umgebene Rundhügel. Bruchland schützte

es im Osten. Im Westen bot ein höher gelegenes Ackergelünde die Grundlage seines Bestehens. Die

Niers trieb eine Mühle und speiste zwei Wassergräben. Herren von Rheydt werden zwischen 1065 und 1901

genannt, das Schloß mit Umgebung war Allod, den größten Teil des Gemeindebezirkes besaßen sie von der Abtei

Gladbach, seit dem Beginn des 12. Jahrhunderts von den Grafen von Kessel zu Lehen, die wahrscheinlich damals

schon Schirmvögte der Abtei Gladbach waren. 1180 erwirbt Philipp von Heinsberg, der Kölner Erzbischof, ihren

Besitz für 20 M. Silber und übergibt ihn den Kölner Edelvögten von Heppendorf, die zwei Jahrhundert hindurch

herrschen. 1307 kommt der Besitz mit der Kesselschen Erbschaft an Jülich. Die Heppendorser sind beteiligt an den

Fehden zwischen Köln und Kleve, Hessen und Brabant, und machen als Mülgauer Schnapphähne die Handelsstraße

Köln—Antwerpen unsicher. Einen trifft deswegen die Reichsacht Friedrichs III. Dem Schwager des letzten Heppen-

dorfers, Johann von Arendal, zerstören die Lütticher 1464 „das sehr starke unde kostbare sloet off borch", weil er

einen „ryken, dyken Baas mit synem soen" eingekerkert hatte, aufs gründlichste. Es „vielt oder eynen Hauff, dat

hoirt man ein mill Weges laut". Ihm folgt sein Schwiegersohn, Wilhelm von Nesselrode, der die Burg wieder auf-

baut und an seinen Neffen Heinrich von Bylandt vererbt, dessen Geschlecht von 1500—1794 in drei Zweigen regiert.

Die hervorragendste Gestalt aus diesem Hause ist Otto von Bylandt 1552—1591, Mundschenk und Truchseß

der Statthalterin der Niederlande, Krieger im Dienst Karls V., als Diplomat für den Jülicher Herzog tätig, ein gewalt-

tätiger, hartnäckiger Mann, der 80000 Taler für Rechtsstreitigkeiten ausgab, die er gegen Untertanen, Verwandte,

ja sogar gegen seinen Lehnsherrn, den Herzog Wilhelm den

Reichen, ausfocht und es tatsächlich erreichte, daß seine Unter-

herrschaft 1590 reichsunmittelbar wurde, obgleich der Herzog

spottete, daß man doch nicht von einem Lande Rheydt

sprechen könne, worin nur 140 Bauernhöfe lägen. Kein Wun-

der, daß einem solchen Manne das väterliche Schloß zu arm-

selig vorkam, und so baute er in den Jahren 1567—1581 ein

stattliches Schloß im Stil der niederländischen Renaissance

mit zwei Vorburgen und nach dem Vorbild der Jülicher

Zitadelle mit Wällen und Bastionen, und seine Pläne gingen

noch auf die Einbeziehung der Schloßmühle und Anlage einer

Vorschanze, aber da verweigerten seine Bauern die Weiter-

arbeit, wahrscheinlich versagten auch die Mittel, hatte er doch

in einer neunjährigen Bauzeit 60000 Taler verbaut. Als

Baunreister nennt Richard Klapheck den Meister des franzö-

sischen Schloßbaues im Herzogtum Jülich, Joist de la Cour,

was Renard als gut begründet bezeichnet. Ans den sich kreu-

zenden niederländischen und französischen Einflüssen entstand,

wie Klapheck sagt, „eine der kapriziösesten Schloßbauten am

Niederrhein".

Otto von Bylandt starb 1591 auf einer Reise nach

Mainz. Der Sohn trat in brandenburgische Dienste. Er war

reformiert und starb unvermählt. Während der Herrschaft

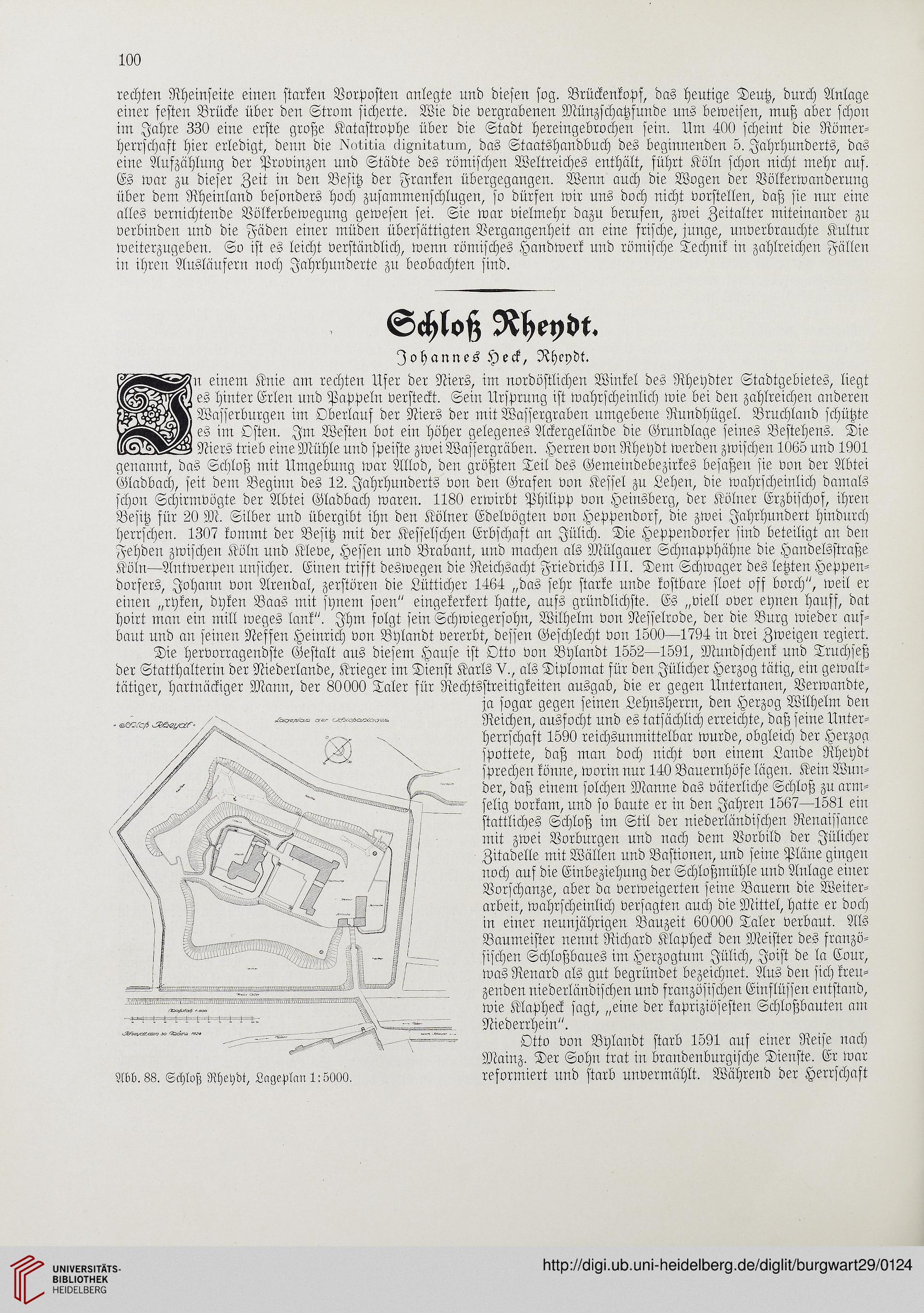

Abb. 88. Schloß Rheydt, Lageplan 1:5000.

rechten Rheinseite einen starken Vorposten anlegte und diesen sog. Brückenkopf, das heutige Deutz, durch Anlage

einer festen Brücke über den Strom sicherte. Wie die vergrabenen Münzschatzfunde uns beweisen, muß aber schon

im Jahre 330 eine erste große Katastrophe über die Stadt hereingebrochen sein. Um 400 scheint die Römer-

herrschaft hier erledigt, denn die Notitw ckiZnitatum, das Staatshandbuch des beginnenden 5. Jahrhunderts, das

eine Aufzählung der Provinzen und Städte des römischen Weltreiches enthält, führt Köln schon nicht mehr aus.

Es war zu dieser Zeit in den Besitz der Franken übergegangen. Wenn auch die Wogen der Völkerwanderung

über dem Rheinland besonders hoch zusammenschlngen, so dürfen wir uns doch nicht vorstellen, daß sie nur eine

alles vernichtende Völkerbewegung gewesen sei. Sie war vielmehr dazu berufen, zwei Zeitalter miteinander zu

verbinden und die Fäden einer müden übersättigten Vergangenheit an eine frische, junge, unverbrauchte Kultur

weiterzugeben. So ist es leicht verständlich, wenn römisches Handwerk und römische Technik in zahlreichen Fällen

in ihren Ausläufern noch Jahrhunderte zu beobachten sind.

Schloß Rheydt.

Johannes Heck, Rheydt.

n einem Knie am rechten Ufer der Niers, im nordöstlichen Winkel des Rheydter Stadtgebietes, liegt

es hinter Erlen und Pappeln versteckt. Sein Ursprung ist wahrscheinlich wie bei den zahlreichen anderen

Wasserburgen im Oberlauf der Niers der mit Wassergraben umgebene Rundhügel. Bruchland schützte

es im Osten. Im Westen bot ein höher gelegenes Ackergelünde die Grundlage seines Bestehens. Die

Niers trieb eine Mühle und speiste zwei Wassergräben. Herren von Rheydt werden zwischen 1065 und 1901

genannt, das Schloß mit Umgebung war Allod, den größten Teil des Gemeindebezirkes besaßen sie von der Abtei

Gladbach, seit dem Beginn des 12. Jahrhunderts von den Grafen von Kessel zu Lehen, die wahrscheinlich damals

schon Schirmvögte der Abtei Gladbach waren. 1180 erwirbt Philipp von Heinsberg, der Kölner Erzbischof, ihren

Besitz für 20 M. Silber und übergibt ihn den Kölner Edelvögten von Heppendorf, die zwei Jahrhundert hindurch

herrschen. 1307 kommt der Besitz mit der Kesselschen Erbschaft an Jülich. Die Heppendorser sind beteiligt an den

Fehden zwischen Köln und Kleve, Hessen und Brabant, und machen als Mülgauer Schnapphähne die Handelsstraße

Köln—Antwerpen unsicher. Einen trifft deswegen die Reichsacht Friedrichs III. Dem Schwager des letzten Heppen-

dorfers, Johann von Arendal, zerstören die Lütticher 1464 „das sehr starke unde kostbare sloet off borch", weil er

einen „ryken, dyken Baas mit synem soen" eingekerkert hatte, aufs gründlichste. Es „vielt oder eynen Hauff, dat

hoirt man ein mill Weges laut". Ihm folgt sein Schwiegersohn, Wilhelm von Nesselrode, der die Burg wieder auf-

baut und an seinen Neffen Heinrich von Bylandt vererbt, dessen Geschlecht von 1500—1794 in drei Zweigen regiert.

Die hervorragendste Gestalt aus diesem Hause ist Otto von Bylandt 1552—1591, Mundschenk und Truchseß

der Statthalterin der Niederlande, Krieger im Dienst Karls V., als Diplomat für den Jülicher Herzog tätig, ein gewalt-

tätiger, hartnäckiger Mann, der 80000 Taler für Rechtsstreitigkeiten ausgab, die er gegen Untertanen, Verwandte,

ja sogar gegen seinen Lehnsherrn, den Herzog Wilhelm den

Reichen, ausfocht und es tatsächlich erreichte, daß seine Unter-

herrschaft 1590 reichsunmittelbar wurde, obgleich der Herzog

spottete, daß man doch nicht von einem Lande Rheydt

sprechen könne, worin nur 140 Bauernhöfe lägen. Kein Wun-

der, daß einem solchen Manne das väterliche Schloß zu arm-

selig vorkam, und so baute er in den Jahren 1567—1581 ein

stattliches Schloß im Stil der niederländischen Renaissance

mit zwei Vorburgen und nach dem Vorbild der Jülicher

Zitadelle mit Wällen und Bastionen, und seine Pläne gingen

noch auf die Einbeziehung der Schloßmühle und Anlage einer

Vorschanze, aber da verweigerten seine Bauern die Weiter-

arbeit, wahrscheinlich versagten auch die Mittel, hatte er doch

in einer neunjährigen Bauzeit 60000 Taler verbaut. Als

Baunreister nennt Richard Klapheck den Meister des franzö-

sischen Schloßbaues im Herzogtum Jülich, Joist de la Cour,

was Renard als gut begründet bezeichnet. Ans den sich kreu-

zenden niederländischen und französischen Einflüssen entstand,

wie Klapheck sagt, „eine der kapriziösesten Schloßbauten am

Niederrhein".

Otto von Bylandt starb 1591 auf einer Reise nach

Mainz. Der Sohn trat in brandenburgische Dienste. Er war

reformiert und starb unvermählt. Während der Herrschaft

Abb. 88. Schloß Rheydt, Lageplan 1:5000.