104

gräflichen Familien Dohna, Limburg-Styrum

und Holland-Brederode. Ein Bild stellt den sechs-

jährigen Bräutigam Johann von Cleve-Mark

dar, durch dessen Verlobung mit der fünfjährigen

Maria von Jülich-Berg im Jahre 1496 die Ver-

einigung beider Länder eingeleitet wurde.

Das Obergeschoß birgt das städtische Hei-

matmuseum. Es gliedert sich in eine antike und

eine heimatkundliche Sammlung, die Bibliothek

und die Münzensammlung.

In der Kemenate finden wir unter anderm

Erinnerungsstücke an die Herren von Bylandt-

Rheydt. Die Feuerung des prächtigen Marmor-

kamins aus der Renaissancezeit ist mit Kacheln

zugemauert, die die Wappen des Schloßerbauers

und seiner Gemahlin, des Jülicher Herrscher-

paares und endlich des Kaisers und der Kaiserin

und die Jahreszahl 1567 tragen. Ein farbiger

Plan der Schloßanlage aus dem Jahre 1594,

dessen Original sich im Wetzlarer Staatsarchiv

befindet, zeigt eine großartige Wasserburg, deren

Ausmaße zweifellos übertrieben sind. Darunter

liegen Architekturteile eines Renaissancebau-

werks aus Liedberger Sandstein, die man beim

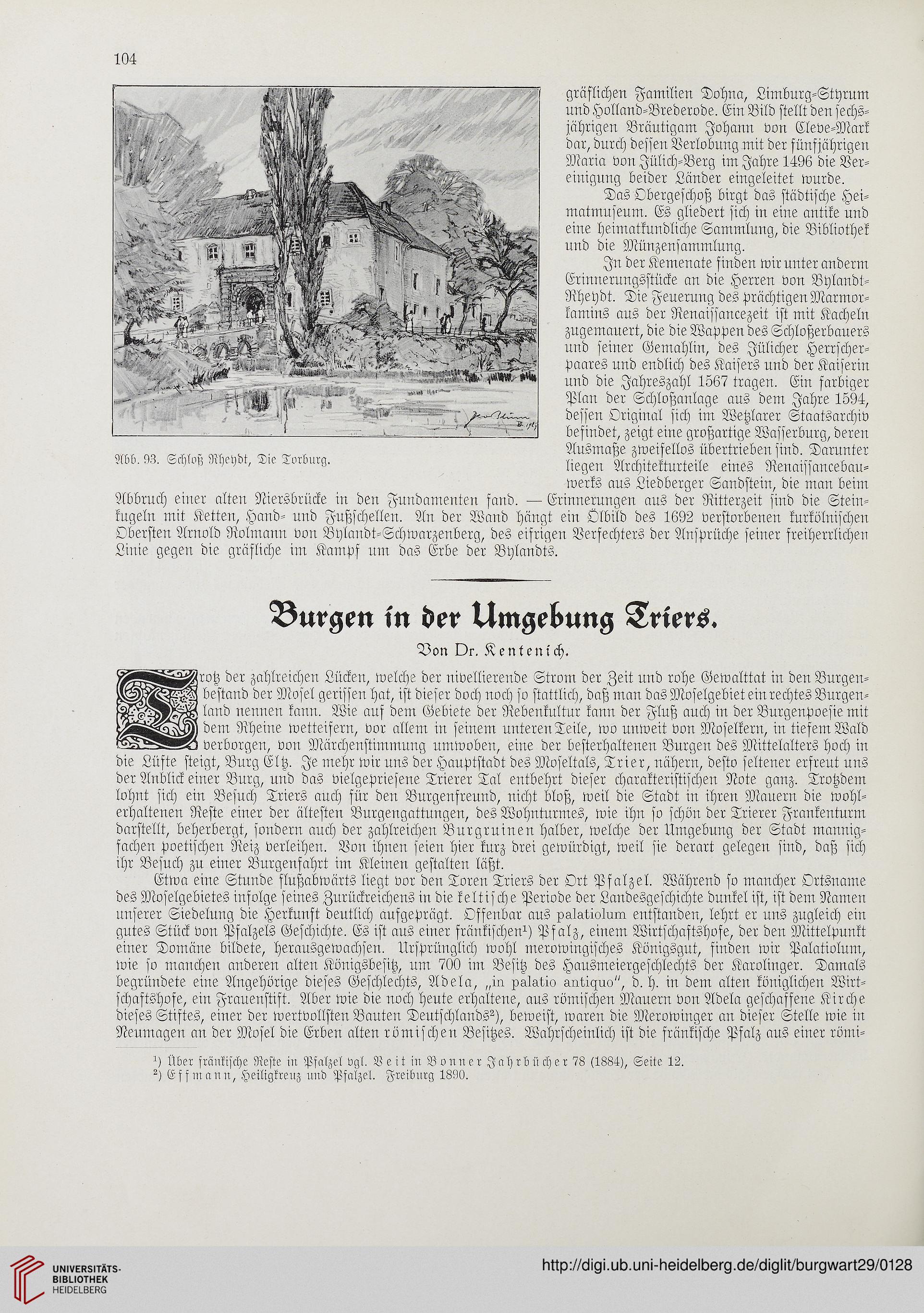

Abbruch einer alten Niersbrücke in den Fundamenten fand. — Erinnerungen aus der Ritterzeit sind die Stein-

kugeln mit Ketten, Hand- und Fußschellen. An der Wand hängt ein Ölbild des 1692 verstorbenen kurkölnischen

Obersten Arnold Rolmann von Bylandt-Schwarzenberg, des eifrigen Verfechters der Ansprüche seiner freiherrlichen

Linie gegen die gräfliche im Kampf um das Erbe der Bylandts.

Burgen in der Umgebung Triers.

Bon Or. Kentenich.

rotz der zahlreichen Lücken, welche der nivellierende Strom der Zeit und rohe Gewalttat in den Burgen-

bestand der Mosel gerissen hat, ist dieser doch noch so stattlich, daß man das Moselgebiet ein rechtes Burgen-

land nennen kann. Wie auf dem Gebiete der Rebenkultur kann der Fluß auch in der Burgenpoesie mit

dem Rheine wetteifern, vor allem in seinem unteren Teile, wo unweit von Moselkern, in tiefem Wald

verborgen, von Märchenstimmung umwoben, eine der besterhaltenen Burgen des Mittelalters hoch in

die Lüfte steigt, Burg Eltz. Je mehr wir uns der Hauptstadt des Moseltals, Trier, nähern, desto seltener erfreut uns

der Anblick einer Burg, und das vielgepriesene Trierer Tal entbehrt dieser charakteristischen Note ganz. Trotzdem

lohnt sich ein Besuch Triers auch für den Burgenfreund, nicht bloß, weil die Stadt in ihren Mauern die wohl-

erhaltenen Reste einer der ältesten Burgengattungen, des Wohnturmes, wie ihn so schön der Trierer Frankenturm

darstellt, beherbergt, sondern auch der zahlreichen Burgruinen halber, welche der Umgebung der Stadt mannig-

fachen poetischen Reiz verleihen. Von ihnen seien hier kurz drei gewürdigt, weil sie derart gelegen sind, daß sich

ihr Besuch zu einer Burgenfahrt im Kleinen gestalten läßt.

Etwa eine Stunde flußabwärts liegt vor den Toren Triers der Ort Pfalzel. Während so mancher Ortsname

des Moselgebietes infolge seines Zurückreichens in die keltische Periode der Landesgeschichte dunkel ist, ist dem Namen

unserer Siedelung die Herkunft deutlich aufgeprägt. Offenbar aus xalalioünn entstanden, lehrt er uns zugleich ein

gutes Stück von Pfalzels Geschichte. Es ist aus einer fränkischen^) Pfalz, einem Wirtschaftshofe, der den Mittelpunkt

einer Domäne bildete, herausgewachsen. Ursprünglich wohl merowingisches Königsgut, finden wir Palatiolum,

wie so manchen anderen alten Königsbesitz, um 700 im Besitz des Hausmeiergeschlechts der Karolinger. Damals

begründete eine Angehörige dieses Geschlechts, Adela, „ia palmio amiguo", d. h. in dem alten königlichen Wirt-

schaftshofe, ein Frauenstift. Aber wie die noch heute erhaltene, aus römischen Mauern von Adela geschaffene Kirche

dieses Stiftes, einer der wertvollsten Bauten Deutschlands^, beweist, waren die Merowinger an dieser Stelle wie in

Neumagen an der Mosel die Erben alten römischen Besitzes. Wahrscheinlich ist die fränkische Pfalz aus einer römi-

0 Über fränkische Reste in Pfalzel vgl. Veit in Bonner Jahrbü cher 78 (1884), Seite 12.

2) Eff mann, Heiligkrenz und Pfalzel. Freibnrg 1890.

gräflichen Familien Dohna, Limburg-Styrum

und Holland-Brederode. Ein Bild stellt den sechs-

jährigen Bräutigam Johann von Cleve-Mark

dar, durch dessen Verlobung mit der fünfjährigen

Maria von Jülich-Berg im Jahre 1496 die Ver-

einigung beider Länder eingeleitet wurde.

Das Obergeschoß birgt das städtische Hei-

matmuseum. Es gliedert sich in eine antike und

eine heimatkundliche Sammlung, die Bibliothek

und die Münzensammlung.

In der Kemenate finden wir unter anderm

Erinnerungsstücke an die Herren von Bylandt-

Rheydt. Die Feuerung des prächtigen Marmor-

kamins aus der Renaissancezeit ist mit Kacheln

zugemauert, die die Wappen des Schloßerbauers

und seiner Gemahlin, des Jülicher Herrscher-

paares und endlich des Kaisers und der Kaiserin

und die Jahreszahl 1567 tragen. Ein farbiger

Plan der Schloßanlage aus dem Jahre 1594,

dessen Original sich im Wetzlarer Staatsarchiv

befindet, zeigt eine großartige Wasserburg, deren

Ausmaße zweifellos übertrieben sind. Darunter

liegen Architekturteile eines Renaissancebau-

werks aus Liedberger Sandstein, die man beim

Abbruch einer alten Niersbrücke in den Fundamenten fand. — Erinnerungen aus der Ritterzeit sind die Stein-

kugeln mit Ketten, Hand- und Fußschellen. An der Wand hängt ein Ölbild des 1692 verstorbenen kurkölnischen

Obersten Arnold Rolmann von Bylandt-Schwarzenberg, des eifrigen Verfechters der Ansprüche seiner freiherrlichen

Linie gegen die gräfliche im Kampf um das Erbe der Bylandts.

Burgen in der Umgebung Triers.

Bon Or. Kentenich.

rotz der zahlreichen Lücken, welche der nivellierende Strom der Zeit und rohe Gewalttat in den Burgen-

bestand der Mosel gerissen hat, ist dieser doch noch so stattlich, daß man das Moselgebiet ein rechtes Burgen-

land nennen kann. Wie auf dem Gebiete der Rebenkultur kann der Fluß auch in der Burgenpoesie mit

dem Rheine wetteifern, vor allem in seinem unteren Teile, wo unweit von Moselkern, in tiefem Wald

verborgen, von Märchenstimmung umwoben, eine der besterhaltenen Burgen des Mittelalters hoch in

die Lüfte steigt, Burg Eltz. Je mehr wir uns der Hauptstadt des Moseltals, Trier, nähern, desto seltener erfreut uns

der Anblick einer Burg, und das vielgepriesene Trierer Tal entbehrt dieser charakteristischen Note ganz. Trotzdem

lohnt sich ein Besuch Triers auch für den Burgenfreund, nicht bloß, weil die Stadt in ihren Mauern die wohl-

erhaltenen Reste einer der ältesten Burgengattungen, des Wohnturmes, wie ihn so schön der Trierer Frankenturm

darstellt, beherbergt, sondern auch der zahlreichen Burgruinen halber, welche der Umgebung der Stadt mannig-

fachen poetischen Reiz verleihen. Von ihnen seien hier kurz drei gewürdigt, weil sie derart gelegen sind, daß sich

ihr Besuch zu einer Burgenfahrt im Kleinen gestalten läßt.

Etwa eine Stunde flußabwärts liegt vor den Toren Triers der Ort Pfalzel. Während so mancher Ortsname

des Moselgebietes infolge seines Zurückreichens in die keltische Periode der Landesgeschichte dunkel ist, ist dem Namen

unserer Siedelung die Herkunft deutlich aufgeprägt. Offenbar aus xalalioünn entstanden, lehrt er uns zugleich ein

gutes Stück von Pfalzels Geschichte. Es ist aus einer fränkischen^) Pfalz, einem Wirtschaftshofe, der den Mittelpunkt

einer Domäne bildete, herausgewachsen. Ursprünglich wohl merowingisches Königsgut, finden wir Palatiolum,

wie so manchen anderen alten Königsbesitz, um 700 im Besitz des Hausmeiergeschlechts der Karolinger. Damals

begründete eine Angehörige dieses Geschlechts, Adela, „ia palmio amiguo", d. h. in dem alten königlichen Wirt-

schaftshofe, ein Frauenstift. Aber wie die noch heute erhaltene, aus römischen Mauern von Adela geschaffene Kirche

dieses Stiftes, einer der wertvollsten Bauten Deutschlands^, beweist, waren die Merowinger an dieser Stelle wie in

Neumagen an der Mosel die Erben alten römischen Besitzes. Wahrscheinlich ist die fränkische Pfalz aus einer römi-

0 Über fränkische Reste in Pfalzel vgl. Veit in Bonner Jahrbü cher 78 (1884), Seite 12.

2) Eff mann, Heiligkrenz und Pfalzel. Freibnrg 1890.