36

bei der Anlage von Roggenstein nächst München. Allerdings war Roggenstein als Burg bereits zu Ende des 14. Jahr-

hunderts in Verfall geraten, und wurde damals vom Kloster Fürstenfeldbruck aus zu einem großen Meierhof um-

gewandelt, der lange einer der großartigsten der ganzen Gegend war; alten Notizen von 1828 nach (vgl. oben den

genannten Artikel im „Münchener Landboten") scheint dieser Hof mit den Erdställen in Verbindung gestanden zu haben,

so daß man darüber streiten könnte, ob die Erdställe zur Burg gehörten oder nicht. Die Situationsskizze der wissenschaftlich

erfaßten Erdstallteile von Roggenstein weist allerdings keine Beziehung zur Hofanlage auf, wohl aber insoweit eine

zur Burg, als das ganze System ausschließlich unter den: alten Burghügel zu liegen kommt.

Es wird zweifelsohne, wenn einmal systematisch die Forschung darauf abgestellt wird — und hierzu sollen diese

Zeilen die Anregung geben —, gelingen, in noch anderen Fällen effektive Zusammenhänge zwischen Burgen und

Erdställen zu finden^).

Auch für die Anlage von Erdställen unter Kirchen finden sich mehrfach Belege. Bekannt ist die Anlage

von Reichersdorf bei Weyarn in Oberbayern, die heute zu einer Wallfahrtsstätte ausgebaut und folgedessen leicht

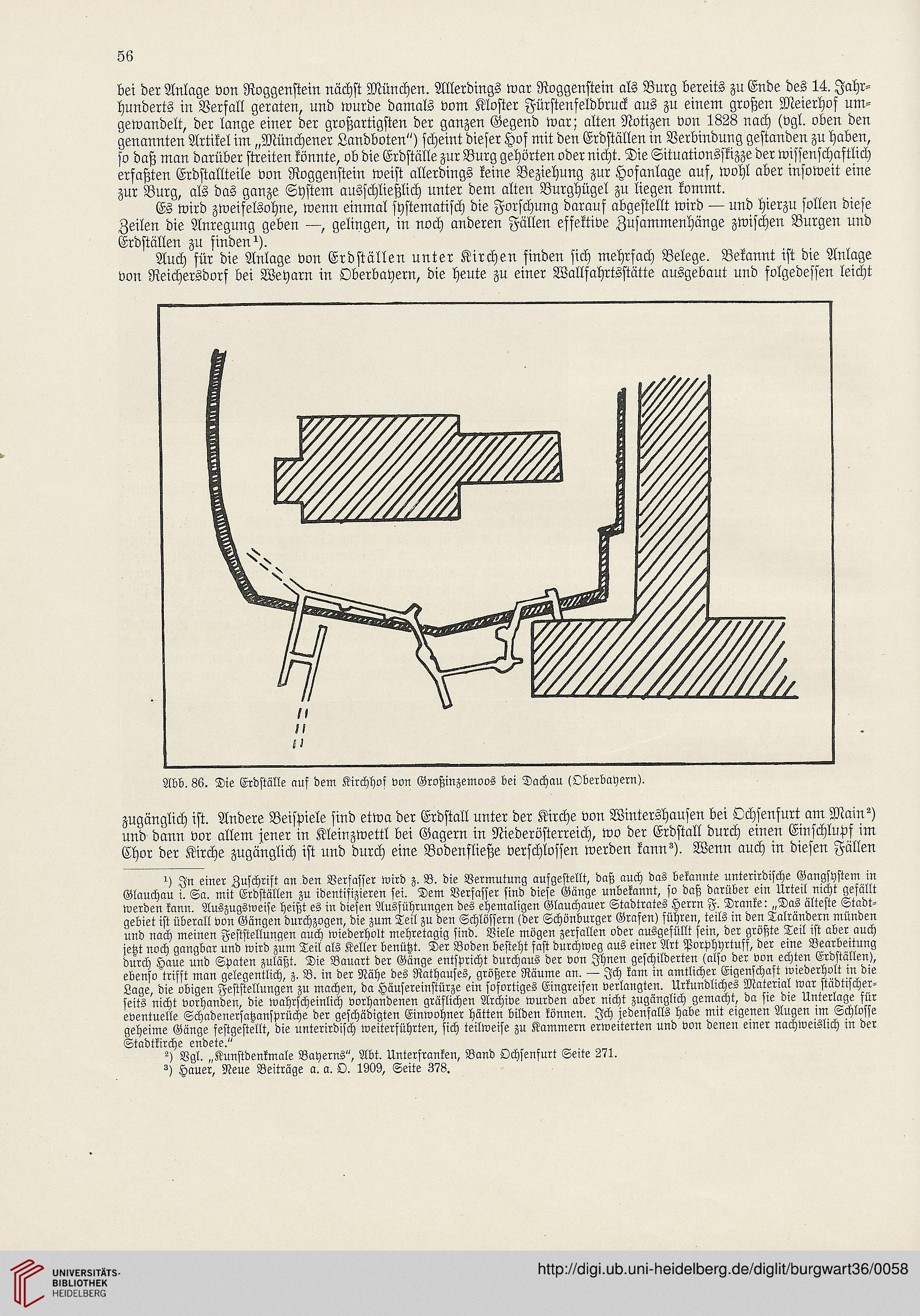

Abb. 86. Die Erdställe auf dem Kirchhof von Großinzemoos bei Dachau (Oberbayern).

zugänglich ist. Andere Beispiele sind etwa der Erdstall unter der Kirche von Wintershausen bei Ochsenfurt am Main^)

und dann vor allem jener in Kleinzwettl bei Gagern in Niederösterreich, wo der Erdstall durch einen Ein schlupf im

Chor der Kirche zugänglich ist und durch eine Bodenfließe verschlossen werden kann^). Wenn auch in diesen Fällen

i) In einer Zuschrift an den Verfasser wird z. B. die Vermutung aufgestellt, daß auch das bekannte unterirdische Gangsystem in

Glauchau i. Sa. mit Erdställen zu identifizieren sei. Dem Verfasser sind diese Gänge unbekannt, so daß darüber ein Urteil nicht gefällt

werden kann. Auszugsweise heißt es in diesen Ausführungen des ehemaligen Glauchauer Stadtrates Herrn F. Dranke: „Das älteste Stadt-

gebiet ist überall von Gängen durchzogen, die zum Teil zu den Schlössern (der Schönburger Grafen) führen, teils in den Talrändern münden

und nach meinen Feststellungen auch wiederholt mehretagig sind. Viele mögen zerfallen oder ausgefüllt sein, der größte Teil ist aber auch

jetzt noch gangbar und wird zum Teil als Keller benützt. Der Boden besteht fast durchweg aus einer Art Porphyrtuff, der eine Bearbeitung

durch Haue und Spaten zuläßt. Die Bauart der Gänge entspricht durchaus der von Ihnen geschilderten (also der von echten Erdställen),

ebenso trifft man gelegentlich, z. B. in der Nähe des Rathauses, größere Räume an. — Ich kam in amtlicher Eigenschaft wiederholt in die

Lage, die obigen Feststellungen zu machen, da Häusereinstürze ein sofortiges Eingreifen verlangten. Urkundliches Material war städtischer-

seits nicht vorhanden, die wahrscheinlich vorhandenen gräflichen Archive wurden aber nicht zugänglich gemacht, da sie die Unterlage für

eventuelle Schadenersatzansprüche der geschädigten Einwohner hätten bilden können. Ich jedenfalls habe mit eigenen Augen im Schlosse

geheime Gänge festgestellt, die unterirdisch weiterführten, sich teilweise zu Kammern erweiterten und von denen einer nachweislich in der

Stadtkirche endete?'

°> Vgl. „Kunstdenkmale Bayerns", Abt. Untersranken, Band Ochsenfurt Seite 271.

ch Hauer, Neue Beiträge a. a. O. 1909, Seite 378.

bei der Anlage von Roggenstein nächst München. Allerdings war Roggenstein als Burg bereits zu Ende des 14. Jahr-

hunderts in Verfall geraten, und wurde damals vom Kloster Fürstenfeldbruck aus zu einem großen Meierhof um-

gewandelt, der lange einer der großartigsten der ganzen Gegend war; alten Notizen von 1828 nach (vgl. oben den

genannten Artikel im „Münchener Landboten") scheint dieser Hof mit den Erdställen in Verbindung gestanden zu haben,

so daß man darüber streiten könnte, ob die Erdställe zur Burg gehörten oder nicht. Die Situationsskizze der wissenschaftlich

erfaßten Erdstallteile von Roggenstein weist allerdings keine Beziehung zur Hofanlage auf, wohl aber insoweit eine

zur Burg, als das ganze System ausschließlich unter den: alten Burghügel zu liegen kommt.

Es wird zweifelsohne, wenn einmal systematisch die Forschung darauf abgestellt wird — und hierzu sollen diese

Zeilen die Anregung geben —, gelingen, in noch anderen Fällen effektive Zusammenhänge zwischen Burgen und

Erdställen zu finden^).

Auch für die Anlage von Erdställen unter Kirchen finden sich mehrfach Belege. Bekannt ist die Anlage

von Reichersdorf bei Weyarn in Oberbayern, die heute zu einer Wallfahrtsstätte ausgebaut und folgedessen leicht

Abb. 86. Die Erdställe auf dem Kirchhof von Großinzemoos bei Dachau (Oberbayern).

zugänglich ist. Andere Beispiele sind etwa der Erdstall unter der Kirche von Wintershausen bei Ochsenfurt am Main^)

und dann vor allem jener in Kleinzwettl bei Gagern in Niederösterreich, wo der Erdstall durch einen Ein schlupf im

Chor der Kirche zugänglich ist und durch eine Bodenfließe verschlossen werden kann^). Wenn auch in diesen Fällen

i) In einer Zuschrift an den Verfasser wird z. B. die Vermutung aufgestellt, daß auch das bekannte unterirdische Gangsystem in

Glauchau i. Sa. mit Erdställen zu identifizieren sei. Dem Verfasser sind diese Gänge unbekannt, so daß darüber ein Urteil nicht gefällt

werden kann. Auszugsweise heißt es in diesen Ausführungen des ehemaligen Glauchauer Stadtrates Herrn F. Dranke: „Das älteste Stadt-

gebiet ist überall von Gängen durchzogen, die zum Teil zu den Schlössern (der Schönburger Grafen) führen, teils in den Talrändern münden

und nach meinen Feststellungen auch wiederholt mehretagig sind. Viele mögen zerfallen oder ausgefüllt sein, der größte Teil ist aber auch

jetzt noch gangbar und wird zum Teil als Keller benützt. Der Boden besteht fast durchweg aus einer Art Porphyrtuff, der eine Bearbeitung

durch Haue und Spaten zuläßt. Die Bauart der Gänge entspricht durchaus der von Ihnen geschilderten (also der von echten Erdställen),

ebenso trifft man gelegentlich, z. B. in der Nähe des Rathauses, größere Räume an. — Ich kam in amtlicher Eigenschaft wiederholt in die

Lage, die obigen Feststellungen zu machen, da Häusereinstürze ein sofortiges Eingreifen verlangten. Urkundliches Material war städtischer-

seits nicht vorhanden, die wahrscheinlich vorhandenen gräflichen Archive wurden aber nicht zugänglich gemacht, da sie die Unterlage für

eventuelle Schadenersatzansprüche der geschädigten Einwohner hätten bilden können. Ich jedenfalls habe mit eigenen Augen im Schlosse

geheime Gänge festgestellt, die unterirdisch weiterführten, sich teilweise zu Kammern erweiterten und von denen einer nachweislich in der

Stadtkirche endete?'

°> Vgl. „Kunstdenkmale Bayerns", Abt. Untersranken, Band Ochsenfurt Seite 271.

ch Hauer, Neue Beiträge a. a. O. 1909, Seite 378.