2 I O

Hans' W. Singer:

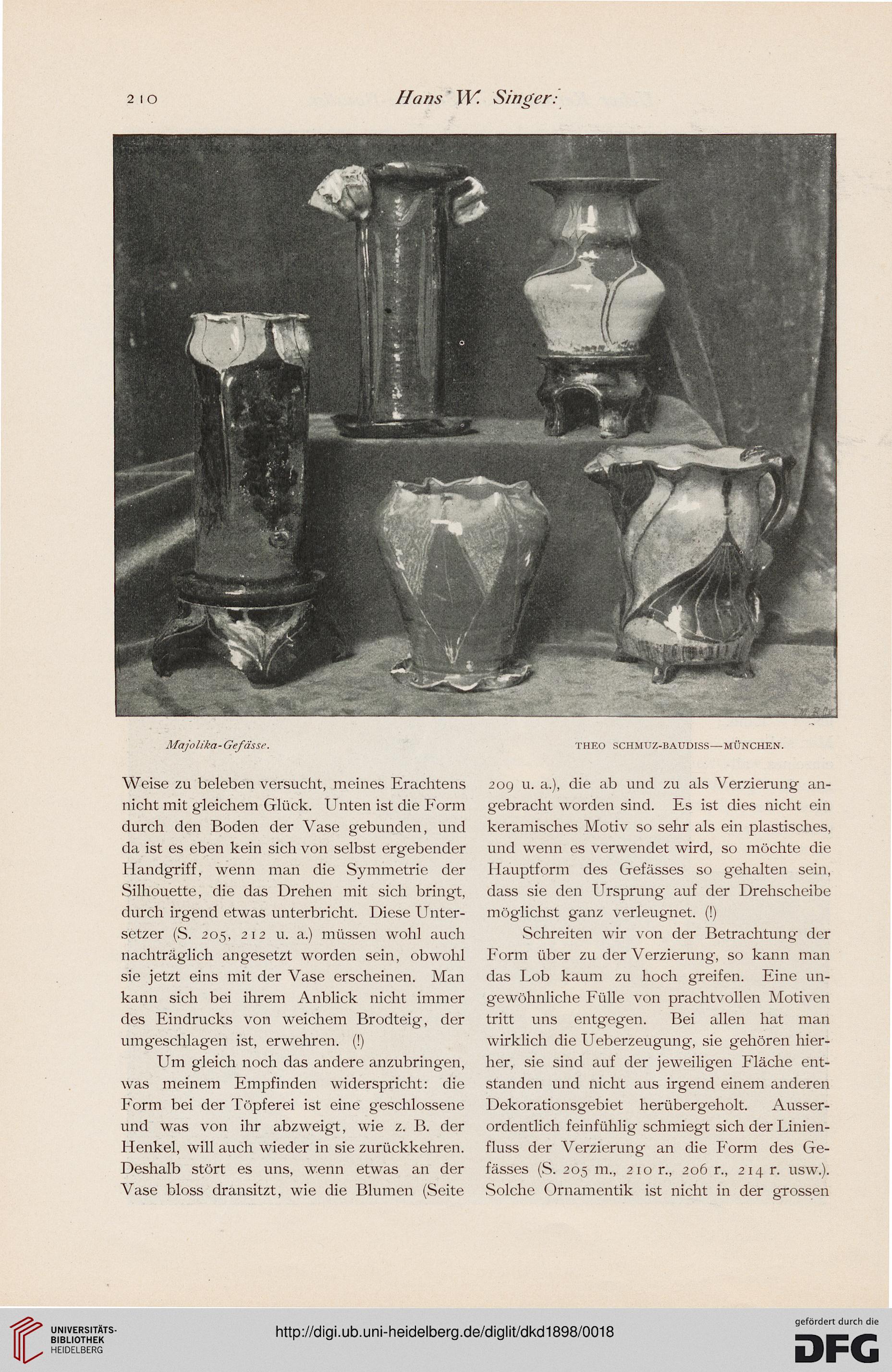

Majolika-Gefässe.

THEO SCHMUZ-BAUDISS—MÜNCHEN.

Weise zu beleben versucht, meines Erachtens

nicht mit gleichem Glück. Unten ist die Form

durch den Boden der Vase gebunden, und

da ist es eben kein sich von selbst ergebender

Handgriff, wenn man die Symmetrie der

Silhouette, die das Drehen mit sich bringt,

durch irgend etwas unterbricht. Diese Unter-

setzer (S. 205, 212 u. a.) müssen wohl auch

nachträglich angesetzt worden sein, obwohl

sie jetzt eins mit der Vase erscheinen. Man

kann sich bei ihrem Anblick nicht immer

des Eindrucks von weichem Brodteig, der

umgeschlagen ist, erwehren. (!)

Um gleich noch das andere anzubringen,

was meinem Empfinden widerspricht: die

Form bei der Töpferei ist eine geschlossene

und was von ihr abzweigt, wie z. B. der

Henkel, will auch wieder in sie zurückkehren.

Deshalb stört es uns, wenn etwas an der

Vase bloss dransitzt, wie die Blumen (Seite

209 u. a.), die ab und zu als Verzierung an-

gebracht worden sind. Es ist dies nicht ein

keramisches Motiv so sehr als ein plastisches,

und wenn es verwendet wird, so möchte die

Hauptform des Gefässes so gehalten sein,

dass sie den Ursprung auf der Drehscheibe

möglichst ganz verleugnet. (!)

Schreiten wir von der Betrachtung der

Form über zu der Verzierung, so kann man

das Lob kaum zu hoch greifen. Eine un-

gewöhnliche Fülle von prachtvollen Motiven

tritt uns entgegen. Bei allen hat man

wirklich die Ueberzeugung, sie gehören hier-

her, sie sind auf der jeweiligen Fläche ent-

standen und nicht aus irgend einem anderen

Dekorationsgebiet herübergeholt. Ausser-

ordentlich feinfühlig schmiegt sich der Linien-

fluss der Verzierung an die Form des Ge-

fässes (S. 205 m., 210 r., 206 r., 214 r. usw.).

Solche Ornamentik ist nicht in der grossen

Hans' W. Singer:

Majolika-Gefässe.

THEO SCHMUZ-BAUDISS—MÜNCHEN.

Weise zu beleben versucht, meines Erachtens

nicht mit gleichem Glück. Unten ist die Form

durch den Boden der Vase gebunden, und

da ist es eben kein sich von selbst ergebender

Handgriff, wenn man die Symmetrie der

Silhouette, die das Drehen mit sich bringt,

durch irgend etwas unterbricht. Diese Unter-

setzer (S. 205, 212 u. a.) müssen wohl auch

nachträglich angesetzt worden sein, obwohl

sie jetzt eins mit der Vase erscheinen. Man

kann sich bei ihrem Anblick nicht immer

des Eindrucks von weichem Brodteig, der

umgeschlagen ist, erwehren. (!)

Um gleich noch das andere anzubringen,

was meinem Empfinden widerspricht: die

Form bei der Töpferei ist eine geschlossene

und was von ihr abzweigt, wie z. B. der

Henkel, will auch wieder in sie zurückkehren.

Deshalb stört es uns, wenn etwas an der

Vase bloss dransitzt, wie die Blumen (Seite

209 u. a.), die ab und zu als Verzierung an-

gebracht worden sind. Es ist dies nicht ein

keramisches Motiv so sehr als ein plastisches,

und wenn es verwendet wird, so möchte die

Hauptform des Gefässes so gehalten sein,

dass sie den Ursprung auf der Drehscheibe

möglichst ganz verleugnet. (!)

Schreiten wir von der Betrachtung der

Form über zu der Verzierung, so kann man

das Lob kaum zu hoch greifen. Eine un-

gewöhnliche Fülle von prachtvollen Motiven

tritt uns entgegen. Bei allen hat man

wirklich die Ueberzeugung, sie gehören hier-

her, sie sind auf der jeweiligen Fläche ent-

standen und nicht aus irgend einem anderen

Dekorationsgebiet herübergeholt. Ausser-

ordentlich feinfühlig schmiegt sich der Linien-

fluss der Verzierung an die Form des Ge-

fässes (S. 205 m., 210 r., 206 r., 214 r. usw.).

Solche Ornamentik ist nicht in der grossen