10

Artur Weese.

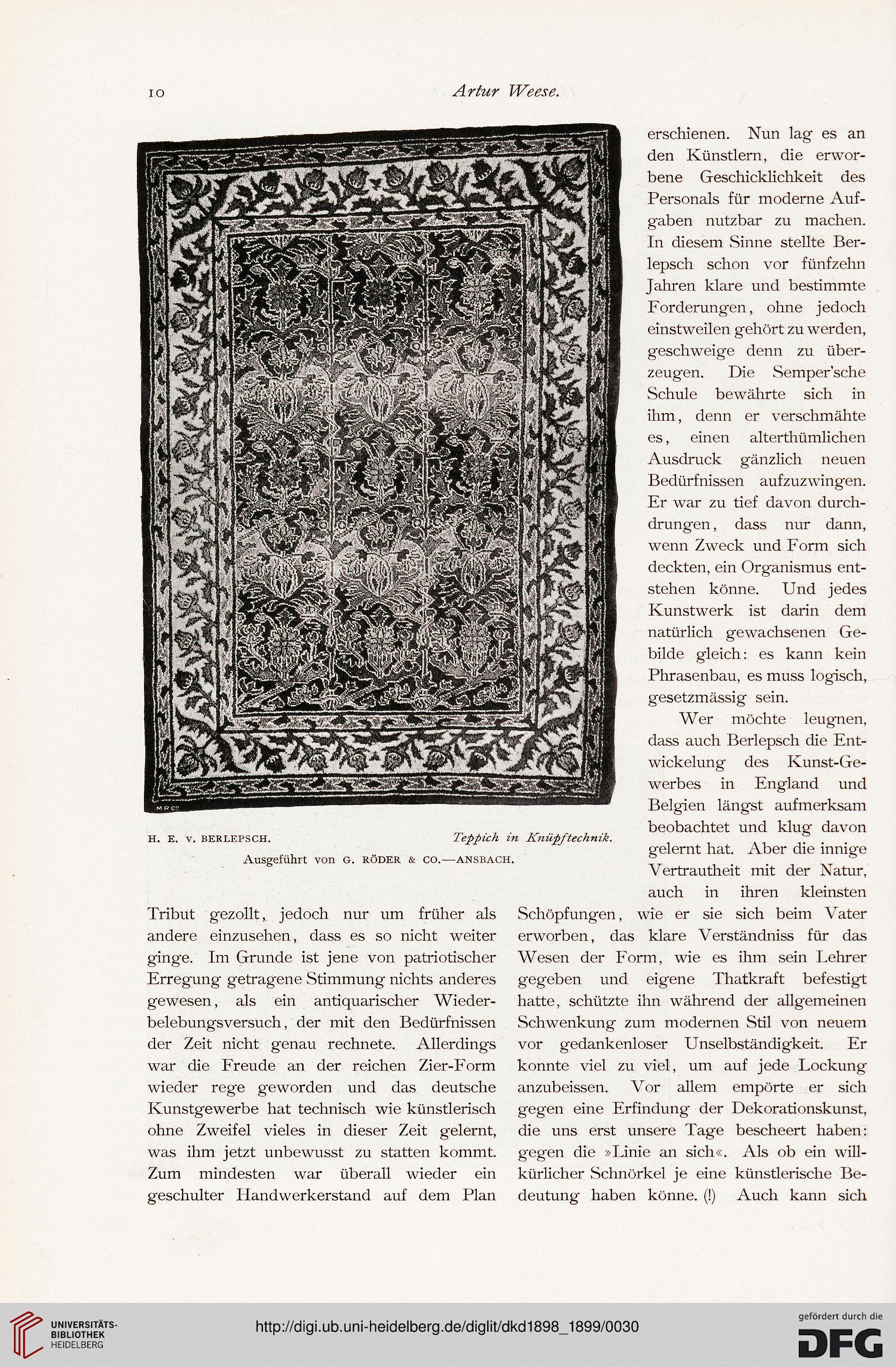

h. e. v. berlepsch.

Ausgeführt von G. Röder & co.—Ansbach.

Tribut gezollt, jedoch nur um früher als

andere einzusehen, dass es so nicht weiter

ginge. Im Grunde ist jene von patriotischer

Erregung getragene Stimmung nichts anderes

gewesen, als ein antiquarischer Wieder-

belebungsversuch, der mit den Bedürfnissen

der Zeit nicht genau rechnete. Allerdings

war die Freude an der reichen Zier-Form

wieder rege geworden und das deutsche

Kunstgewerbe hat technisch wie künstlerisch

ohne Zweifel vieles in dieser Zeit gelernt,

was ihm jetzt unbewusst zu statten kommt.

Zum mindesten war überall wieder ein

geschulter Handwerkerstand auf dem Plan

erschienen. Nun lag es an

den Künstlern, die erwor-

bene Geschicklichkeit des

Personals für moderne Auf-

gaben nutzbar zu machen.

In diesem Sinne stellte Ber-

lepsch schon vor fünfzehn

Jahren klare und bestimmte

Forderungen, ohne jedoch

einstweilen gehört zu werden,

geschweige denn zu über-

zeugen. Die Semper'sche

Schule bewährte sich in

ihm, denn er verschmähte

es, einen alterthümlichen

Ausdruck gänzlich neuen

Bedürfnissen aufzuzwingen.

Er war zu tief davon durch-

drungen, dass nur dann,

wenn Zweck und Form sich

deckten, ein Organismus ent-

stehen könne. Und jedes

Kunstwerk ist darin dem

natürlich gewachsenen Ge-

bilde gleich: es kann kein

Phrasenbau, es muss logisch,

gesetzmässig sein.

Wer möchte leugnen,

dass auch Berlepsch die Ent-

wicklung des Kunst-Ge-

werbes in England und

Belgien längst aufmerksam

beobachtet und klug davon

gelernt hat. Aber die innige

Vertrautheit mit der Natur,

auch in ihren kleinsten

Schöpfungen, wie er sie sich beim Vater

erworben, das klare Verständniss für das

Wesen der Form, wie es ihm sein Lehrer

gegeben und eigene Thatkraft befestigt

hatte, schützte ihn während der allgemeinen

Schwenkung zum modernen Stil von neuem

vor gedankenloser Unselbständigkeit. Er

konnte viel zu viel, um auf jede Lockung

anzubeissen. Vor allem empörte er sich

gegen eine Erfindung der Dekorationskunst,

die uns erst unsere Tage bescheert haben:

gegen die »Linie an sich«. Als ob ein will-

kürlicher Schnörkel je eine künsüerische Be-

deutung haben könne. (!) Auch kann sich

Teppich in Knüpftechnik.

Artur Weese.

h. e. v. berlepsch.

Ausgeführt von G. Röder & co.—Ansbach.

Tribut gezollt, jedoch nur um früher als

andere einzusehen, dass es so nicht weiter

ginge. Im Grunde ist jene von patriotischer

Erregung getragene Stimmung nichts anderes

gewesen, als ein antiquarischer Wieder-

belebungsversuch, der mit den Bedürfnissen

der Zeit nicht genau rechnete. Allerdings

war die Freude an der reichen Zier-Form

wieder rege geworden und das deutsche

Kunstgewerbe hat technisch wie künstlerisch

ohne Zweifel vieles in dieser Zeit gelernt,

was ihm jetzt unbewusst zu statten kommt.

Zum mindesten war überall wieder ein

geschulter Handwerkerstand auf dem Plan

erschienen. Nun lag es an

den Künstlern, die erwor-

bene Geschicklichkeit des

Personals für moderne Auf-

gaben nutzbar zu machen.

In diesem Sinne stellte Ber-

lepsch schon vor fünfzehn

Jahren klare und bestimmte

Forderungen, ohne jedoch

einstweilen gehört zu werden,

geschweige denn zu über-

zeugen. Die Semper'sche

Schule bewährte sich in

ihm, denn er verschmähte

es, einen alterthümlichen

Ausdruck gänzlich neuen

Bedürfnissen aufzuzwingen.

Er war zu tief davon durch-

drungen, dass nur dann,

wenn Zweck und Form sich

deckten, ein Organismus ent-

stehen könne. Und jedes

Kunstwerk ist darin dem

natürlich gewachsenen Ge-

bilde gleich: es kann kein

Phrasenbau, es muss logisch,

gesetzmässig sein.

Wer möchte leugnen,

dass auch Berlepsch die Ent-

wicklung des Kunst-Ge-

werbes in England und

Belgien längst aufmerksam

beobachtet und klug davon

gelernt hat. Aber die innige

Vertrautheit mit der Natur,

auch in ihren kleinsten

Schöpfungen, wie er sie sich beim Vater

erworben, das klare Verständniss für das

Wesen der Form, wie es ihm sein Lehrer

gegeben und eigene Thatkraft befestigt

hatte, schützte ihn während der allgemeinen

Schwenkung zum modernen Stil von neuem

vor gedankenloser Unselbständigkeit. Er

konnte viel zu viel, um auf jede Lockung

anzubeissen. Vor allem empörte er sich

gegen eine Erfindung der Dekorationskunst,

die uns erst unsere Tage bescheert haben:

gegen die »Linie an sich«. Als ob ein will-

kürlicher Schnörkel je eine künsüerische Be-

deutung haben könne. (!) Auch kann sich

Teppich in Knüpftechnik.