i8o

Harald Grävell van Jostenoode:

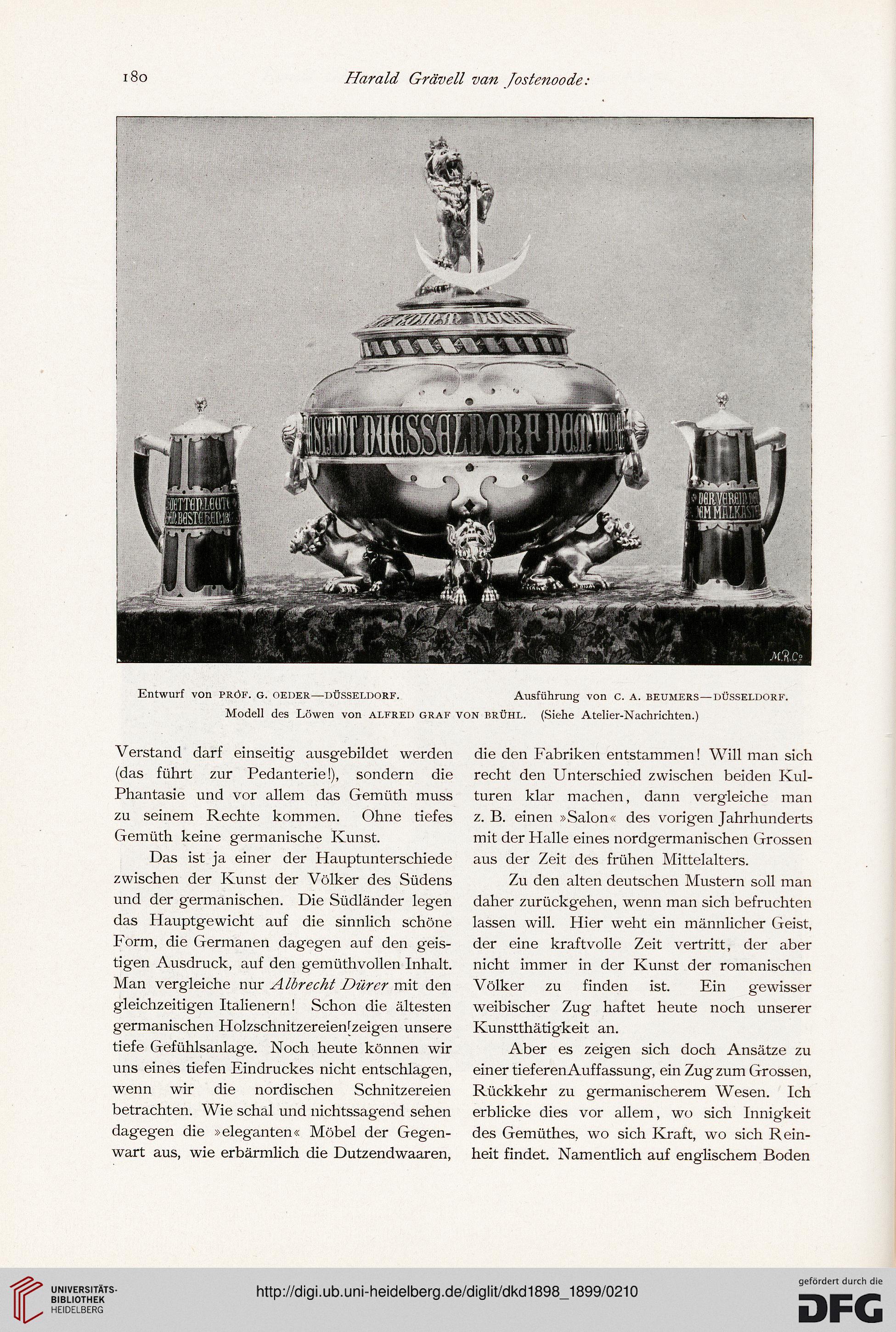

Entwurf von prof. G. oeder—düsseldorf. Ausführung von c. a. beumers —düsseldorf.

Modell des Löwen von Alfred graf von Brühl. (Siehe Atelier-Nachrichten.)

Verstand darf einseitig ausgebildet werden

(das führt zur Pedanterie!), sondern die

Phantasie und vor allem das Gemüth muss

zu seinem Rechte kommen. Ohne tiefes

Gemüth keine germanische Kunst.

Das ist ja einer der Hauptunterschiede

zwischen der Kunst der Völker des Südens

und der germanischen. Die Südländer legen

das Hauptgewicht auf die sinnlich schöne

Form, die Germanen dagegen auf den geis-

tigen Ausdruck, auf den gemüthvollen Inhalt.

Man vergleiche nur Albrecht Dürer mit den

gleichzeitigen Italienern! Schon die ältesten

germanischen Holzschnitzereien[zeigen unsere

tiefe Gefühlsanlage. Noch heute können wir

uns eines tiefen Eindruckes nicht entschlagen,

wenn wir die nordischen Schnitzereien

betrachten. Wie schal und nichtssagend sehen

dagegen die »eleganten« Möbel der Gegen-

wart aus, wie erbärmlich die Dutzendwaaren,

die den Fabriken entstammen! Will man sich

recht den Unterschied zwischen beiden Kul-

turen klar machen, dann vergleiche man

z. B. einen »Salon« des vorigen Jahrhunderts

mit der Halle eines nordgermanischen Grossen

aus der Zeit des frühen Mittelalters.

Zu den alten deutschen Mustern soll man

daher zurückgehen, wenn man sich befruchten

lassen will. Hier weht ein männlicher Geist,

der eine kraftvolle Zeit vertritt, der aber

nicht immer in der Kunst der romanischen

Völker zu finden ist. Ein gewisser

weibischer Zug haftet heute noch unserer

Kunstthätigkeit an.

Aber es zeigen sich doch Ansätze zu

einer tieferen Auffassung, ein Zug zum Grossen,

Rückkehr zu germanischerem Wesen. Ich

erblicke dies vor allem, wo sich Innigkeit

des Gemüthes, wo sich Kraft, wo sich Rein-

heit findet. Namentlich auf englischem Boden

Harald Grävell van Jostenoode:

Entwurf von prof. G. oeder—düsseldorf. Ausführung von c. a. beumers —düsseldorf.

Modell des Löwen von Alfred graf von Brühl. (Siehe Atelier-Nachrichten.)

Verstand darf einseitig ausgebildet werden

(das führt zur Pedanterie!), sondern die

Phantasie und vor allem das Gemüth muss

zu seinem Rechte kommen. Ohne tiefes

Gemüth keine germanische Kunst.

Das ist ja einer der Hauptunterschiede

zwischen der Kunst der Völker des Südens

und der germanischen. Die Südländer legen

das Hauptgewicht auf die sinnlich schöne

Form, die Germanen dagegen auf den geis-

tigen Ausdruck, auf den gemüthvollen Inhalt.

Man vergleiche nur Albrecht Dürer mit den

gleichzeitigen Italienern! Schon die ältesten

germanischen Holzschnitzereien[zeigen unsere

tiefe Gefühlsanlage. Noch heute können wir

uns eines tiefen Eindruckes nicht entschlagen,

wenn wir die nordischen Schnitzereien

betrachten. Wie schal und nichtssagend sehen

dagegen die »eleganten« Möbel der Gegen-

wart aus, wie erbärmlich die Dutzendwaaren,

die den Fabriken entstammen! Will man sich

recht den Unterschied zwischen beiden Kul-

turen klar machen, dann vergleiche man

z. B. einen »Salon« des vorigen Jahrhunderts

mit der Halle eines nordgermanischen Grossen

aus der Zeit des frühen Mittelalters.

Zu den alten deutschen Mustern soll man

daher zurückgehen, wenn man sich befruchten

lassen will. Hier weht ein männlicher Geist,

der eine kraftvolle Zeit vertritt, der aber

nicht immer in der Kunst der romanischen

Völker zu finden ist. Ein gewisser

weibischer Zug haftet heute noch unserer

Kunstthätigkeit an.

Aber es zeigen sich doch Ansätze zu

einer tieferen Auffassung, ein Zug zum Grossen,

Rückkehr zu germanischerem Wesen. Ich

erblicke dies vor allem, wo sich Innigkeit

des Gemüthes, wo sich Kraft, wo sich Rein-

heit findet. Namentlich auf englischem Boden