Bücherschau.

231

der Künste aufzusuchen, jeden, der diese

überschritt, zu verurtheilen, das sah ehedem

die Kunstkritik für ihre höchste Aufgabe

an. Unsere Künstlerjugend aber kennt

keine Künste, sie kennt nur die Kunst, die

eine und untheilbare. Das ist das Ziel, dem

auf allen Gebieten zugestrebt wird. Wie

Klinger die Grenzen zwischen Plastik und

Malerei, so sucht Rieth die Grenzen zwischen

Architektur, Plastik und Malerei zu ver-

wischen , indem er die Bautheile plastisch

und malerisch empfindet, die Malerei archi-

tektonisch und monumental bildet, in der

Dekoration seiner Bauten überall unmerklich

von der rein tektonischen Form zu dem als

menschlicher oder thierischer Organismus

Gestalteten überleitet.

Mit wie reicher Phantasie er dieser Auf-

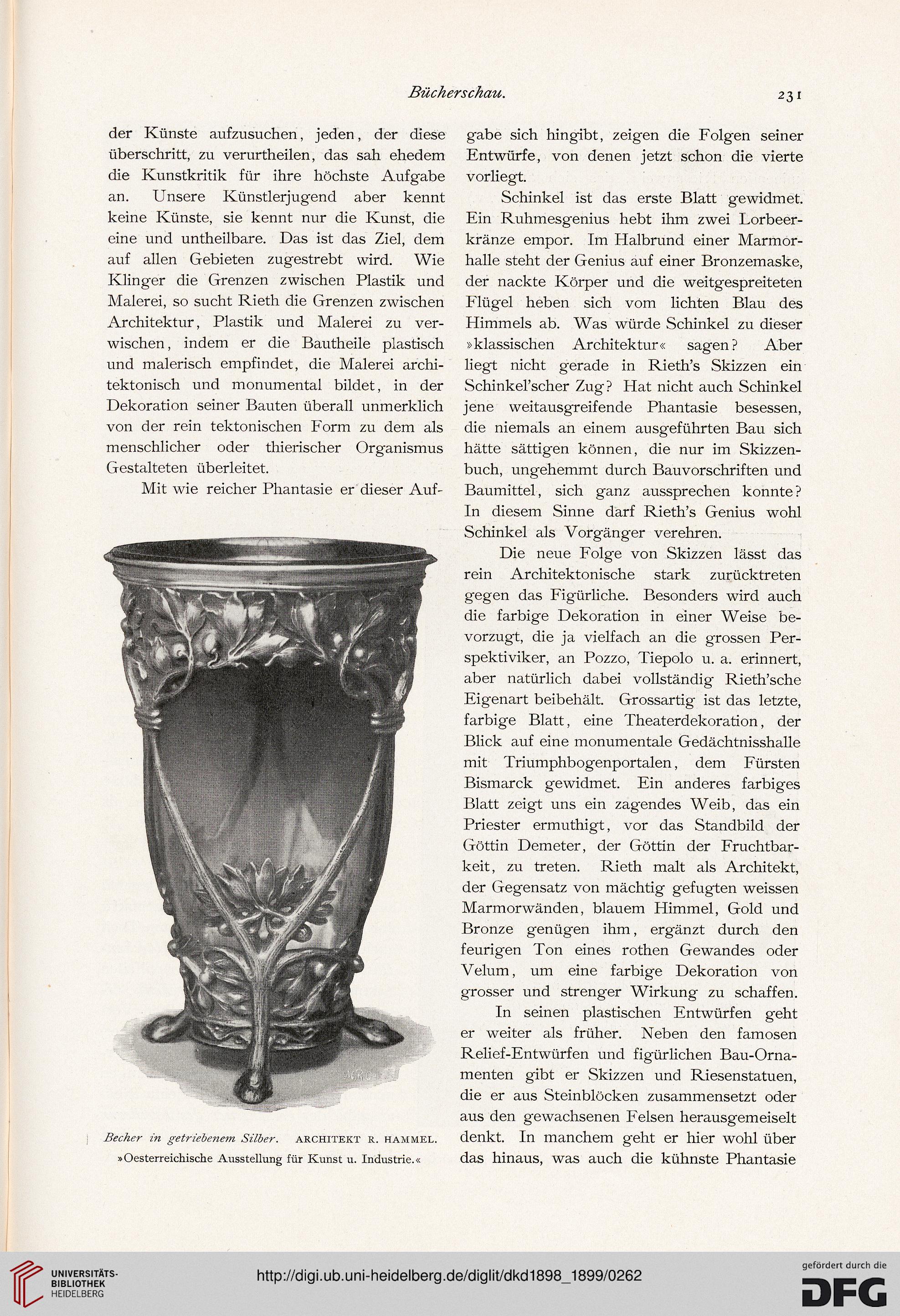

Becher in getriebenem Silber. ARCHITEKT R. HAMMEL.

»Oesterreichische Ausstellung für Kunst u. Industrie.«

gäbe sich hingibt, zeigen die Folgen seiner

Entwürfe, von denen jetzt schon die vierte

vorliegt.

Schinkel ist das erste Blatt gewidmet.

Ein Ruhmesgenius hebt ihm zwei Lorbeer-

kränze empor. Im Halbrund einer Marmor-

halle steht der Genius auf einer Bronzemaske,

der nackte Körper und die weitgespreiteten

Flügel heben sich vom lichten Blau des

Himmels ab. Was würde Schinkel zu dieser

»klassischen Architektur« sagen? Aber

liegt nicht gerade in Rieth's Skizzen ein

Schinkel'scher Zug? Hat nicht auch Schinkel

jene weitausgreifende Phantasie besessen,

die niemals an einem ausgeführten Bau sich

hätte sättigen können, die nur im Skizzen-

buch, ungehemmt durch Bauvorschriften und

Baumittel, sich ganz aussprechen konnte?

In diesem Sinne darf Rieth's Genius wohl

Schinkel als Vorgänger verehren.

Die neue Folge von Skizzen lässt das

rein Architektonische stark zurücktreten

gegen das Figürliche. Besonders wird auch

die farbige Dekoration in einer Weise be-

vorzugt, die ja vielfach an die grossen Per-

spektiviker, an Pozzo, Tiepolo u. a. erinnert,

aber natürlich dabei vollständig- Rieth'sche

Eigenart beibehält. Grossartig ist das letzte,

farbige Blatt, eine Theaterdekoration, der

Blick auf eine monumentale Gedächtnisshalle

mit Triumphbogenportalen, dem Fürsten

Bismarck gewidmet. Ein anderes farbiges

Blatt zeigt uns ein zagendes Weib, das ein

Priester ermuthigt, vor das Standbild der

Göttin Demeter, der Göttin der Fruchtbar-

keit, zu treten. Rieth malt als Architekt,

der Gegensatz von mächtig gefugten weissen

Marmorwänden, blauem Himmel, Gold und

Bronze genügen ihm, ergänzt durch den

feurigen Ton eines rothen Gewandes oder

Velum, um eine farbige Dekoration von

grosser und strenger Wirkung zu schaffen.

In seinen plastischen Entwürfen geht

er weiter als früher. Neben den famosen

Relief-Entwürfen und figürlichen Bau-Orna-

menten gibt er Skizzen und Riesenstatuen,

die er aus Steinblöcken zusammensetzt oder

aus den gewachsenen Felsen herausgemeiselt

denkt. In manchem geht er hier wohl über

das hinaus, was auch die kühnste Phantasie

231

der Künste aufzusuchen, jeden, der diese

überschritt, zu verurtheilen, das sah ehedem

die Kunstkritik für ihre höchste Aufgabe

an. Unsere Künstlerjugend aber kennt

keine Künste, sie kennt nur die Kunst, die

eine und untheilbare. Das ist das Ziel, dem

auf allen Gebieten zugestrebt wird. Wie

Klinger die Grenzen zwischen Plastik und

Malerei, so sucht Rieth die Grenzen zwischen

Architektur, Plastik und Malerei zu ver-

wischen , indem er die Bautheile plastisch

und malerisch empfindet, die Malerei archi-

tektonisch und monumental bildet, in der

Dekoration seiner Bauten überall unmerklich

von der rein tektonischen Form zu dem als

menschlicher oder thierischer Organismus

Gestalteten überleitet.

Mit wie reicher Phantasie er dieser Auf-

Becher in getriebenem Silber. ARCHITEKT R. HAMMEL.

»Oesterreichische Ausstellung für Kunst u. Industrie.«

gäbe sich hingibt, zeigen die Folgen seiner

Entwürfe, von denen jetzt schon die vierte

vorliegt.

Schinkel ist das erste Blatt gewidmet.

Ein Ruhmesgenius hebt ihm zwei Lorbeer-

kränze empor. Im Halbrund einer Marmor-

halle steht der Genius auf einer Bronzemaske,

der nackte Körper und die weitgespreiteten

Flügel heben sich vom lichten Blau des

Himmels ab. Was würde Schinkel zu dieser

»klassischen Architektur« sagen? Aber

liegt nicht gerade in Rieth's Skizzen ein

Schinkel'scher Zug? Hat nicht auch Schinkel

jene weitausgreifende Phantasie besessen,

die niemals an einem ausgeführten Bau sich

hätte sättigen können, die nur im Skizzen-

buch, ungehemmt durch Bauvorschriften und

Baumittel, sich ganz aussprechen konnte?

In diesem Sinne darf Rieth's Genius wohl

Schinkel als Vorgänger verehren.

Die neue Folge von Skizzen lässt das

rein Architektonische stark zurücktreten

gegen das Figürliche. Besonders wird auch

die farbige Dekoration in einer Weise be-

vorzugt, die ja vielfach an die grossen Per-

spektiviker, an Pozzo, Tiepolo u. a. erinnert,

aber natürlich dabei vollständig- Rieth'sche

Eigenart beibehält. Grossartig ist das letzte,

farbige Blatt, eine Theaterdekoration, der

Blick auf eine monumentale Gedächtnisshalle

mit Triumphbogenportalen, dem Fürsten

Bismarck gewidmet. Ein anderes farbiges

Blatt zeigt uns ein zagendes Weib, das ein

Priester ermuthigt, vor das Standbild der

Göttin Demeter, der Göttin der Fruchtbar-

keit, zu treten. Rieth malt als Architekt,

der Gegensatz von mächtig gefugten weissen

Marmorwänden, blauem Himmel, Gold und

Bronze genügen ihm, ergänzt durch den

feurigen Ton eines rothen Gewandes oder

Velum, um eine farbige Dekoration von

grosser und strenger Wirkung zu schaffen.

In seinen plastischen Entwürfen geht

er weiter als früher. Neben den famosen

Relief-Entwürfen und figürlichen Bau-Orna-

menten gibt er Skizzen und Riesenstatuen,

die er aus Steinblöcken zusammensetzt oder

aus den gewachsenen Felsen herausgemeiselt

denkt. In manchem geht er hier wohl über

das hinaus, was auch die kühnste Phantasie