Kunstgewerbliche Arbeiten in Kayserzinn.

257

schaft bis in Holland hinein. Damals schon

gab das Publikum der Ware den Namen

Kayserzinn, eine Bezeichnung, die heute so

klangvoll geworden ist. Alle Leute be-

gehrten Erzeugnisse von Kayser und gaben

gern dafür die alten Stücke als Zahlung her,

darunter häufig solche aus altem Familien-

besitz, von künstlerischem Werthe. Dieses

Tauschgeschäft steigerte sich derart, dass

6 bis 8 Unterhändler Annahme-Stellen für

alte Zinnsachen für die Umschmelzung zu

neuen Erzeugnissen für Rechnung der

Kayser'schen Werkstatt unterhielten. In

unbeschreiblichen Mengen wurden dadurch

schöne alte Arbeiten der Vernichtung preis-

gegeben zu Gunsten des Umwandelungs-

prozesses auf »Neu«. Hieraus lässt sich wohl

am besten ermessen, wie sehr der alte Zinn-

giesser Kayser mitsammt seiner Familie sein

Geschäft verstand — kleine Ursachen, grosse

Wirkungen. Damals würdigte man die

Schätze des alten Kunstgewerbes nicht, heute

würde gewiss manches der eingeschmolzenen

Zinngefässe mit Gold aufgewogen werden,

wenn---Mit stiller Wehmuth gedenkt

Engelbert Kayser jener pietätlosen Arbeits-

weise in Vaters Giesserei.

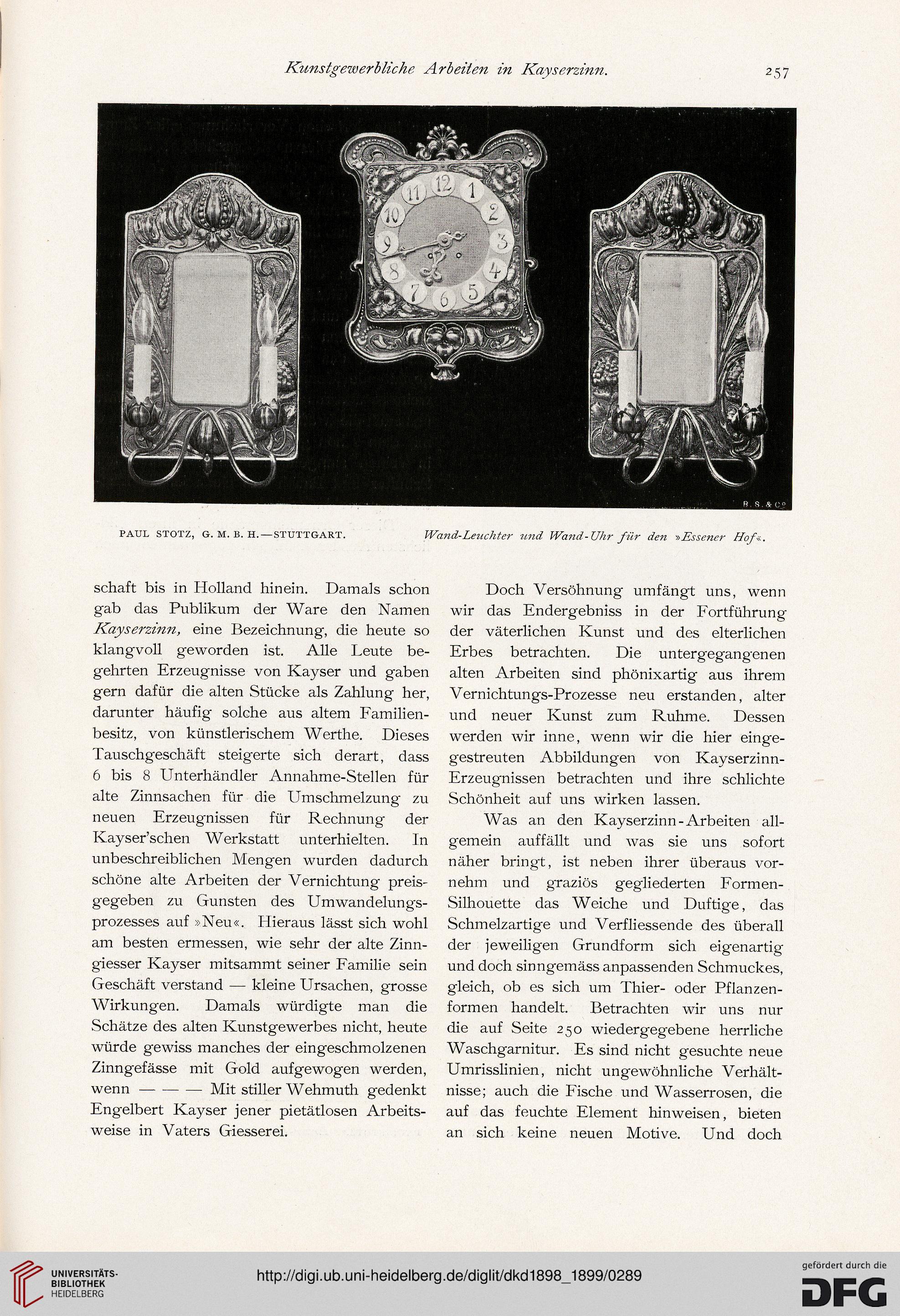

Doch Versöhnung umfängt uns, wenn

wir das Endergebniss in der Fortführung

der väterlichen Kunst und des elterlichen

Erbes betrachten. Die untergegangenen

alten Arbeiten sind phönixartig aus ihrem

Vernichtungs-Prozesse neu erstanden, alter

und neuer Kunst zum Ruhme. Dessen

werden wir inne, wenn wir die hier einge-

gestreuten Abbildungen von Kayserzinn-

Erzeugnissen betrachten und ihre schlichte

Schönheit auf uns wirken lassen.

Was an den Kayserzinn-Arbeiten all-

gemein auffällt und was sie uns sofort

näher bringt, ist neben ihrer überaus vor-

nehm und graziös gegliederten Formen-

Silhouette das Weiche und Duftige, das

Schmelzartige und Verfliessende des überall

der jeweiligen Grundform sich eigenartig

und doch sinngemäss anpassenden Schmuckes,

gleich, ob es sich um Thier- oder Pflanzen-

formen handelt. Betrachten wir uns nur

die auf Seite 250 wiedergegebene herrliche

Waschgarnitur. Es sind nicht gesuchte neue

Umrisslinien, nicht ungewöhnliche Verhält-

nisse; auch die Fische und Wasserrosen, die

auf das feuchte Element hinweisen, bieten

an sich keine neuen Motive. Und doch

257

schaft bis in Holland hinein. Damals schon

gab das Publikum der Ware den Namen

Kayserzinn, eine Bezeichnung, die heute so

klangvoll geworden ist. Alle Leute be-

gehrten Erzeugnisse von Kayser und gaben

gern dafür die alten Stücke als Zahlung her,

darunter häufig solche aus altem Familien-

besitz, von künstlerischem Werthe. Dieses

Tauschgeschäft steigerte sich derart, dass

6 bis 8 Unterhändler Annahme-Stellen für

alte Zinnsachen für die Umschmelzung zu

neuen Erzeugnissen für Rechnung der

Kayser'schen Werkstatt unterhielten. In

unbeschreiblichen Mengen wurden dadurch

schöne alte Arbeiten der Vernichtung preis-

gegeben zu Gunsten des Umwandelungs-

prozesses auf »Neu«. Hieraus lässt sich wohl

am besten ermessen, wie sehr der alte Zinn-

giesser Kayser mitsammt seiner Familie sein

Geschäft verstand — kleine Ursachen, grosse

Wirkungen. Damals würdigte man die

Schätze des alten Kunstgewerbes nicht, heute

würde gewiss manches der eingeschmolzenen

Zinngefässe mit Gold aufgewogen werden,

wenn---Mit stiller Wehmuth gedenkt

Engelbert Kayser jener pietätlosen Arbeits-

weise in Vaters Giesserei.

Doch Versöhnung umfängt uns, wenn

wir das Endergebniss in der Fortführung

der väterlichen Kunst und des elterlichen

Erbes betrachten. Die untergegangenen

alten Arbeiten sind phönixartig aus ihrem

Vernichtungs-Prozesse neu erstanden, alter

und neuer Kunst zum Ruhme. Dessen

werden wir inne, wenn wir die hier einge-

gestreuten Abbildungen von Kayserzinn-

Erzeugnissen betrachten und ihre schlichte

Schönheit auf uns wirken lassen.

Was an den Kayserzinn-Arbeiten all-

gemein auffällt und was sie uns sofort

näher bringt, ist neben ihrer überaus vor-

nehm und graziös gegliederten Formen-

Silhouette das Weiche und Duftige, das

Schmelzartige und Verfliessende des überall

der jeweiligen Grundform sich eigenartig

und doch sinngemäss anpassenden Schmuckes,

gleich, ob es sich um Thier- oder Pflanzen-

formen handelt. Betrachten wir uns nur

die auf Seite 250 wiedergegebene herrliche

Waschgarnitur. Es sind nicht gesuchte neue

Umrisslinien, nicht ungewöhnliche Verhält-

nisse; auch die Fische und Wasserrosen, die

auf das feuchte Element hinweisen, bieten

an sich keine neuen Motive. Und doch