268

Ludwig Wils er:

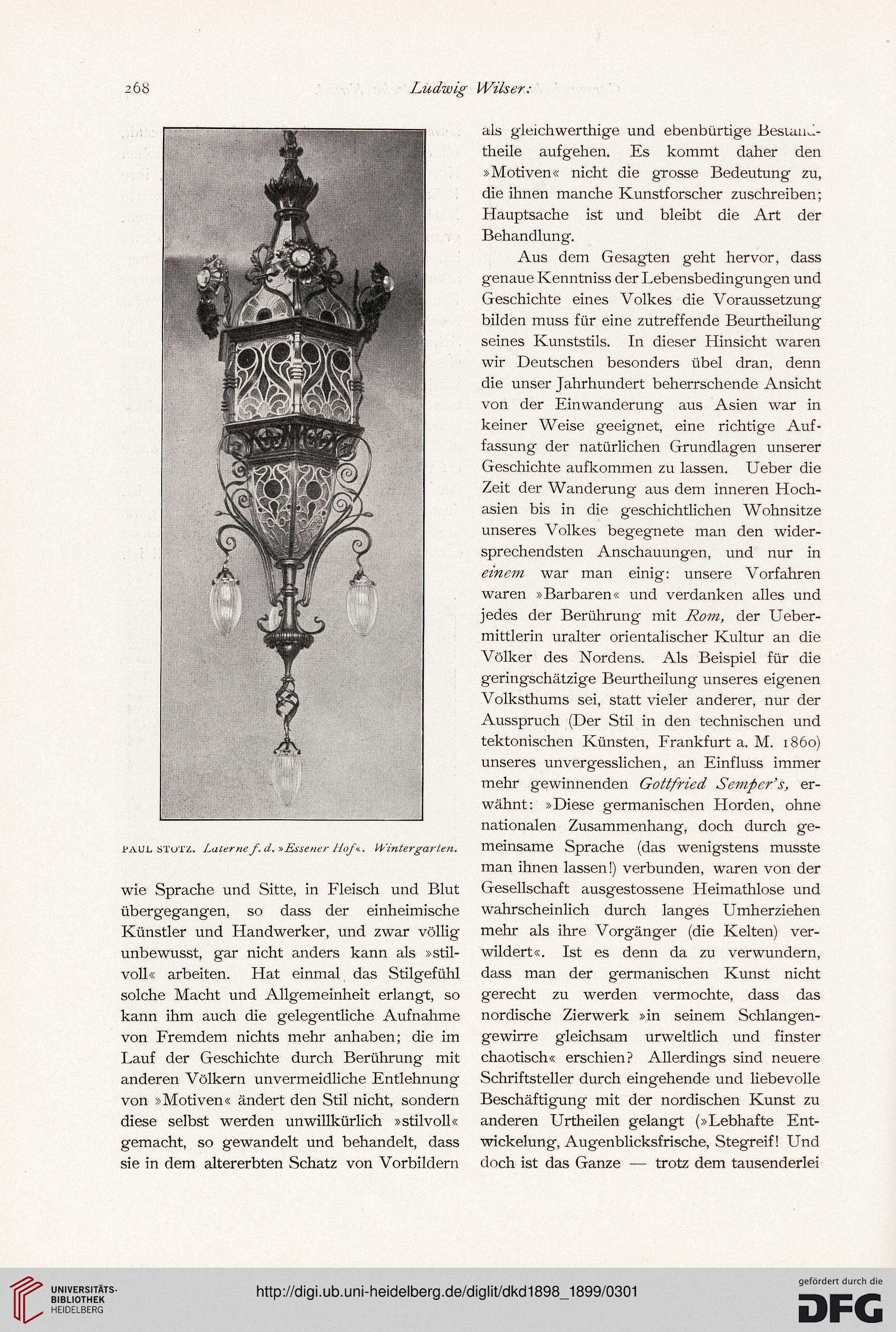

PAUL STUTZ. Laterne f.d. »Essener Hof*.. Wintergarten.

wie Sprache und Sitte, in Fleisch und Blut

übergegangen, so dass der einheimische

Künstler und Handwerker, und zwar völlig

unbewusst, gar nicht anders kann als »stil-

voll« arbeiten. Hat einmal das Stilgefühl

solche Macht und Allgemeinheit erlangt, so

kann ihm auch die gelegentliche Aufnahme

von Fremdem nichts mehr anhaben; die im

Lauf der Geschichte durch Berührung mit

anderen Völkern unvermeidliche Entlehnung

von »Motiven« ändert den Stil nicht, sondern

diese selbst werden unwillkürlich »stilvoll«

gemacht, so gewandelt und behandelt, dass

sie in dem altererbten Schatz von Vorbildern

als gleichwerthige und ebenbürtige Bestan^-

theile aufgehen. Es kommt daher den

»Motiven« nicht die grosse Bedeutung zu,

die ihnen manche Kunstforscher zuschreiben;

Hauptsache ist und bleibt die Art der

Behandlung.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass

genaue Kenntniss der Lebensbedingungen und

Geschichte eines Volkes die Voraussetzung

bilden muss für eine zutreffende Beurtheilung

seines Kunststils. In dieser Hinsicht waren

wir Deutschen besonders übel dran, denn

die unser Jahrhundert beherrschende Ansicht

von der Einwanderung aus Asien war in

keiner Weise geeignet, eine richtige Auf-

fassung der natürlichen Grundlagen unserer

Geschichte aufkommen zu lassen. Ueber die

Zeit der Wanderung aus dem inneren Hoch-

asien bis in die geschichtlichen Wohnsitze

unseres Volkes begegnete man den wider-

sprechendsten Anschauungen, und nur in

einem war man einig: unsere Vorfahren

waren »Barbaren« und verdanken alles und

jedes der Berührung mit Rom, der Ueber-

mittlerin uralter orientalischer Kultur an die

Völker des Nordens. Als Beispiel für die

geringschätzige Beurtheilung unseres eigenen

Volksthums sei, statt vieler anderer, nur der

Ausspruch (Der Stil in den technischen und

tektonischen Künsten, Frankfurt a. M. 1860)

unseres unvergesslichen, an Einfluss immer

mehr gewinnenden Gottfried Semper's, er-

wähnt: »Diese germanischen Horden, ohne

nationalen Zusammenhang, doch durch ge-

meinsame Sprache (das wenigstens musste

man ihnen lassen!) verbunden, waren von der

Gesellschaft ausgestossene Heimathlose und

wahrscheinlich durch langes Umherziehen

mehr als ihre Vorgänger (die Kelten) ver-

wildert«. Ist es denn da zu verwundern,

dass man der germanischen Kunst nicht

gerecht zu werden vermochte, dass das

nordische Zierwerk »in seinem Schlangen-

gewirre gleichsam urweltiich und finster

chaotisch« erschien? Allerdings sind neuere

Schriftsteller durch eingehende und liebevolle

Beschäftigung mit der nordischen Kunst zu

anderen Urtheilen gelangt (»Lebhafte Ent-

wickelung, Augenblicksfrische, Stegreif! Und

doch ist das Ganze — trotz dem tausenderlei

Ludwig Wils er:

PAUL STUTZ. Laterne f.d. »Essener Hof*.. Wintergarten.

wie Sprache und Sitte, in Fleisch und Blut

übergegangen, so dass der einheimische

Künstler und Handwerker, und zwar völlig

unbewusst, gar nicht anders kann als »stil-

voll« arbeiten. Hat einmal das Stilgefühl

solche Macht und Allgemeinheit erlangt, so

kann ihm auch die gelegentliche Aufnahme

von Fremdem nichts mehr anhaben; die im

Lauf der Geschichte durch Berührung mit

anderen Völkern unvermeidliche Entlehnung

von »Motiven« ändert den Stil nicht, sondern

diese selbst werden unwillkürlich »stilvoll«

gemacht, so gewandelt und behandelt, dass

sie in dem altererbten Schatz von Vorbildern

als gleichwerthige und ebenbürtige Bestan^-

theile aufgehen. Es kommt daher den

»Motiven« nicht die grosse Bedeutung zu,

die ihnen manche Kunstforscher zuschreiben;

Hauptsache ist und bleibt die Art der

Behandlung.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass

genaue Kenntniss der Lebensbedingungen und

Geschichte eines Volkes die Voraussetzung

bilden muss für eine zutreffende Beurtheilung

seines Kunststils. In dieser Hinsicht waren

wir Deutschen besonders übel dran, denn

die unser Jahrhundert beherrschende Ansicht

von der Einwanderung aus Asien war in

keiner Weise geeignet, eine richtige Auf-

fassung der natürlichen Grundlagen unserer

Geschichte aufkommen zu lassen. Ueber die

Zeit der Wanderung aus dem inneren Hoch-

asien bis in die geschichtlichen Wohnsitze

unseres Volkes begegnete man den wider-

sprechendsten Anschauungen, und nur in

einem war man einig: unsere Vorfahren

waren »Barbaren« und verdanken alles und

jedes der Berührung mit Rom, der Ueber-

mittlerin uralter orientalischer Kultur an die

Völker des Nordens. Als Beispiel für die

geringschätzige Beurtheilung unseres eigenen

Volksthums sei, statt vieler anderer, nur der

Ausspruch (Der Stil in den technischen und

tektonischen Künsten, Frankfurt a. M. 1860)

unseres unvergesslichen, an Einfluss immer

mehr gewinnenden Gottfried Semper's, er-

wähnt: »Diese germanischen Horden, ohne

nationalen Zusammenhang, doch durch ge-

meinsame Sprache (das wenigstens musste

man ihnen lassen!) verbunden, waren von der

Gesellschaft ausgestossene Heimathlose und

wahrscheinlich durch langes Umherziehen

mehr als ihre Vorgänger (die Kelten) ver-

wildert«. Ist es denn da zu verwundern,

dass man der germanischen Kunst nicht

gerecht zu werden vermochte, dass das

nordische Zierwerk »in seinem Schlangen-

gewirre gleichsam urweltiich und finster

chaotisch« erschien? Allerdings sind neuere

Schriftsteller durch eingehende und liebevolle

Beschäftigung mit der nordischen Kunst zu

anderen Urtheilen gelangt (»Lebhafte Ent-

wickelung, Augenblicksfrische, Stegreif! Und

doch ist das Ganze — trotz dem tausenderlei