Germanischer Stil und deutsche Kunst.

269

im Einzelnen — ein Guss, ein

Stil, ja als Stil etwas durchaus

Gesetzmässiges, eine scharf um-

grenzte Einheit!« (Die früh-

mittelalterliche Kunst der ger-

manischen Völker unter beson-

derer Berücksichtigung der skan-

dinavischen Baukunst in ethno-

logischer und anthropologischer

Begründung dargestellt von

Friedrich Seesselberg. Mit 500

Abbildungen und einem Tafel-

werk. Berlin, E.Wasmuth 1897).

Der ganze Zusammenhang und

das wahre Wesen germanischer

Zierkunst aber wird nur dem

klar werden, der die Wurzeln

erkannt hat, aus denen sie er-

wachsen ist. Diese Wurzeln

aber fallen zusammen mit denen

des Stammbaums unseres Volkes

und sind dort zu suchen, von

wo die Germanen einst wie

»Bienenschwärme« über den

Welttheil ausgeströmt sind, wo

noch heute das germanische

Wesen sich am reinsten erhalten

hat, auf der skandinavischen

Halbinsel, (Jordanes De Getarum

sive Gothorum origine et rebus

gestis. 1: quia gens, cuius origi-

nem flagitas, ab huius insulae

gremio velut examen apum

erumpeus, in terram Europae

advenit. 4: Ex hac igitur Scanzia insula

quasi officina gentium, aut certe velut vagina

nationum . .) der »Werkstatt der Völker«, dem

»Mutterschoss der Menschengeschlechter«.

Dort hat das Volk auch im Aeusseren das

Bild der Germanen des Tacitus noch am

reinsten bewahrt, dort hatte sich die uralte

Volksschrift der Runen (vergl. meinen 1895

in Konstanz gehaltenen Vortrag über »Alter

und Ursprung der Runenschrift«. Korre-

spondenzblatt des Gesammtvereins der deut-

schen Geschichts- und Alterthumsvereine

Nr. 11 und 12 des gleichen Jahrgangs. —

Die Lehre von der skandinavischen Ab-

stammung der »Arier«, zuletzt der Germanen,

hat Verf. zuerst 1881, Sitzung des Karlsruher

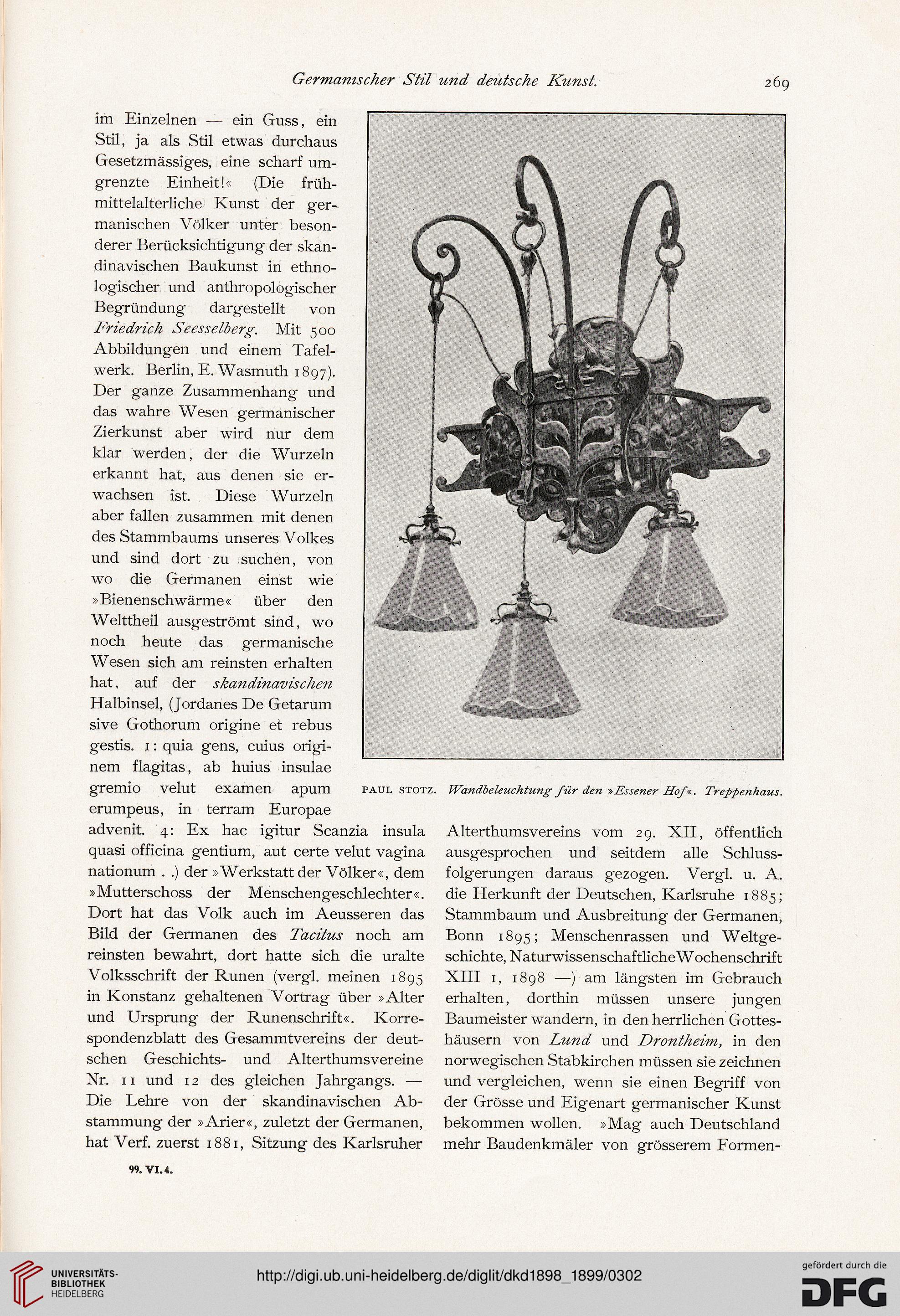

PAUL STOTZ. Wandbeleuchtung für den »Essener Höfa. Treppenhaus.

Alterthumsvereins vom 29. XII, öffentlich

ausgesprochen und seitdem alle Schluss-

folgerungen daraus gezogen. Vergl. u. A.

die Herkunft der Deutschen, Karlsruhe 1885;

Stammbaum und Ausbreitung der Germanen,

Bonn 1895; Menschenrassen und Weltge-

schichte, NaturwissenschaftlicheWochenschrift

XIII 1, 1898 —) am längsten im Gebrauch

erhalten, dorthin müssen unsere jungen

Baumeister wandern, in den herrlichen Gottes-

häusern von Lund und Drontheim, in den

norwegischen Stabkirchen müssen sie zeichnen

und vergleichen, wenn sie einen Begriff von

der Grösse und Eigenart germanischer Kunst

bekommen wollen. »Mag auch Deutschland

mehr Baudenkmäler von grösserem Formen-

99. vi. 4.

269

im Einzelnen — ein Guss, ein

Stil, ja als Stil etwas durchaus

Gesetzmässiges, eine scharf um-

grenzte Einheit!« (Die früh-

mittelalterliche Kunst der ger-

manischen Völker unter beson-

derer Berücksichtigung der skan-

dinavischen Baukunst in ethno-

logischer und anthropologischer

Begründung dargestellt von

Friedrich Seesselberg. Mit 500

Abbildungen und einem Tafel-

werk. Berlin, E.Wasmuth 1897).

Der ganze Zusammenhang und

das wahre Wesen germanischer

Zierkunst aber wird nur dem

klar werden, der die Wurzeln

erkannt hat, aus denen sie er-

wachsen ist. Diese Wurzeln

aber fallen zusammen mit denen

des Stammbaums unseres Volkes

und sind dort zu suchen, von

wo die Germanen einst wie

»Bienenschwärme« über den

Welttheil ausgeströmt sind, wo

noch heute das germanische

Wesen sich am reinsten erhalten

hat, auf der skandinavischen

Halbinsel, (Jordanes De Getarum

sive Gothorum origine et rebus

gestis. 1: quia gens, cuius origi-

nem flagitas, ab huius insulae

gremio velut examen apum

erumpeus, in terram Europae

advenit. 4: Ex hac igitur Scanzia insula

quasi officina gentium, aut certe velut vagina

nationum . .) der »Werkstatt der Völker«, dem

»Mutterschoss der Menschengeschlechter«.

Dort hat das Volk auch im Aeusseren das

Bild der Germanen des Tacitus noch am

reinsten bewahrt, dort hatte sich die uralte

Volksschrift der Runen (vergl. meinen 1895

in Konstanz gehaltenen Vortrag über »Alter

und Ursprung der Runenschrift«. Korre-

spondenzblatt des Gesammtvereins der deut-

schen Geschichts- und Alterthumsvereine

Nr. 11 und 12 des gleichen Jahrgangs. —

Die Lehre von der skandinavischen Ab-

stammung der »Arier«, zuletzt der Germanen,

hat Verf. zuerst 1881, Sitzung des Karlsruher

PAUL STOTZ. Wandbeleuchtung für den »Essener Höfa. Treppenhaus.

Alterthumsvereins vom 29. XII, öffentlich

ausgesprochen und seitdem alle Schluss-

folgerungen daraus gezogen. Vergl. u. A.

die Herkunft der Deutschen, Karlsruhe 1885;

Stammbaum und Ausbreitung der Germanen,

Bonn 1895; Menschenrassen und Weltge-

schichte, NaturwissenschaftlicheWochenschrift

XIII 1, 1898 —) am längsten im Gebrauch

erhalten, dorthin müssen unsere jungen

Baumeister wandern, in den herrlichen Gottes-

häusern von Lund und Drontheim, in den

norwegischen Stabkirchen müssen sie zeichnen

und vergleichen, wenn sie einen Begriff von

der Grösse und Eigenart germanischer Kunst

bekommen wollen. »Mag auch Deutschland

mehr Baudenkmäler von grösserem Formen-

99. vi. 4.