Der Mensch und die Blume.

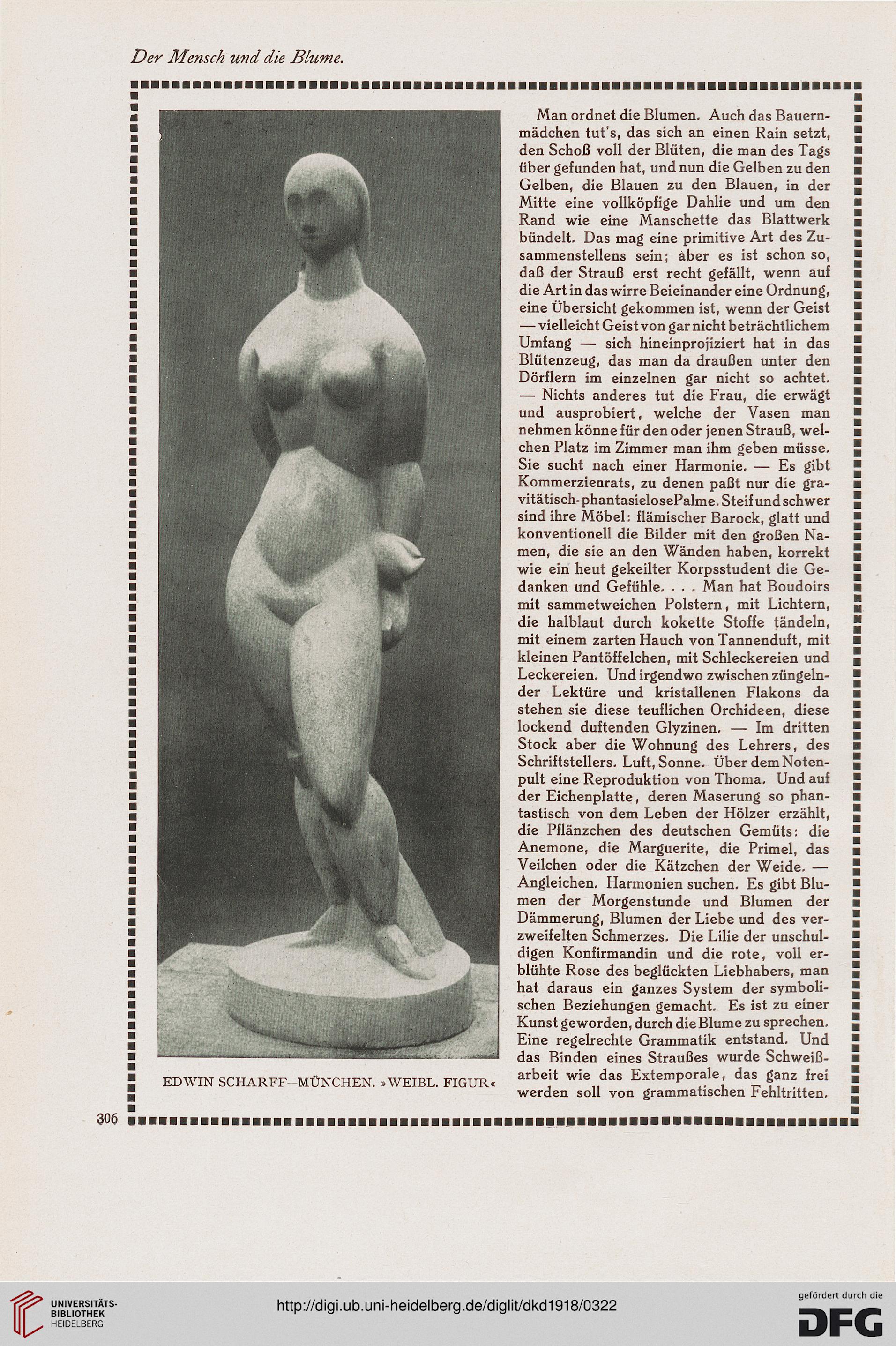

EDWIN SCHARFF MÜNCHEN. »WEIBL. FIGUR«

Man ordnet die Blumen. Auch das Bauern-

mädchen tut's, das sich an einen Rain setzt,

den Schoß voll der Blüten, die man des Tags

über gefunden hat, und nun die Gelben zu den

Gelben, die Blauen zu den Blauen, in der

Mitte eine vollköpfige Dahlie und um den

Rand wie eine Manschette das Blattwerk

bündelt. Das mag eine primitive Art des Zu-

sammenstellens sein; aber es ist schon so,

daß der Strauß erst recht gefällt, wenn auf

die Art in das wirre Beieinander eine Ordnung,

eine Übersicht gekommen ist, wenn der Geist

— vielleicht Geist von gar nicht beträchtlichem

Umfang — sich hineinprojiziert hat in das

Blütenzeug, das man da draußen unter den

Dörflern im einzelnen gar nicht so achtet.

— Nichts anderes tut die Frau, die erwägt

und ausprobiert, welche der Vasen man

nehmen könne für den oder jenen Strauß, wel-

chen Platz im Zimmer man ihm geben müsse.

Sie sucht nach einer Harmonie. — Es gibt

Kommerzienrats, zu denen paßt nur die gra-

vitätisch-phantasielosePalme. Steif und schwer

sind ihre Möbel: flämischer Barock, glatt und

konventionell die Bilder mit den großen Na-

men, die sie an den Wänden haben, korrekt

wie ein heut gekeilter Korpsstudent die Ge-

danken und Gefühle. . . . Man hat Boudoirs

mit sammetweichen Polstern, mit Lichtern,

die halblaut durch kokette Stoffe tändeln,

mit einem zarten Hauch von Tannenduft, mit

kleinen Pantöffelchen, mit Schleckereien und

Leckereien. Und irgendwo zwischen züngeln-

der Lektüre und kristallenen Flakons da

stehen sie diese teuflichen Orchideen, diese

lockend duftenden Glyzinen. — Im dritten

Stock aber die Wohnung des Lehrers, des

Schriftstellers. Luft, Sonne. Über dem Noten-

pult eine Reproduktion von Thoma. Und auf

der Eichenplatte, deren Maserung so phan-

tastisch von dem Leben der Hölzer erzählt,

die Pflänzchen des deutschen Gemüts: die

Anemone, die Marguerite, die Primel, das

Veilchen oder die Kätzchen der Weide. —

Angleichen. Harmonien suchen. Es gibt Blu-

men der Morgenstunde und Blumen der

Dämmerung, Blumen der Liebe und des ver-

zweifelten Schmerzes. Die Lilie der unschul-

digen Konfirmandin und die rote, voll er-

blühte Rose des beglückten Liebhabers, man

hat daraus ein ganzes System der symboli-

schen Beziehungen gemacht. Es ist zu einer

Kunst geworden, durch die Blume zu sprechen.

Eine regelrechte Grammatik entstand. Und

das Binden eines Straußes wurde Schweiß-

arbeit wie das Extemporale, das ganz frei

werden soll von grammatischen Fehltritten.

306

EDWIN SCHARFF MÜNCHEN. »WEIBL. FIGUR«

Man ordnet die Blumen. Auch das Bauern-

mädchen tut's, das sich an einen Rain setzt,

den Schoß voll der Blüten, die man des Tags

über gefunden hat, und nun die Gelben zu den

Gelben, die Blauen zu den Blauen, in der

Mitte eine vollköpfige Dahlie und um den

Rand wie eine Manschette das Blattwerk

bündelt. Das mag eine primitive Art des Zu-

sammenstellens sein; aber es ist schon so,

daß der Strauß erst recht gefällt, wenn auf

die Art in das wirre Beieinander eine Ordnung,

eine Übersicht gekommen ist, wenn der Geist

— vielleicht Geist von gar nicht beträchtlichem

Umfang — sich hineinprojiziert hat in das

Blütenzeug, das man da draußen unter den

Dörflern im einzelnen gar nicht so achtet.

— Nichts anderes tut die Frau, die erwägt

und ausprobiert, welche der Vasen man

nehmen könne für den oder jenen Strauß, wel-

chen Platz im Zimmer man ihm geben müsse.

Sie sucht nach einer Harmonie. — Es gibt

Kommerzienrats, zu denen paßt nur die gra-

vitätisch-phantasielosePalme. Steif und schwer

sind ihre Möbel: flämischer Barock, glatt und

konventionell die Bilder mit den großen Na-

men, die sie an den Wänden haben, korrekt

wie ein heut gekeilter Korpsstudent die Ge-

danken und Gefühle. . . . Man hat Boudoirs

mit sammetweichen Polstern, mit Lichtern,

die halblaut durch kokette Stoffe tändeln,

mit einem zarten Hauch von Tannenduft, mit

kleinen Pantöffelchen, mit Schleckereien und

Leckereien. Und irgendwo zwischen züngeln-

der Lektüre und kristallenen Flakons da

stehen sie diese teuflichen Orchideen, diese

lockend duftenden Glyzinen. — Im dritten

Stock aber die Wohnung des Lehrers, des

Schriftstellers. Luft, Sonne. Über dem Noten-

pult eine Reproduktion von Thoma. Und auf

der Eichenplatte, deren Maserung so phan-

tastisch von dem Leben der Hölzer erzählt,

die Pflänzchen des deutschen Gemüts: die

Anemone, die Marguerite, die Primel, das

Veilchen oder die Kätzchen der Weide. —

Angleichen. Harmonien suchen. Es gibt Blu-

men der Morgenstunde und Blumen der

Dämmerung, Blumen der Liebe und des ver-

zweifelten Schmerzes. Die Lilie der unschul-

digen Konfirmandin und die rote, voll er-

blühte Rose des beglückten Liebhabers, man

hat daraus ein ganzes System der symboli-

schen Beziehungen gemacht. Es ist zu einer

Kunst geworden, durch die Blume zu sprechen.

Eine regelrechte Grammatik entstand. Und

das Binden eines Straußes wurde Schweiß-

arbeit wie das Extemporale, das ganz frei

werden soll von grammatischen Fehltritten.

306