RONNNENBERG-EMPELDE

Empelde wurde in der ersten Urkunde von

840, dem Corveyer Schenkungsregister,

Amplithi oder auch Amplidi genannt. Ver-

mutlich schon im 2. und 3. Jh. wurde diese

Stelle von germanischen Bauern als Sied-

lungsort genutzt. Die aus wenigen Häusern

gebildete Ansiedlung gruppierte sich um

eine Quellmulde etwa an dem Platz, der

heute noch durch ursprünglich landwirt-

schaftlich genutzte Gebäude bestimmt ist.

Um das 8. Jh. erfolgte eine Siedlungserwei-

terung, die sich auf die Verdichtung der in

der Quellmulde vorhandenen Bebauung be-

schränkte. Erst während der hoch- und

spätmittelalterlichen Siedlungsperiode wur-

de dieser Rahmen gesprengt, und Empelde

nahm die Form eines Haufendorfes an, wie

wir es im alten Kern zwischen der Hirten-

straße und der Nenndorfer Straße erkennen

können.

Das erste Erbregister des Amtes Calenberg

von 1592 führte 8 Vollmeier, 6 Halbmeier

und 12 Kötner in Empelde auf. Die Anzahl

der Hofstellen blieb bis ins 19. Jh. etwa

gleich. Im Gegensatz zu benachbarten Ort-

schaften wurde Empelde nur geringfügig

durch die Auseinandersetzungen des Drei-

ßigjährigen Krieges in Mitleidenschaft gezo-

gen. Der Brand von 1675 hingegen richtete

großen Schaden an. Damals brannten drei

Höfe ab.

Von dem ehemaligen Haufendorf, dessen

Kern zwischen der Hirtenstraße und der

Nenndorfer Straße lag, blieben nur wenige

landwirtschaftliche Bauten übrig. Ein beson-

ders aufwendiges Beispiel ist das zu reinen

Wohnzwecken genutzte Gebäude in der

NENNDORFER STRASSE 21. Der zweige-

schossige Ziegelbau unter Satteldach mit

straßenseitigem fünfachsigen Erkerhaus ist

durch Fenster mit aufgeputzten Gewänden

unter spitzgiebliger und rundbogiger Ver-

dachung symmetrisch gegliedert. Ebenfalls

aus der Zeit um 1900 stammt das einge-

schossige Wohnhaus in Ziegel in der BREI-

TEN STRASSE 12. Von dem Reichtum des

Dorfes zeugt das eingeschossige Wohn-

haus in der STILLE STRASSE 3. Es ist ein

Putzbau mit niedrigem Drempel in Fach-

werk unter Walmdach mit Ziergiebeln und

kleinem Ecktürmchen aus dem Jahre 1911.

Aus der 1. Hälfte des 19. Jh. stammen die

Wohnwirtschaftsgebäude in Ziegel mit

Querdiele unter Halbwalmdach in der HIR-

TENSTRASSE 9 und der traufständige

zweigeschossige Massivbau mit Sandstein-

einfassungen an den Fenstern und Türen in

der NENNDORFER STRASSE 83. Der ehe-

malige Wirtschaftsteil ist zu Wohnzwecken

umgebaut. Die Eingangstür liegt hinter ei-

nem Portikus auf Säulen mit dorischem

Kapitell.

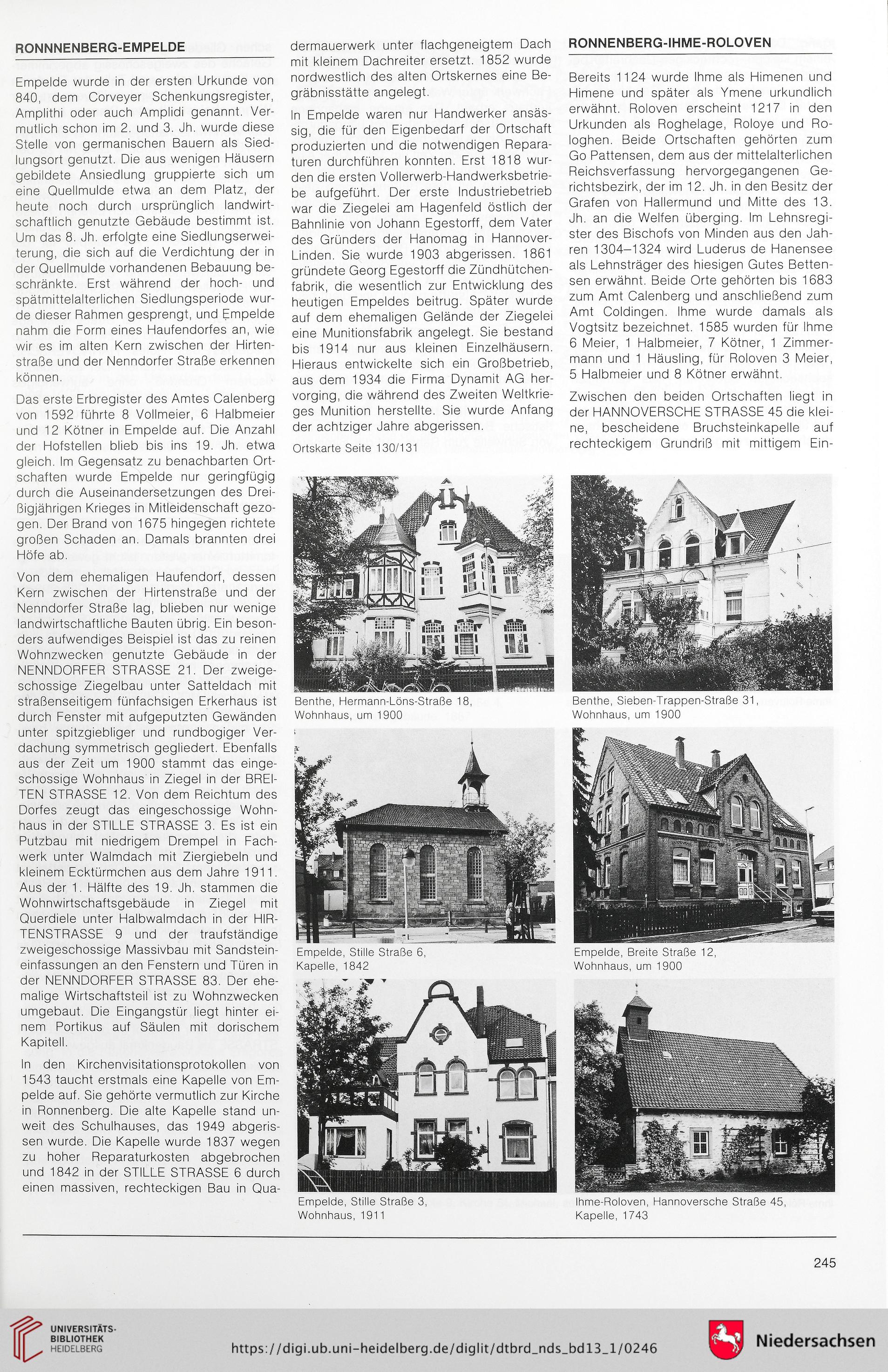

in den Kirchenvisitationsprotokollen von

1543 taucht erstmals eine Kapelle von Em-

pelde auf. Sie gehörte vermutlich zur Kirche

in Ronnenberg. Die alte Kapelle stand un-

weit des Schulhauses, das 1949 abgeris-

sen wurde. Die Kapelle wurde 1837 wegen

zu hoher Reparaturkosten abgebrochen

und 1842 in der STILLE STRASSE 6 durch

einen massiven, rechteckigen Bau in Qua-

dermauerwerk unter flachgeneigtem Dach

mit kleinem Dachreiter ersetzt. 1852 wurde

nordwestlich des alten Ortskernes eine Be-

gräbnisstätte angelegt.

In Empelde waren nur Handwerker ansäs-

sig, die für den Eigenbedarf der Ortschaft

produzierten und die notwendigen Repara-

turen durchführen konnten. Erst 1818 wur-

den die ersten Vollerwerb-Handwerksbetrie-

be aufgeführt. Der erste Industriebetrieb

war die Ziegelei am Hagenfeld östlich der

Bahnlinie von Johann Egestorff, dem Vater

des Gründers der Hanomag in Hannover-

Linden. Sie wurde 1903 abgerissen. 1861

gründete Georg Egestorff die Zündhütchen-

fabrik, die wesentlich zur Entwicklung des

heutigen Empeldes beitrug. Später wurde

auf dem ehemaligen Gelände der Ziegelei

eine Munitionsfabrik angelegt. Sie bestand

bis 1914 nur aus kleinen Einzelhäusern.

Hieraus entwickelte sich ein Großbetrieb,

aus dem 1934 die Firma Dynamit AG her-

vorging, die während des Zweiten Weltkrie-

ges Munition herstellte. Sie wurde Anfang

der achtziger Jahre abgerissen.

Ortskarte Seite 130/131

Benthe, Hermann-Löns-Straße 18,

Wohnhaus, um 1900

Empelde, Stille Straße 6,

Kapelle, 1842

Empelde, Stille Straße 3,

Wohnhaus, 1911

RONNENBERG-IHME-ROLOVEN

Bereits 1124 wurde Ihme als Himenen und

Himene und später als Ymene urkundlich

erwähnt. Roloven erscheint 1217 in den

Urkunden als Roghelage, Roloye und Ro-

loghen. Beide Ortschaften gehörten zum

Go Pattensen, dem aus der mittelalterlichen

Reichsverfassung hervorgegangenen Ge-

richtsbezirk, der im 12. Jh. in den Besitz der

Grafen von Hallermund und Mitte des 13.

Jh. an die Welfen überging. Im Lehnsregi-

ster des Bischofs von Minden aus den Jah-

ren 1304-1324 wird Luderus de Hanensee

als Lehnsträger des hiesigen Gutes Betten-

sen erwähnt. Beide Orte gehörten bis 1683

zum Amt Calenberg und anschließend zum

Amt Coldingen. Ihme wurde damals als

Vogtsitz bezeichnet. 1585 wurden für Ihme

6 Meier, 1 Halbmeier, 7 Kötner, 1 Zimmer-

mann und 1 Häusling, für Roloven 3 Meier,

5 Halbmeier und 8 Kötner erwähnt.

Zwischen den beiden Ortschaften liegt in

der HANNOVERSCHE STRASSE 45 die klei-

ne, bescheidene Bruchsteinkapelle auf

rechteckigem Grundriß mit mittigem Ein-

Benthe, Sieben-Trappen-Straße 31,

Wohnhaus, um 1900

Empelde, Breite Straße 12,

Wohnhaus, um 1900

Ihme-Roloven, Hannoversche Straße 45,

Kapelle, 1743

245

Empelde wurde in der ersten Urkunde von

840, dem Corveyer Schenkungsregister,

Amplithi oder auch Amplidi genannt. Ver-

mutlich schon im 2. und 3. Jh. wurde diese

Stelle von germanischen Bauern als Sied-

lungsort genutzt. Die aus wenigen Häusern

gebildete Ansiedlung gruppierte sich um

eine Quellmulde etwa an dem Platz, der

heute noch durch ursprünglich landwirt-

schaftlich genutzte Gebäude bestimmt ist.

Um das 8. Jh. erfolgte eine Siedlungserwei-

terung, die sich auf die Verdichtung der in

der Quellmulde vorhandenen Bebauung be-

schränkte. Erst während der hoch- und

spätmittelalterlichen Siedlungsperiode wur-

de dieser Rahmen gesprengt, und Empelde

nahm die Form eines Haufendorfes an, wie

wir es im alten Kern zwischen der Hirten-

straße und der Nenndorfer Straße erkennen

können.

Das erste Erbregister des Amtes Calenberg

von 1592 führte 8 Vollmeier, 6 Halbmeier

und 12 Kötner in Empelde auf. Die Anzahl

der Hofstellen blieb bis ins 19. Jh. etwa

gleich. Im Gegensatz zu benachbarten Ort-

schaften wurde Empelde nur geringfügig

durch die Auseinandersetzungen des Drei-

ßigjährigen Krieges in Mitleidenschaft gezo-

gen. Der Brand von 1675 hingegen richtete

großen Schaden an. Damals brannten drei

Höfe ab.

Von dem ehemaligen Haufendorf, dessen

Kern zwischen der Hirtenstraße und der

Nenndorfer Straße lag, blieben nur wenige

landwirtschaftliche Bauten übrig. Ein beson-

ders aufwendiges Beispiel ist das zu reinen

Wohnzwecken genutzte Gebäude in der

NENNDORFER STRASSE 21. Der zweige-

schossige Ziegelbau unter Satteldach mit

straßenseitigem fünfachsigen Erkerhaus ist

durch Fenster mit aufgeputzten Gewänden

unter spitzgiebliger und rundbogiger Ver-

dachung symmetrisch gegliedert. Ebenfalls

aus der Zeit um 1900 stammt das einge-

schossige Wohnhaus in Ziegel in der BREI-

TEN STRASSE 12. Von dem Reichtum des

Dorfes zeugt das eingeschossige Wohn-

haus in der STILLE STRASSE 3. Es ist ein

Putzbau mit niedrigem Drempel in Fach-

werk unter Walmdach mit Ziergiebeln und

kleinem Ecktürmchen aus dem Jahre 1911.

Aus der 1. Hälfte des 19. Jh. stammen die

Wohnwirtschaftsgebäude in Ziegel mit

Querdiele unter Halbwalmdach in der HIR-

TENSTRASSE 9 und der traufständige

zweigeschossige Massivbau mit Sandstein-

einfassungen an den Fenstern und Türen in

der NENNDORFER STRASSE 83. Der ehe-

malige Wirtschaftsteil ist zu Wohnzwecken

umgebaut. Die Eingangstür liegt hinter ei-

nem Portikus auf Säulen mit dorischem

Kapitell.

in den Kirchenvisitationsprotokollen von

1543 taucht erstmals eine Kapelle von Em-

pelde auf. Sie gehörte vermutlich zur Kirche

in Ronnenberg. Die alte Kapelle stand un-

weit des Schulhauses, das 1949 abgeris-

sen wurde. Die Kapelle wurde 1837 wegen

zu hoher Reparaturkosten abgebrochen

und 1842 in der STILLE STRASSE 6 durch

einen massiven, rechteckigen Bau in Qua-

dermauerwerk unter flachgeneigtem Dach

mit kleinem Dachreiter ersetzt. 1852 wurde

nordwestlich des alten Ortskernes eine Be-

gräbnisstätte angelegt.

In Empelde waren nur Handwerker ansäs-

sig, die für den Eigenbedarf der Ortschaft

produzierten und die notwendigen Repara-

turen durchführen konnten. Erst 1818 wur-

den die ersten Vollerwerb-Handwerksbetrie-

be aufgeführt. Der erste Industriebetrieb

war die Ziegelei am Hagenfeld östlich der

Bahnlinie von Johann Egestorff, dem Vater

des Gründers der Hanomag in Hannover-

Linden. Sie wurde 1903 abgerissen. 1861

gründete Georg Egestorff die Zündhütchen-

fabrik, die wesentlich zur Entwicklung des

heutigen Empeldes beitrug. Später wurde

auf dem ehemaligen Gelände der Ziegelei

eine Munitionsfabrik angelegt. Sie bestand

bis 1914 nur aus kleinen Einzelhäusern.

Hieraus entwickelte sich ein Großbetrieb,

aus dem 1934 die Firma Dynamit AG her-

vorging, die während des Zweiten Weltkrie-

ges Munition herstellte. Sie wurde Anfang

der achtziger Jahre abgerissen.

Ortskarte Seite 130/131

Benthe, Hermann-Löns-Straße 18,

Wohnhaus, um 1900

Empelde, Stille Straße 6,

Kapelle, 1842

Empelde, Stille Straße 3,

Wohnhaus, 1911

RONNENBERG-IHME-ROLOVEN

Bereits 1124 wurde Ihme als Himenen und

Himene und später als Ymene urkundlich

erwähnt. Roloven erscheint 1217 in den

Urkunden als Roghelage, Roloye und Ro-

loghen. Beide Ortschaften gehörten zum

Go Pattensen, dem aus der mittelalterlichen

Reichsverfassung hervorgegangenen Ge-

richtsbezirk, der im 12. Jh. in den Besitz der

Grafen von Hallermund und Mitte des 13.

Jh. an die Welfen überging. Im Lehnsregi-

ster des Bischofs von Minden aus den Jah-

ren 1304-1324 wird Luderus de Hanensee

als Lehnsträger des hiesigen Gutes Betten-

sen erwähnt. Beide Orte gehörten bis 1683

zum Amt Calenberg und anschließend zum

Amt Coldingen. Ihme wurde damals als

Vogtsitz bezeichnet. 1585 wurden für Ihme

6 Meier, 1 Halbmeier, 7 Kötner, 1 Zimmer-

mann und 1 Häusling, für Roloven 3 Meier,

5 Halbmeier und 8 Kötner erwähnt.

Zwischen den beiden Ortschaften liegt in

der HANNOVERSCHE STRASSE 45 die klei-

ne, bescheidene Bruchsteinkapelle auf

rechteckigem Grundriß mit mittigem Ein-

Benthe, Sieben-Trappen-Straße 31,

Wohnhaus, um 1900

Empelde, Breite Straße 12,

Wohnhaus, um 1900

Ihme-Roloven, Hannoversche Straße 45,

Kapelle, 1743

245