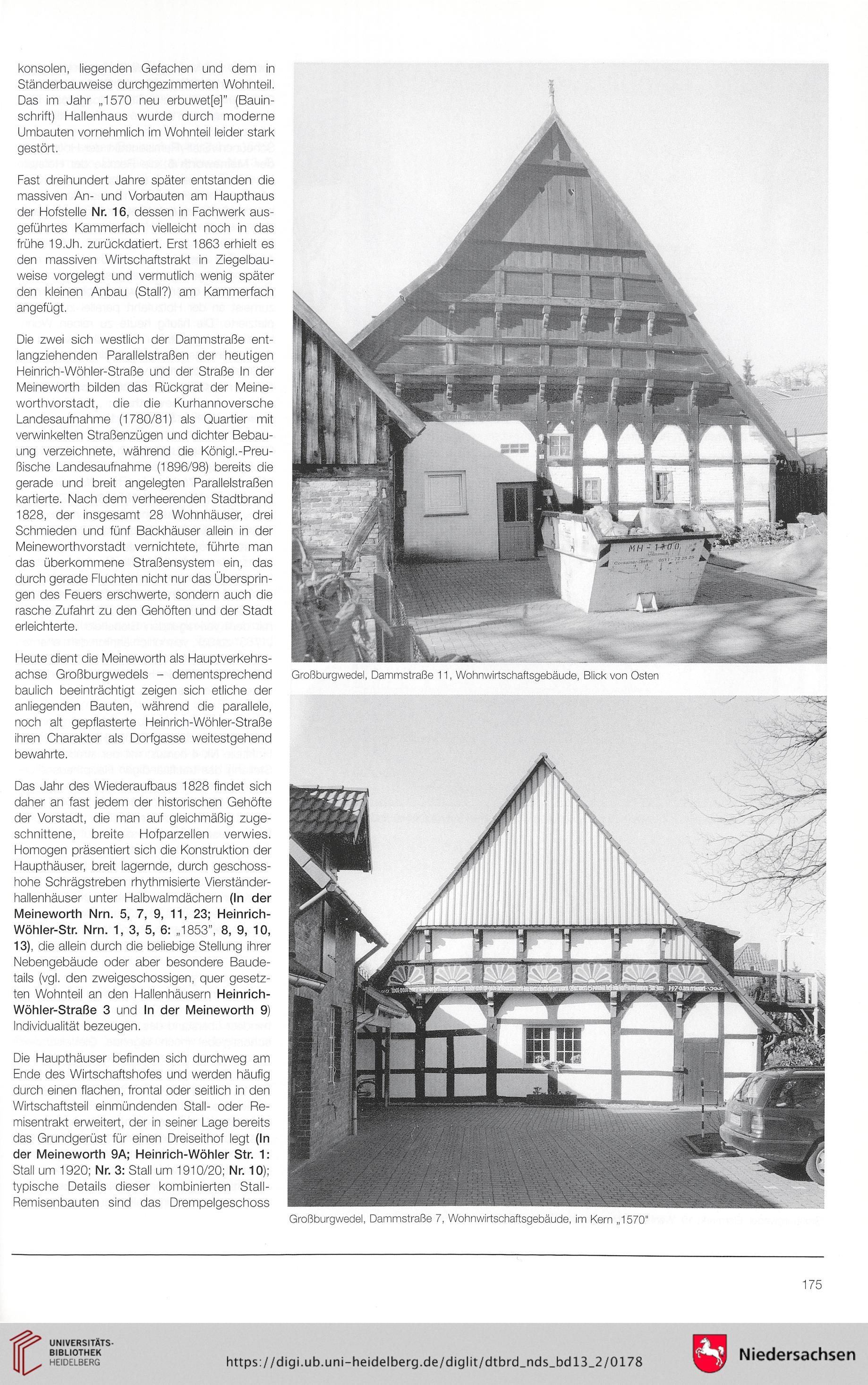

konsolen, liegenden Gefachen und dem in

Ständerbauweise durchgezimmerten Wohnteil.

Das im Jahr „1570 neu erbuwet[e]” (Bauin-

schrift) Hallenhaus wurde durch moderne

Umbauten vornehmlich im Wohnteil leider stark

gestört.

Fast dreihundert Jahre später entstanden die

massiven An- und Vorbauten am Haupthaus

der Hofstelle Nr. 16, dessen in Fachwerk aus-

geführtes Kammerfach vielleicht noch in das

frühe 19.Jh. zurückdatiert. Erst 1863 erhielt es

den massiven Wirtschaftstrakt in Ziegelbau-

weise vorgelegt und vermutlich wenig später

den kleinen Anbau (Stall?) am Kammerfach

angefügt.

Die zwei sich westlich der Dammstraße ent-

langziehenden Parallelstraßen der heutigen

Heinrich-Wöhler-Straße und der Straße In der

Meineworth bilden das Rückgrat der Meine-

worthvorstadt, die die Kurhannoversche

Landesaufnahme (1780/81) als Quartier mit

verwinkelten Straßenzügen und dichter Bebau-

ung verzeichnete, während die Königl.-Preu-

ßische Landesaufnahme (1896/98) bereits die

gerade und breit angelegten Parallelstraßen

kartierte. Nach dem verheerenden Stadtbrand

1828, der insgesamt 28 Wohnhäuser, drei

Schmieden und fünf Backhäuser allein in der

Meineworthvorstadt vernichtete, führte man

das überkommene Straßensystem ein, das

durch gerade Fluchten nicht nur das Übersprin-

gen des Feuers erschwerte, sondern auch die

rasche Zufahrt zu den Gehöften und der Stadt

erleichterte.

Heute dient die Meineworth als Hauptverkehrs-

achse Großburgwedels - dementsprechend

baulich beeinträchtigt zeigen sich etliche der

anliegenden Bauten, während die parallele,

noch alt gepflasterte Heinrich-Wöhler-Straße

ihren Charakter als Dorfgasse weitestgehend

bewahrte.

Das Jahr des Wiederaufbaus 1828 findet sich

daher an fast jedem der historischen Gehöfte

der Vorstadt, die man auf gleichmäßig zuge-

schnittene, breite Hofparzellen verwies.

Homogen präsentiert sich die Konstruktion der

Haupthäuser, breit lagernde, durch geschoss-

hohe Schrägstreben rhythmisierte Vierständer-

hallenhäuser unter Halbwalmdächern (In der

Meineworth Nrn. 5, 7, 9, 11, 23; Heinrich-

Wöhler-Str. Nrn. 1, 3, 5, 6: „1853”, 8, 9, 10,

13), die allein durch die beliebige Stellung ihrer

Nebengebäude oder aber besondere Baude-

tails (vgl. den zweigeschossigen, quer gesetz-

ten Wohnteil an den Hallenhäusern Heinrich-

Wöhler-Straße 3 und In der Meineworth 9)

Individualität bezeugen.

Die Haupthäuser befinden sich durchweg am

Ende des Wirtschaftshofes und werden häufig

durch einen flachen, frontal oder seitlich in den

Wirtschaftsteil einmündenden Stall- oder Re-

misentrakt erweitert, der in seiner Lage bereits

das Grundgerüst für einen Dreiseithof legt (In

der Meineworth 9A; Heinrich-Wöhler Str. 1:

Stall um 1920; Nr. 3: Stall um 1910/20; Nr. 10);

typische Details dieser kombinierten Stall-

Remisenbauten sind das Drempelgeschoss

Großburgwedel, Dammstraße 11, Wohnwirtschaftsgebäude, Blick von Osten

Großburgwedel, Dammstraße 7, Wohnwirtschaftsgebäude, im Kern „1570"

175

Ständerbauweise durchgezimmerten Wohnteil.

Das im Jahr „1570 neu erbuwet[e]” (Bauin-

schrift) Hallenhaus wurde durch moderne

Umbauten vornehmlich im Wohnteil leider stark

gestört.

Fast dreihundert Jahre später entstanden die

massiven An- und Vorbauten am Haupthaus

der Hofstelle Nr. 16, dessen in Fachwerk aus-

geführtes Kammerfach vielleicht noch in das

frühe 19.Jh. zurückdatiert. Erst 1863 erhielt es

den massiven Wirtschaftstrakt in Ziegelbau-

weise vorgelegt und vermutlich wenig später

den kleinen Anbau (Stall?) am Kammerfach

angefügt.

Die zwei sich westlich der Dammstraße ent-

langziehenden Parallelstraßen der heutigen

Heinrich-Wöhler-Straße und der Straße In der

Meineworth bilden das Rückgrat der Meine-

worthvorstadt, die die Kurhannoversche

Landesaufnahme (1780/81) als Quartier mit

verwinkelten Straßenzügen und dichter Bebau-

ung verzeichnete, während die Königl.-Preu-

ßische Landesaufnahme (1896/98) bereits die

gerade und breit angelegten Parallelstraßen

kartierte. Nach dem verheerenden Stadtbrand

1828, der insgesamt 28 Wohnhäuser, drei

Schmieden und fünf Backhäuser allein in der

Meineworthvorstadt vernichtete, führte man

das überkommene Straßensystem ein, das

durch gerade Fluchten nicht nur das Übersprin-

gen des Feuers erschwerte, sondern auch die

rasche Zufahrt zu den Gehöften und der Stadt

erleichterte.

Heute dient die Meineworth als Hauptverkehrs-

achse Großburgwedels - dementsprechend

baulich beeinträchtigt zeigen sich etliche der

anliegenden Bauten, während die parallele,

noch alt gepflasterte Heinrich-Wöhler-Straße

ihren Charakter als Dorfgasse weitestgehend

bewahrte.

Das Jahr des Wiederaufbaus 1828 findet sich

daher an fast jedem der historischen Gehöfte

der Vorstadt, die man auf gleichmäßig zuge-

schnittene, breite Hofparzellen verwies.

Homogen präsentiert sich die Konstruktion der

Haupthäuser, breit lagernde, durch geschoss-

hohe Schrägstreben rhythmisierte Vierständer-

hallenhäuser unter Halbwalmdächern (In der

Meineworth Nrn. 5, 7, 9, 11, 23; Heinrich-

Wöhler-Str. Nrn. 1, 3, 5, 6: „1853”, 8, 9, 10,

13), die allein durch die beliebige Stellung ihrer

Nebengebäude oder aber besondere Baude-

tails (vgl. den zweigeschossigen, quer gesetz-

ten Wohnteil an den Hallenhäusern Heinrich-

Wöhler-Straße 3 und In der Meineworth 9)

Individualität bezeugen.

Die Haupthäuser befinden sich durchweg am

Ende des Wirtschaftshofes und werden häufig

durch einen flachen, frontal oder seitlich in den

Wirtschaftsteil einmündenden Stall- oder Re-

misentrakt erweitert, der in seiner Lage bereits

das Grundgerüst für einen Dreiseithof legt (In

der Meineworth 9A; Heinrich-Wöhler Str. 1:

Stall um 1920; Nr. 3: Stall um 1910/20; Nr. 10);

typische Details dieser kombinierten Stall-

Remisenbauten sind das Drempelgeschoss

Großburgwedel, Dammstraße 11, Wohnwirtschaftsgebäude, Blick von Osten

Großburgwedel, Dammstraße 7, Wohnwirtschaftsgebäude, im Kern „1570"

175