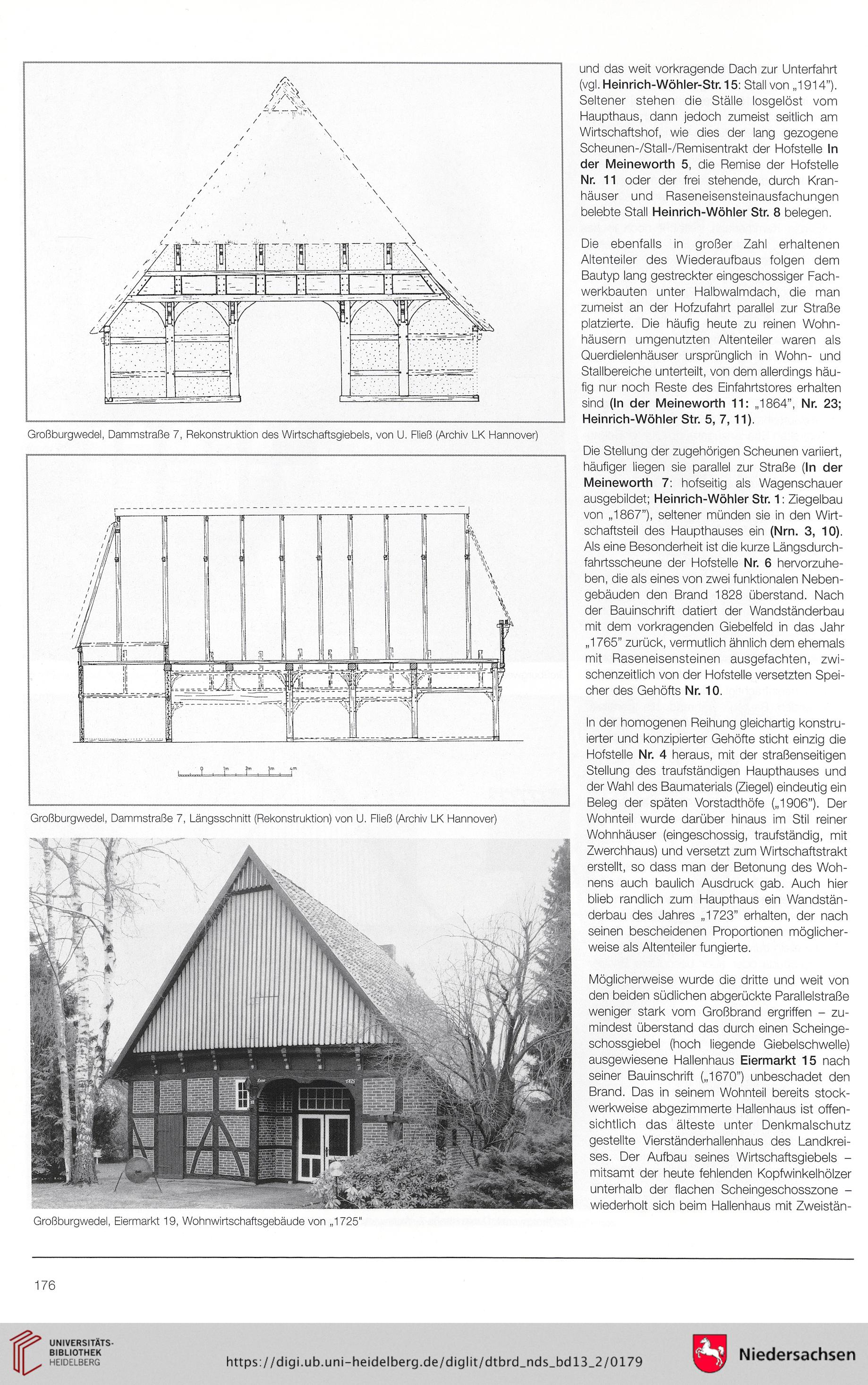

Großburgwedel, Dammstraße 7, Rekonstruktion des Wirtschaftsgiebels, von U. Fließ (Archiv LK Hannover)

Großburgwedel, Dammstraße 7, Längsschnitt (Rekonstruktion) von U. Fließ (Archiv LK Hannover)

und das weit vorkragende Dach zur Unterfahrt

(vgl. Heinrich-Wöhler-Str. 15: Stall von „1914”).

Seltener stehen die Ställe losgelöst vom

Haupthaus, dann jedoch zumeist seitlich am

Wirtschaftshof, wie dies der lang gezogene

Scheunen-/Stall-/Remisentrakt der Hofstelle In

der Meineworth 5, die Remise der Hofstelle

Nr. 11 oder der frei stehende, durch Kran-

häuser und Raseneisensteinausfachungen

belebte Stall Heinrich-Wöhler Str. 8 belegen.

Die ebenfalls in großer Zahl erhaltenen

Altenteiler des Wiederaufbaus folgen dem

Bautyp lang gestreckter eingeschossiger Fach-

werkbauten unter Halbwalmdach, die man

zumeist an der Hofzufahrt parallel zur Straße

platzierte. Die häufig heute zu reinen Wohn-

häusern umgenutzten Altenteiler waren als

Querdielenhäuser ursprünglich in Wohn- und

Stallbereiche unterteilt, von dem allerdings häu-

fig nur noch Reste des Einfahrtstores erhalten

sind (In der Meineworth 11: „1864”, Nr. 23;

Heinrich-Wöhler Str. 5, 7,11).

Die Stellung der zugehörigen Scheunen variiert,

häufiger liegen sie parallel zur Straße (In der

Meineworth 7: hofseitig als Wagenschauer

ausgebildet; Heinrich-Wöhler Str. 1: Ziegelbau

von „1867”), seltener münden sie in den Wirt-

schaftsteil des Haupthauses ein (Nrn. 3, 10).

Als eine Besonderheit ist die kurze Längsdurch-

fahrtsscheune der Hofstelle Nr. 6 hervorzuhe-

ben, die als eines von zwei funktionalen Neben-

gebäuden den Brand 1828 Überstand. Nach

der Bauinschrift datiert der Wandständerbau

mit dem vorkragenden Giebelfeld in das Jahr

„1765” zurück, vermutlich ähnlich dem ehemals

mit Raseneisensteinen ausgefachten, zwi-

schenzeitlich von der Hofstelle versetzten Spei-

cher des Gehöfts Nr. 10.

In der homogenen Reihung gleichartig konstru-

ierter und konzipierter Gehöfte sticht einzig die

Hofstelle Nr. 4 heraus, mit der straßenseitigen

Stellung des traufständigen Haupthauses und

der Wahl des Baumaterials (Ziegel) eindeutig ein

Beleg der späten Vorstadthöfe („1906”). Der

Wohnteil wurde darüber hinaus im Stil reiner

Wohnhäuser (eingeschossig, traufständig, mit

Zwerchhaus) und versetzt zum Wirtschaftstrakt

erstellt, so dass man der Betonung des Woh-

nens auch baulich Ausdruck gab. Auch hier

blieb randlich zum Haupthaus ein Wandstän-

derbau des Jahres „1723” erhalten, der nach

seinen bescheidenen Proportionen möglicher-

weise als Altenteiler fungierte.

Möglicherweise wurde die dritte und weit von

den beiden südlichen abgerückte Parallelstraße

weniger stark vom Großbrand ergriffen - zu-

mindest überstand das durch einen Scheinge-

schossgiebel (hoch liegende Giebelschwelle)

ausgewiesene Hallenhaus Eiermarkt 15 nach

seiner Bauinschrift („1670") unbeschadet den

Brand. Das in seinem Wohnteil bereits stock-

werkweise abgezimmerte Hallenhaus ist offen-

sichtlich das älteste unter Denkmalschutz

gestellte Vierständerhallenhaus des Landkrei-

ses. Der Aufbau seines Wirtschaftsgiebels -

mitsamt der heute fehlenden Kopfwinkelhölzer

unterhalb der flachen Scheingeschosszone -

wiederholt sich beim Hallenhaus mit Zweistän-

Großburgwedel, Eiermarkt 19, Wohnwirtschaftsgebäude von „1725"

176