Ahlten, Königl. Preuss. Landes-Aufnahme 1896, Ausschnitt (Landesvermessung und Geobasisinformation

lei verlaufende Autobahn A 7 markiert. Die be-

schriebene Verkehrssituation dominiert heute

die Ortslage und verunklärt, dass die nähere

Umgebung das Kirchroder Hügelland der

Braunschweig-Hildesheimer Lössbörde und

der Wietzegraben im Westen einnehmen.

Gute Ackerböden sicherten dem 1226 im

Lehensregister des Ludwig von Meinersen erst-

erwähnten Rodungsdorf somit sein Auskom-

men, das zusammen mit Lehrte und zwölf wei-

teren Dörfern zu den „Großen Freien” gehörte,

eine Gemeinschaft abgabenfreier Dörfer, die

auch über Grundbesitz, Handel, Jagd und

Waffenbesitz relativ frei verfügte. 1248 mit die-

sen an die Welfen verkauft, wurde es bald wie-

der an das Hildesheimer Bistum rückverpfändet

(Nennung 1305 als „Alethen” im Höferegister

des Domkapitels Hildesheim), wo es bis zur

erneuten Übernahme durch die Welfen um

1406 verblieb (seitdem Vogtei Ilten). Die frühe

Nennung der in Ahlten erbberechtigten Herren

von Alten (1351 erwähnt) spiegelt wohl die

Bedeutung wider, die Ahlten damals besaß.

Seit 1580 bereicherte das Gut Ahlten die

Ortsgeschichte, in diesem Jahr von Stats

Schlüter, dem späteren Amtsvogt von Ilten,

Niedersachsen)

begründet und nach dem Bau des ersten

Gutshauses 1593 von Herzog Ernst II. von

Lüneburg mit adligen Freiheiten ausgestattet -

ein Umstand, der Ahlten vorübergehend (wohl

bis 1611) zur verwaltungstechnischen Mitte der

landesherrlichen Amtsvogtei Ilten werden ließ.

1585 bereits mit 61 Höfen erfasst (1564: 11

„acherlude”, 19 „halfspenner”, 20 „kothers”),

zählte Ahlten 1675 schließlich neben 51

Kothöfen einen Adelssitz, zwei geistliche

Meierhöfe und drei Gutsherren-Vollmeierhöfe

(1697 und 1780: 62 Höfe).

Verheerende Brände legten den Ort immer wie-

der in Schutt und Asche, unter anderem im

Jahr 1726 und letztmalig 1822, wo das Feuer

Mensch und Tier das Leben kostete und allein

42 Gebäude vernichtete. Bis 1874 auf 171

Haushaltungen (1895: 203 Haushalte) ange-

stiegen, fasste die moderne Industrialisierung

im bäuerlichen Ahlten jedoch nur verhalten Fuß;

zu den ältesten Niederlassungen dieser Art

gehörte die Brauerei am Ortsausgang nach

Höver (1876). Dennoch zogen die Lehrter Ze-

mentfabrik oder der Ausbau des Lehrter

Rangierbahnhofes Arbeiter in das Dorf, das sich

im frühen 20.Jh. immer stärker in nördliche

Richtung zur Bahntrasse vergrößerte. Seit 1974

ist Ahlten Ortsteil der Stadt Lehrte.

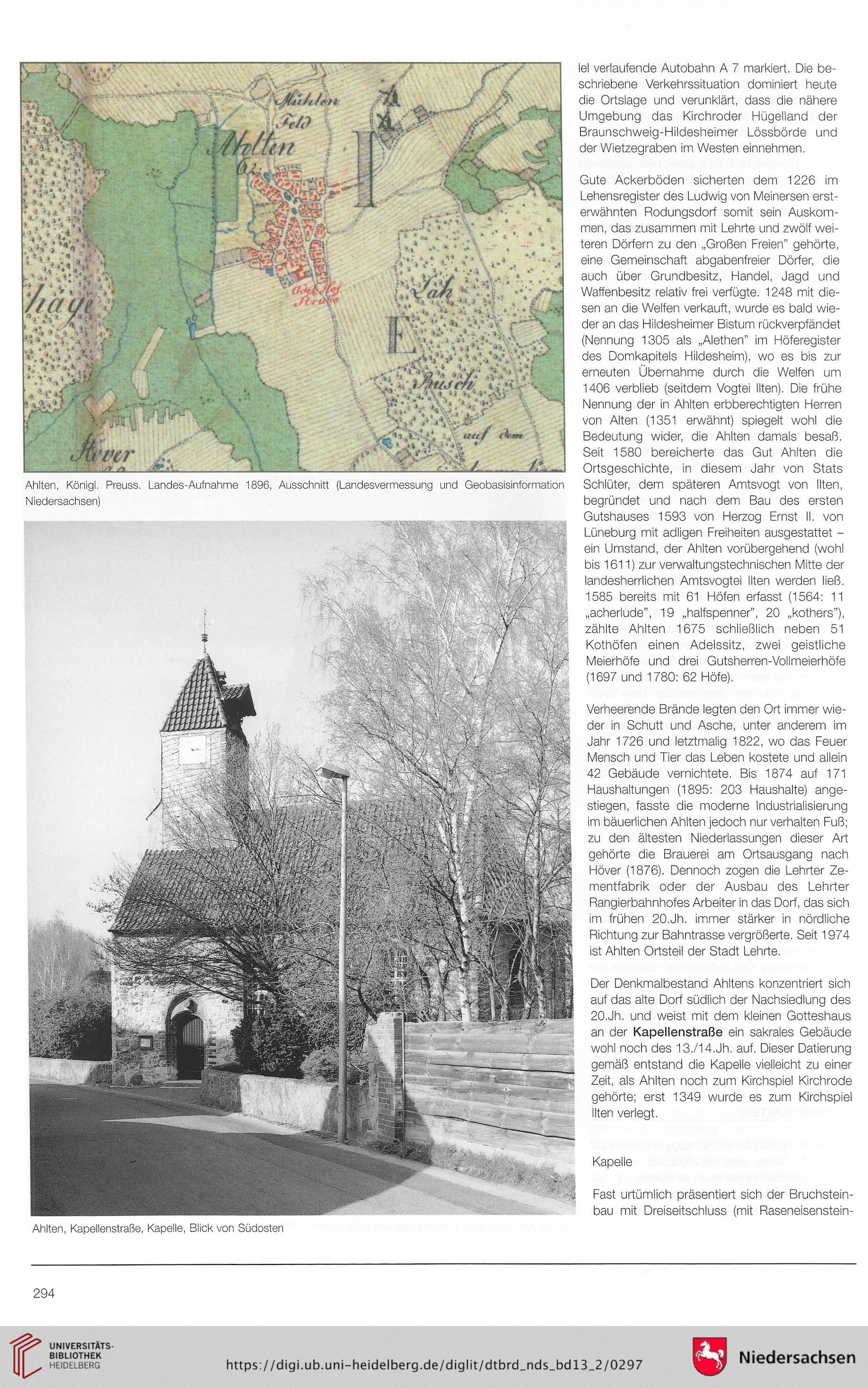

Der Denkmalbestand Ahltens konzentriert sich

auf das alte Dorf südlich der Nachsiedlung des

20.Jh. und weist mit dem kleinen Gotteshaus

an der Kapellenstraße ein sakrales Gebäude

wohl noch des 13./14.Jh. auf. Dieser Datierung

gemäß entstand die Kapelle vielleicht zu einer

Zeit, als Ahlten noch zum Kirchspiel Kirchrode

gehörte; erst 1349 wurde es zum Kirchspiel

Ilten verlegt.

Kapelle

Fast urtümlich präsentiert sich der Bruchstein-

bau mit Dreiseitschluss (mit Raseneisenstein-

Ahlten, Kapellenstraße, Kapelle, Blick von Südosten

294

lei verlaufende Autobahn A 7 markiert. Die be-

schriebene Verkehrssituation dominiert heute

die Ortslage und verunklärt, dass die nähere

Umgebung das Kirchroder Hügelland der

Braunschweig-Hildesheimer Lössbörde und

der Wietzegraben im Westen einnehmen.

Gute Ackerböden sicherten dem 1226 im

Lehensregister des Ludwig von Meinersen erst-

erwähnten Rodungsdorf somit sein Auskom-

men, das zusammen mit Lehrte und zwölf wei-

teren Dörfern zu den „Großen Freien” gehörte,

eine Gemeinschaft abgabenfreier Dörfer, die

auch über Grundbesitz, Handel, Jagd und

Waffenbesitz relativ frei verfügte. 1248 mit die-

sen an die Welfen verkauft, wurde es bald wie-

der an das Hildesheimer Bistum rückverpfändet

(Nennung 1305 als „Alethen” im Höferegister

des Domkapitels Hildesheim), wo es bis zur

erneuten Übernahme durch die Welfen um

1406 verblieb (seitdem Vogtei Ilten). Die frühe

Nennung der in Ahlten erbberechtigten Herren

von Alten (1351 erwähnt) spiegelt wohl die

Bedeutung wider, die Ahlten damals besaß.

Seit 1580 bereicherte das Gut Ahlten die

Ortsgeschichte, in diesem Jahr von Stats

Schlüter, dem späteren Amtsvogt von Ilten,

Niedersachsen)

begründet und nach dem Bau des ersten

Gutshauses 1593 von Herzog Ernst II. von

Lüneburg mit adligen Freiheiten ausgestattet -

ein Umstand, der Ahlten vorübergehend (wohl

bis 1611) zur verwaltungstechnischen Mitte der

landesherrlichen Amtsvogtei Ilten werden ließ.

1585 bereits mit 61 Höfen erfasst (1564: 11

„acherlude”, 19 „halfspenner”, 20 „kothers”),

zählte Ahlten 1675 schließlich neben 51

Kothöfen einen Adelssitz, zwei geistliche

Meierhöfe und drei Gutsherren-Vollmeierhöfe

(1697 und 1780: 62 Höfe).

Verheerende Brände legten den Ort immer wie-

der in Schutt und Asche, unter anderem im

Jahr 1726 und letztmalig 1822, wo das Feuer

Mensch und Tier das Leben kostete und allein

42 Gebäude vernichtete. Bis 1874 auf 171

Haushaltungen (1895: 203 Haushalte) ange-

stiegen, fasste die moderne Industrialisierung

im bäuerlichen Ahlten jedoch nur verhalten Fuß;

zu den ältesten Niederlassungen dieser Art

gehörte die Brauerei am Ortsausgang nach

Höver (1876). Dennoch zogen die Lehrter Ze-

mentfabrik oder der Ausbau des Lehrter

Rangierbahnhofes Arbeiter in das Dorf, das sich

im frühen 20.Jh. immer stärker in nördliche

Richtung zur Bahntrasse vergrößerte. Seit 1974

ist Ahlten Ortsteil der Stadt Lehrte.

Der Denkmalbestand Ahltens konzentriert sich

auf das alte Dorf südlich der Nachsiedlung des

20.Jh. und weist mit dem kleinen Gotteshaus

an der Kapellenstraße ein sakrales Gebäude

wohl noch des 13./14.Jh. auf. Dieser Datierung

gemäß entstand die Kapelle vielleicht zu einer

Zeit, als Ahlten noch zum Kirchspiel Kirchrode

gehörte; erst 1349 wurde es zum Kirchspiel

Ilten verlegt.

Kapelle

Fast urtümlich präsentiert sich der Bruchstein-

bau mit Dreiseitschluss (mit Raseneisenstein-

Ahlten, Kapellenstraße, Kapelle, Blick von Südosten

294