Steinwedel, Dorfstraße 9, ev. Kirche, Außenansicht von Osten, im Vordergrund Ehrenmal

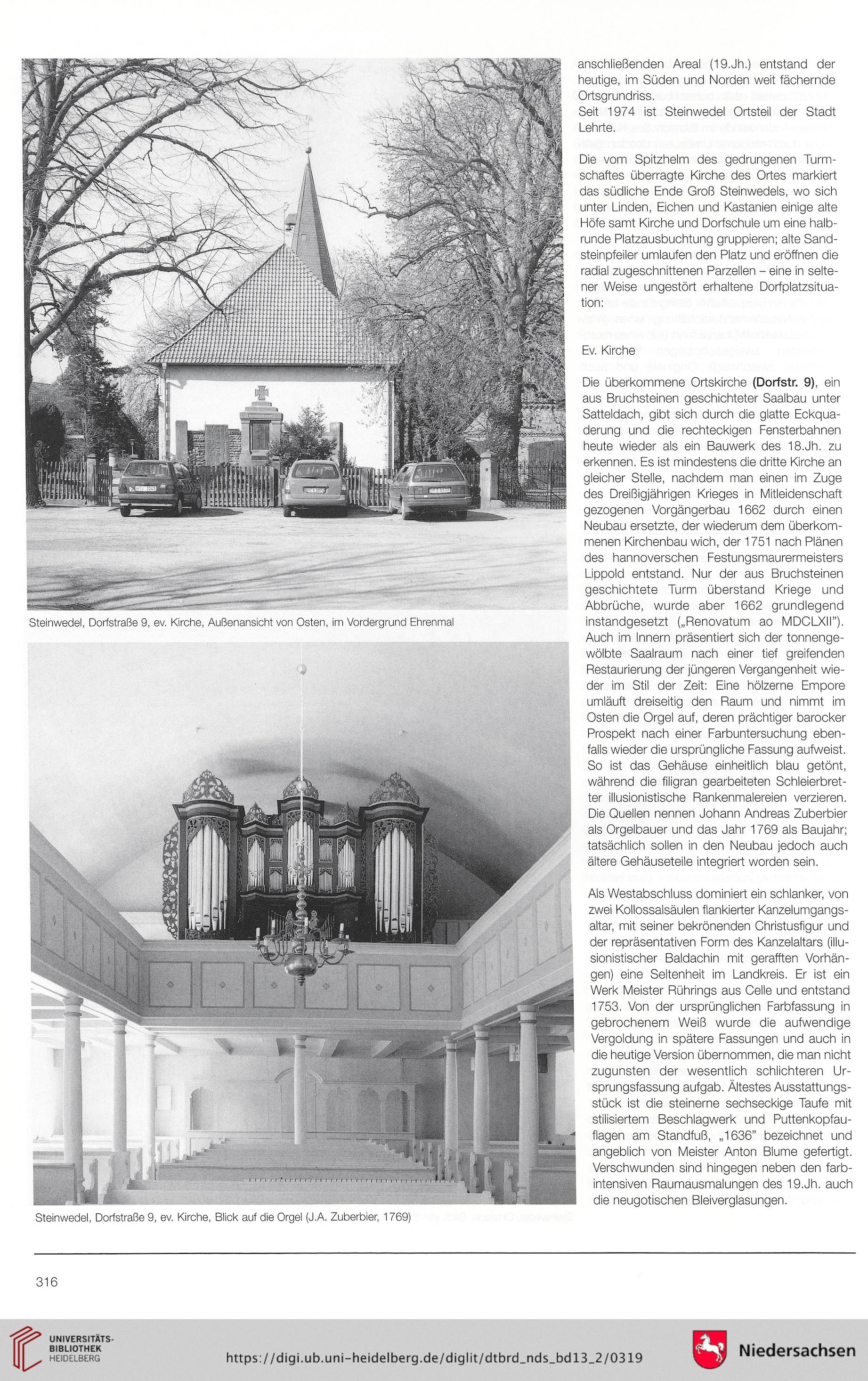

Steinwedel, Dorfstraße 9, ev. Kirche, Blick auf die Orgel (J.A. Zuberbier, 1769)

anschließenden Areal (19.Jh.) entstand der

heutige, im Süden und Norden weit fächernde

Ortsgrundriss.

Seit 1974 ist Steinwedel Ortsteil der Stadt

Lehrte.

Die vom Spitzhelm des gedrungenen Turm-

schaftes überragte Kirche des Ortes markiert

das südliche Ende Groß Steinwedels, wo sich

unter Linden, Eichen und Kastanien einige alte

Höfe samt Kirche und Dorfschule um eine halb-

runde Platzausbuchtung gruppieren; alte Sand-

steinpfeiler umlaufen den Platz und eröffnen die

radial zugeschnittenen Parzellen - eine in selte-

ner Weise ungestört erhaltene Dorfplatzsitua-

tion:

Ev. Kirche

Die überkommene Ortskirche (Dorfstr. 9), ein

aus Bruchsteinen geschichteter Saalbau unter

Satteldach, gibt sich durch die glatte Eckqua-

derung und die rechteckigen Fensterbahnen

heute wieder als ein Bauwerk des Iß.Jh. zu

erkennen. Es ist mindestens die dritte Kirche an

gleicher Stelle, nachdem man einen im Zuge

des Dreißigjährigen Krieges in Mitleidenschaft

gezogenen Vorgängerbau 1662 durch einen

Neubau ersetzte, der wiederum dem überkom-

menen Kirchenbau wich, der 1751 nach Plänen

des hannoverschen Festungsmaurermeisters

Lippold entstand. Nur der aus Bruchsteinen

geschichtete Turm Überstand Kriege und

Abbrüche, wurde aber 1662 grundlegend

instandgesetzt („Renovatum ao MDCLXII”).

Auch im Innern präsentiert sich der tonnenge-

wölbte Saalraum nach einer tief greifenden

Restaurierung der jüngeren Vergangenheit wie-

der im Stil der Zeit: Eine hölzerne Empore

umläuft dreiseitig den Raum und nimmt im

Osten die Orgel auf, deren prächtiger barocker

Prospekt nach einer Farbuntersuchung eben-

falls wieder die ursprüngliche Fassung aufweist.

So ist das Gehäuse einheitlich blau getönt,

während die filigran gearbeiteten Schleierbret-

ter illusionistische Rankenmalereien verzieren.

Die Quellen nennen Johann Andreas Zuberbier

als Orgelbauer und das Jahr 1769 als Baujahr;

tatsächlich sollen in den Neubau jedoch auch

ältere Gehäuseteile integriert worden sein.

Als Westabschluss dominiert ein schlanker, von

zwei Kollossalsäulen flankierter Kanzelumgangs-

altar, mit seiner bekrönenden Christusfigur und

der repräsentativen Form des Kanzelaltars (illu-

sionistischer Baldachin mit gerafften Vorhän-

gen) eine Seltenheit im Landkreis. Er ist ein

Werk Meister Rührings aus Celle und entstand

1753. Von der ursprünglichen Farbfassung in

gebrochenem Weiß wurde die aufwendige

Vergoldung in spätere Fassungen und auch in

die heutige Version übernommen, die man nicht

zugunsten der wesentlich schlichteren Ur-

sprungsfassung aufgab. Ältestes Ausstattungs-

stück ist die steinerne sechseckige Taufe mit

stilisiertem Beschlagwerk und Puttenkopfau-

flagen am Standfuß, „1636” bezeichnet und

angeblich von Meister Anton Blume gefertigt.

Verschwunden sind hingegen neben den farb-

intensiven Raumausmalungen des 19.Jh. auch

die neugotischen Bleiverglasungen.

316