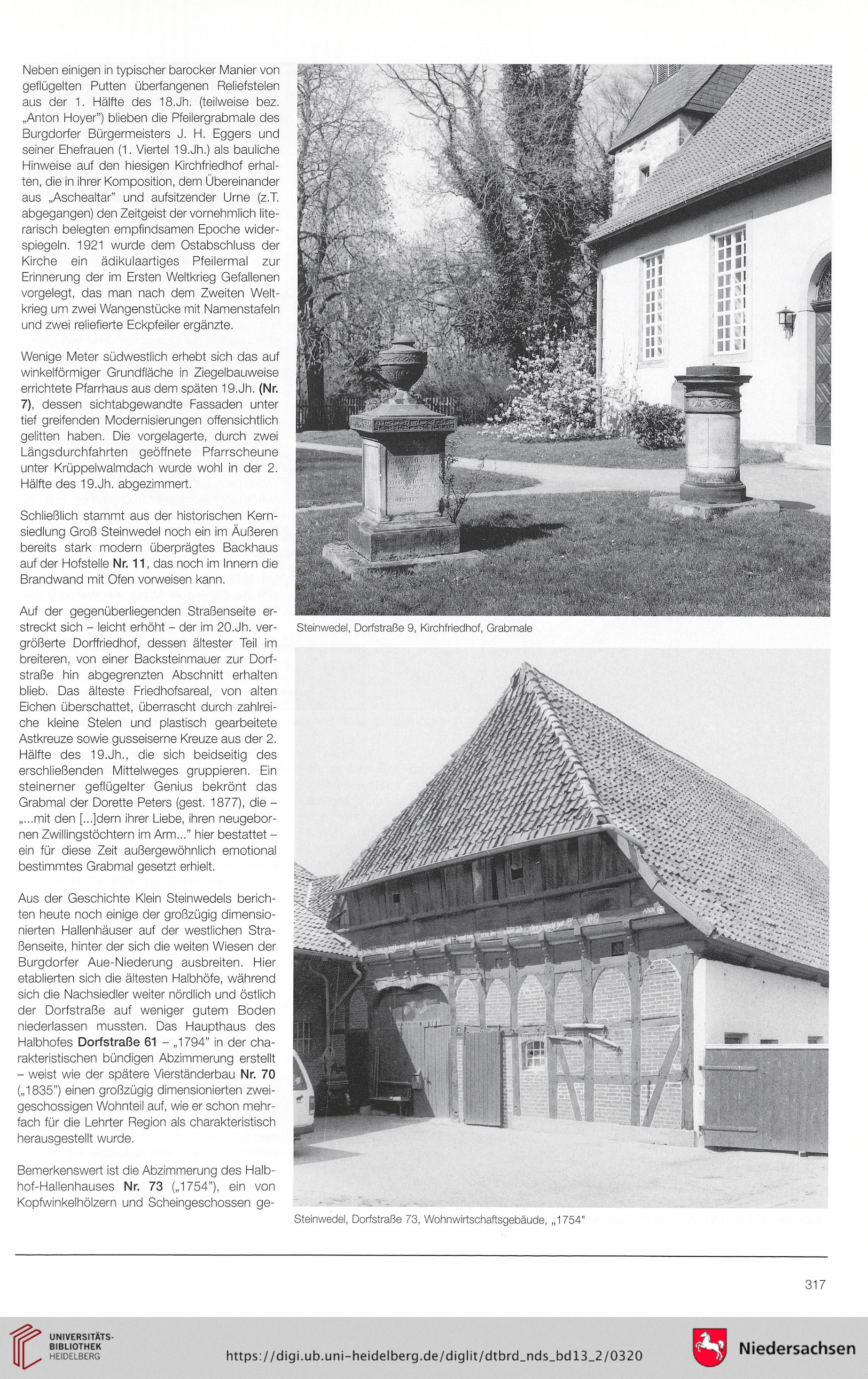

Neben einigen in typischer barocker Manier von

geflügelten Putten überfangenen Reliefstelen

aus der 1. Hälfte des 18.Jh. (teilweise bez.

„Anton Hoyer”) blieben die Pfeilergrabmale des

Burgdorfer Bürgermeisters J. H. Eggers und

seiner Ehefrauen (1. Viertel 19.Jh.) als bauliche

Hinweise auf den hiesigen Kirchfriedhof erhal-

ten, die in ihrer Komposition, dem Übereinander

aus „Aschealtar” und aufsitzender Urne (z.T.

abgegangen) den Zeitgeist der vornehmlich lite-

rarisch belegten empfindsamen Epoche wider-

spiegeln. 1921 wurde dem Ostabschluss der

Kirche ein ädikulaartiges Pfeilermai zur

Erinnerung der im Ersten Weltkrieg Gefallenen

vorgelegt, das man nach dem Zweiten Welt-

krieg um zwei Wangenstücke mit Namenstafeln

und zwei reliefierte Eckpfeiler ergänzte.

Wenige Meter südwestlich erhebt sich das auf

winkelförmiger Grundfläche in Ziegelbauweise

errichtete Pfarrhaus aus dem späten 19.Jh. (Nr.

7), dessen sichtabgewandte Fassaden unter

tief greifenden Modernisierungen offensichtlich

gelitten haben. Die vorgelagerte, durch zwei

Längsdurchfahrten geöffnete Pfarrscheune

unter Krüppelwalmdach wurde wohl in der 2.

Hälfte des 19.Jh. abgezimmert.

Schließlich stammt aus der historischen Kern-

siedlung Groß Steinwedel noch ein im Äußeren

bereits stark modern überprägtes Backhaus

auf der Hofstelle Nr. 11, das noch im Innern die

Brandwand mit Ofen vorweisen kann.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite er-

streckt sich - leicht erhöht - der im 20.Jh. ver-

größerte Dorffriedhof, dessen ältester Teil im

breiteren, von einer Backsteinmauer zur Dorf-

straße hin abgegrenzten Abschnitt erhalten

blieb. Das älteste Friedhofsareal, von alten

Eichen überschattet, überrascht durch zahlrei-

che kleine Stelen und plastisch gearbeitete

Astkreuze sowie gusseiserne Kreuze aus der 2.

Hälfte des 19.Jh., die sich beidseitig des

erschließenden Mittelweges gruppieren. Ein

steinerner geflügelter Genius bekrönt das

Grabmal der Dorette Peters (gest. 1877), die -

mit den [,..]dern ihrer Liebe, ihren neugebor-

nen Zwillingstöchtern im Arm...” hier bestattet -

ein für diese Zeit außergewöhnlich emotional

bestimmtes Grabmal gesetzt erhielt.

Aus der Geschichte Klein Steinwedels berich-

ten heute noch einige der großzügig dimensio-

nierten Hallenhäuser auf der westlichen Stra-

ßenseite, hinter der sich die weiten Wiesen der

Burgdorfer Aue-Niederung ausbreiten. Hier

etablierten sich die ältesten Halbhöfe, während

sich die Nachsiedler weiter nördlich und östlich

der Dorfstraße auf weniger gutem Boden

niederlassen mussten. Das Haupthaus des

Halbhofes Dorfstraße 61 - „1794” in der cha-

rakteristischen bündigen Abzimmerung erstellt

- weist wie der spätere Vierständerbau Nr. 70

(„1835”) einen großzügig dimensionierten zwei-

geschossigen Wohnteil auf, wie er schon mehr-

fach für die Lehrter Region als charakteristisch

herausgestellt wurde.

Bemerkenswert ist die Abzimmerung des Halb-

hof-Hallenhauses Nr. 73 („1754”), ein von

Kopfwinkelhölzern und Scheingeschossen ge-

Steinwedel, Dorfstraße 9, Kirchfriedhof, Grabmale

Steinwedel, Dorfstraße 73, Wohnwirtschaftsgebäude, „1754"

317

geflügelten Putten überfangenen Reliefstelen

aus der 1. Hälfte des 18.Jh. (teilweise bez.

„Anton Hoyer”) blieben die Pfeilergrabmale des

Burgdorfer Bürgermeisters J. H. Eggers und

seiner Ehefrauen (1. Viertel 19.Jh.) als bauliche

Hinweise auf den hiesigen Kirchfriedhof erhal-

ten, die in ihrer Komposition, dem Übereinander

aus „Aschealtar” und aufsitzender Urne (z.T.

abgegangen) den Zeitgeist der vornehmlich lite-

rarisch belegten empfindsamen Epoche wider-

spiegeln. 1921 wurde dem Ostabschluss der

Kirche ein ädikulaartiges Pfeilermai zur

Erinnerung der im Ersten Weltkrieg Gefallenen

vorgelegt, das man nach dem Zweiten Welt-

krieg um zwei Wangenstücke mit Namenstafeln

und zwei reliefierte Eckpfeiler ergänzte.

Wenige Meter südwestlich erhebt sich das auf

winkelförmiger Grundfläche in Ziegelbauweise

errichtete Pfarrhaus aus dem späten 19.Jh. (Nr.

7), dessen sichtabgewandte Fassaden unter

tief greifenden Modernisierungen offensichtlich

gelitten haben. Die vorgelagerte, durch zwei

Längsdurchfahrten geöffnete Pfarrscheune

unter Krüppelwalmdach wurde wohl in der 2.

Hälfte des 19.Jh. abgezimmert.

Schließlich stammt aus der historischen Kern-

siedlung Groß Steinwedel noch ein im Äußeren

bereits stark modern überprägtes Backhaus

auf der Hofstelle Nr. 11, das noch im Innern die

Brandwand mit Ofen vorweisen kann.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite er-

streckt sich - leicht erhöht - der im 20.Jh. ver-

größerte Dorffriedhof, dessen ältester Teil im

breiteren, von einer Backsteinmauer zur Dorf-

straße hin abgegrenzten Abschnitt erhalten

blieb. Das älteste Friedhofsareal, von alten

Eichen überschattet, überrascht durch zahlrei-

che kleine Stelen und plastisch gearbeitete

Astkreuze sowie gusseiserne Kreuze aus der 2.

Hälfte des 19.Jh., die sich beidseitig des

erschließenden Mittelweges gruppieren. Ein

steinerner geflügelter Genius bekrönt das

Grabmal der Dorette Peters (gest. 1877), die -

mit den [,..]dern ihrer Liebe, ihren neugebor-

nen Zwillingstöchtern im Arm...” hier bestattet -

ein für diese Zeit außergewöhnlich emotional

bestimmtes Grabmal gesetzt erhielt.

Aus der Geschichte Klein Steinwedels berich-

ten heute noch einige der großzügig dimensio-

nierten Hallenhäuser auf der westlichen Stra-

ßenseite, hinter der sich die weiten Wiesen der

Burgdorfer Aue-Niederung ausbreiten. Hier

etablierten sich die ältesten Halbhöfe, während

sich die Nachsiedler weiter nördlich und östlich

der Dorfstraße auf weniger gutem Boden

niederlassen mussten. Das Haupthaus des

Halbhofes Dorfstraße 61 - „1794” in der cha-

rakteristischen bündigen Abzimmerung erstellt

- weist wie der spätere Vierständerbau Nr. 70

(„1835”) einen großzügig dimensionierten zwei-

geschossigen Wohnteil auf, wie er schon mehr-

fach für die Lehrter Region als charakteristisch

herausgestellt wurde.

Bemerkenswert ist die Abzimmerung des Halb-

hof-Hallenhauses Nr. 73 („1754”), ein von

Kopfwinkelhölzern und Scheingeschossen ge-

Steinwedel, Dorfstraße 9, Kirchfriedhof, Grabmale

Steinwedel, Dorfstraße 73, Wohnwirtschaftsgebäude, „1754"

317