tet worden war. Das jedoch nicht nur mit die-

sen, sondern auch vom Bischof zu Minden, den

Herzögen zu Braunschweig-Lüneburg u.v.a.

mehr mit Schenkungen bedachte Kloster

besaß zahlreiche Höfe, weite Ländereien, allein

vier Mühlen, Zollrechte in Wunstorf und u.a.

auch die Zehnten aus achtzehn Ortschaften, so

dass sein wirtschaftlicher Wohlstand zunächst

als gesichert galt. Den Höhepunkt dieser

Entwicklung markierte das 14.Jh., danach ging

der Besitz des Klosters und wohl auch die

Bedeutung des Dorfes entsprechend zurück.

Der Dreißigjährige Krieg brach in verheerenden

Ausmaßen über Dorf und Stift herein, dessen

Bewohner zwischenzeitlich in Hannover Schutz

suchen mussten. Doch bereits 1771 wurde

Mariensee auf der Kurhannoverschen Landes-

aufnahme wieder mit zwanzig Feuerstellen kar-

tiert, die sich sämtlich nordwestlich des Klos-

ters konzentrierten.

Lage und Struktur der Ortschaft orientierten

sich seit jeher an den naturräumlichen Bege-

benheiten der Leinemasch, die an dieser Stelle

den in einem weiten Bogen verlaufenden Hage-

ner Bach durchkreuzt. In seiner Schleife ent-

standen zunächst das Kloster mitsamt dem

Haufendorf, aber auch sämtliche Erweiterungen

des 19. und 20.Jh., die den Bachbogen nur an

einer einzigen Stelle im Südwesten der Ort-

schaft, vornehmlich entlang der ländlichen

Straße Alt Mariensee, übergreifen.

Kloster Mariensee

Das heutige Kloster Mariensee (Höltystr. 1)

geht auf eine Stiftung des Wölpener Grafen

Bernhard II. (gest. 1221) zurück, der auf einem

seiner Eigengüter, dem Hofgut Catenhusen,

den Grundstein eines Maria geweihten Klosters

legen ließ. Sein genaues Gründungsjahr ist

unbekannt; erst 1207 wird das Nonnenkloster

erstmals schriftlich belegt. Um 1215 erfuhr es

eine räumliche Vereinigung mit einem als

Vorenhagen benannten Kloster, bevor es um

1231 die Zisterzienserregel annahm; eine recht-

liche Bindung an den Orden ist bislang nicht

nachzuweisen. Kurz darauf wird mit dem Bau

der dreijochigen Backsteinhallenkirche begon-

nen worden sein, deren westliches Joch erst im

beginnenden 14.Jh., vermutlich nach 1312

(datierte Ablassurkunde), angefügt wurde. Die

bauliche Erweiterung der ganz im Stil der

Bettelorden turmlos errichteten, nur durch fla-

che Strebepfeiler und einen umlaufenden

Rundbogenfries gestalteten Hallenkirche (nur

Dachreiter) spiegelt der Wechsel der lanzettför-

migen Fenster im Polygonalchor und Langhaus

zur gekuppelten Drillingsstaffel im West-

abschnitt. Nachdem das mittelalterliche, 1542

in ein evangelisches Damenstift umgewandelte

Nonnenkloster im Dreißigjährigen Krieg starke

Beschädigungen hinnehmen musste, schritt

man 1726 zum Neubau des Konvents, der als

geschlossene Vierflügelanlage um einen quad-

ratischen Innenhof den älteren Kirchenbau im

Norden mit einbezog. Damals wurde auch die

gotische Sakristei abgebrochen und einige

bauliche Veränderungen im Innern der Kirche

vorgenommen, die noch heute die Gestalt des

Innenraums bestimmen: Dazu gehört u.a. die

Schließung des Westfensters sowie einiger

Lanzettfenster in den Mitteljochen der Süd- und

Nordwand, so dass der geschlossene Raum-

oo

i /ö 'L

!.

1 i

o

1—1

o

o

0)0

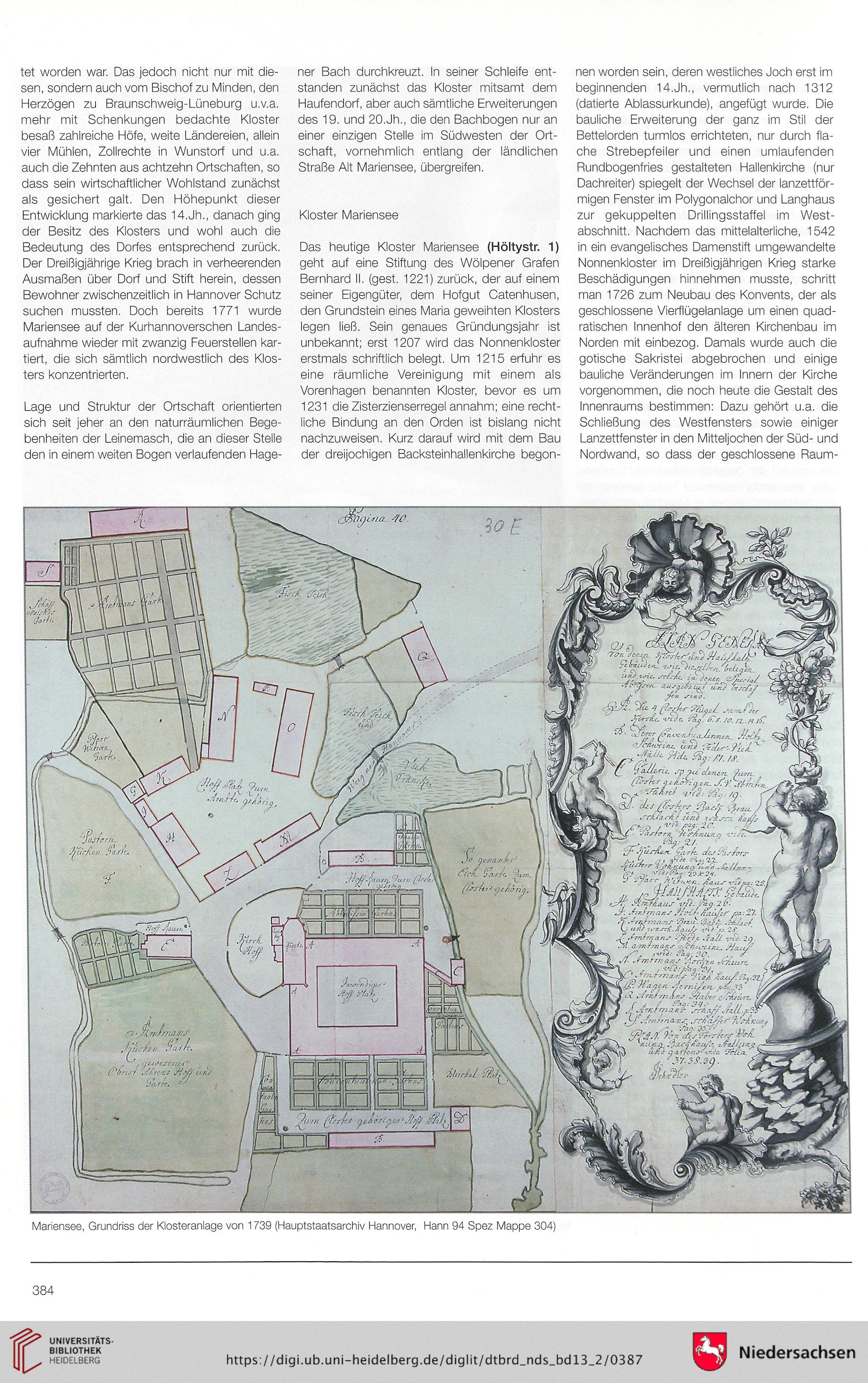

Mariensee, Grundriss der Klosteranlage von 1739 (Hauptstaatsarchiv Hannover, Hann 94 Spez Mappe 304)

384

sen, sondern auch vom Bischof zu Minden, den

Herzögen zu Braunschweig-Lüneburg u.v.a.

mehr mit Schenkungen bedachte Kloster

besaß zahlreiche Höfe, weite Ländereien, allein

vier Mühlen, Zollrechte in Wunstorf und u.a.

auch die Zehnten aus achtzehn Ortschaften, so

dass sein wirtschaftlicher Wohlstand zunächst

als gesichert galt. Den Höhepunkt dieser

Entwicklung markierte das 14.Jh., danach ging

der Besitz des Klosters und wohl auch die

Bedeutung des Dorfes entsprechend zurück.

Der Dreißigjährige Krieg brach in verheerenden

Ausmaßen über Dorf und Stift herein, dessen

Bewohner zwischenzeitlich in Hannover Schutz

suchen mussten. Doch bereits 1771 wurde

Mariensee auf der Kurhannoverschen Landes-

aufnahme wieder mit zwanzig Feuerstellen kar-

tiert, die sich sämtlich nordwestlich des Klos-

ters konzentrierten.

Lage und Struktur der Ortschaft orientierten

sich seit jeher an den naturräumlichen Bege-

benheiten der Leinemasch, die an dieser Stelle

den in einem weiten Bogen verlaufenden Hage-

ner Bach durchkreuzt. In seiner Schleife ent-

standen zunächst das Kloster mitsamt dem

Haufendorf, aber auch sämtliche Erweiterungen

des 19. und 20.Jh., die den Bachbogen nur an

einer einzigen Stelle im Südwesten der Ort-

schaft, vornehmlich entlang der ländlichen

Straße Alt Mariensee, übergreifen.

Kloster Mariensee

Das heutige Kloster Mariensee (Höltystr. 1)

geht auf eine Stiftung des Wölpener Grafen

Bernhard II. (gest. 1221) zurück, der auf einem

seiner Eigengüter, dem Hofgut Catenhusen,

den Grundstein eines Maria geweihten Klosters

legen ließ. Sein genaues Gründungsjahr ist

unbekannt; erst 1207 wird das Nonnenkloster

erstmals schriftlich belegt. Um 1215 erfuhr es

eine räumliche Vereinigung mit einem als

Vorenhagen benannten Kloster, bevor es um

1231 die Zisterzienserregel annahm; eine recht-

liche Bindung an den Orden ist bislang nicht

nachzuweisen. Kurz darauf wird mit dem Bau

der dreijochigen Backsteinhallenkirche begon-

nen worden sein, deren westliches Joch erst im

beginnenden 14.Jh., vermutlich nach 1312

(datierte Ablassurkunde), angefügt wurde. Die

bauliche Erweiterung der ganz im Stil der

Bettelorden turmlos errichteten, nur durch fla-

che Strebepfeiler und einen umlaufenden

Rundbogenfries gestalteten Hallenkirche (nur

Dachreiter) spiegelt der Wechsel der lanzettför-

migen Fenster im Polygonalchor und Langhaus

zur gekuppelten Drillingsstaffel im West-

abschnitt. Nachdem das mittelalterliche, 1542

in ein evangelisches Damenstift umgewandelte

Nonnenkloster im Dreißigjährigen Krieg starke

Beschädigungen hinnehmen musste, schritt

man 1726 zum Neubau des Konvents, der als

geschlossene Vierflügelanlage um einen quad-

ratischen Innenhof den älteren Kirchenbau im

Norden mit einbezog. Damals wurde auch die

gotische Sakristei abgebrochen und einige

bauliche Veränderungen im Innern der Kirche

vorgenommen, die noch heute die Gestalt des

Innenraums bestimmen: Dazu gehört u.a. die

Schließung des Westfensters sowie einiger

Lanzettfenster in den Mitteljochen der Süd- und

Nordwand, so dass der geschlossene Raum-

oo

i /ö 'L

!.

1 i

o

1—1

o

o

0)0

Mariensee, Grundriss der Klosteranlage von 1739 (Hauptstaatsarchiv Hannover, Hann 94 Spez Mappe 304)

384