DIE ERSTE BEFESTIGUNG DER STADT

Mitte des 13. Jh. erhielt die Stadt ihre erste

Befestigung, die wahrscheinlich bereits den

Marktbezirk, die Burg und den Nikolaibezirk

einschloß.

Die endgültige Festlegung der Stadtmauer

ergab sich Ende des 13. Jh.; sie grenzte öst-

lich der Weender Straße einen fast rechtek-

kigen und westlich der Weender Straße

einen eher halbovalen Bezirk ein. Die Mauer

lehnte sich im Westen an die „neue Leine”

an; im Norden (östlich der heutigen Großen

Mühle, Am Leinekanal 1, bis westliche

Grundstücksgrenze Obere Karspüle 41) und

Osten (von Obere Karspüle 41 bis Wenden-

straße) hatte sie einen künstlich angelegten

Wassergraben, der unter anderem vom

Goldgraben gespeist wurde; entlang der

Mauer zum alten Dorf hin fehlte der Graben;

dagegen war er im Süden (südlich von

Lange Geismar Straße 48, östlich von Kurze

Straße 6 und entlang derSüdseite der Turm-

straße) wieder vorhanden und wurde vom

Reins- und Sölenbornsgraben gefüllt.

Das Westtor - das „Innere Groner Tor” - bil-

dete an der Groner Straße die Brücke über

die Leine. Im Norden lag das „Innere Ween-

der Tor” an der Weender Straße zwischen

Jüdenstraße und Unterer Karspüle. Tore zum

alten Dorf hin standen an der Wendenstraße

östlich von Nr. 6 - das „Albanitor” - und an

der Langen Geismar Straße östlich von

Nr. 48 - das „Geismar Tor” -. Das Groner und

das Weender Tor waren Doppeltore. Außer-

dem gab es noch 2 Mauerpforten: An der

Verlängerung der Düsteren Straße fand sich

ein Durchgang zurOdilienmühle, an der heu-

tigen Prinzenstraße jener zur Stockleffs

Mühle (später Große Mühle).

Die Göttinger Bürger fürchteten vor allem

Angriffe von Osten auf die Stadt, denn die

anderen Seiten besaßen in der feuchten

Masch einen natürlichen Schutz. Sie bauten

eine ca. 4 m hohe und bis zu 1,50 m breite

Kalkbruchsteinmauer. Dazu kamen insge-

samt 15 Mauertürme, 4 Bergfriede und die

Tortürme. Zu den Türmen führten Straßen

oder Gassen, so daß sie im Verteidigungsfall

schnell erreicht werden konnten (z. B.

Düstere Straße, Nikolai-, Prinzen-, Mühlen-

straße und derfrühere Annengang - heutige

Friedrichstraße-, Wendengasse, Ritterplan);

die Turmstraße und die Mauerstraße liefen

ohne Bebauung innen an der Mauer entlang.

Diese erste Befestigung der Stadt bestand

noch im 18. Jh.. Nach dem Siebenjährigen

Krieg anläßlich der allgemeinen Entfesti-

gung (s. u.) vergab man die Türme und

Mauern zur Ausnutzung als Steinbrüche. So

sind nur noch spärliche Mauerreste zu fin-

den (z. B. an der Turmstraße, hinter Lange

Geismar Straße 48 und hinter Obere Kar-

spüle 41). Man kann allerdings besonders im

Osten und Süden an der Straßenführung

(s. o.) und am Springen der Fluchtlinien

(Lange Geismar Straße 48-49) den alten

Mauerverlauf verfolgen. Außerdem gibt die

Parzellierung Hinweise (z. B. im Bereich des

ehemaligen Grabens zwischen Theater- und

Wendenstraße, im Zwickel zwischen Lange

Geismar Straße und Kurze Straße und im

Westlich der Siedlung „Gutingi” bildete sich

im 12. Jh. in der Nähe des Leineübergangs

auf überschwemmungsfreiem Grund (man

nimmt die Überschwemmungsgrenze für

das 13. Jh. etwa bei der Pandektengasse an)

ein Straßenmarkt. Anfang des 13. Jh. erwei-

terte sich dieser Komplex zu einem Markt im

„circulus” - dem viereckigen Block zwi-

schen Kornmarkt (südliche Weender

Straße), Groner Straße, Zindelstraße und

Markt - später mit Rathaus und ab etwa 1235

mit der Johanniskirche als Mittelpunkt.

Hauptachse in den Siedlungsbereichen

Burg/Markt war die Weender Straße, auf die

vom Leineübergang die Groner- und Johan-

nisstraße zuführten. Vom „circulus” aus

erreichte man einmal über die Rote Straße

das alte Dorf - von ihr liefen Jüden- und

Burgstraße auf den Burgbereich zu -, zum

anderen ging in Verlängerung der Groner

Straße die Güldenstraße (westlicher

AbschnittderLangen GeismarStraße biszur

Mauerstraße) in die alte Dorfstraße über. Die

Hauptausfallstraße nach Süden war die

Kurze Geismar Straße.

Wegen des regelmäßigen Straßenrasters

und des gleichmäßigen Parzellierungsmu-

sters zwischen Gotmar- und Burgstraße, das

sich aber nur annäherungsweise erhalten

haben dürfte, nimmt man eine planmäßige

Gründung und Förderung der Stadt durch

die Welfen an. Bereits zwischen 1200 und

1229 wurde die Siedlung „Gudingi” mit städ-

tischen Privilegien ausgestattet. Auf sie war

der Name der älteren Ansiedlung „Gutingi”

übergegangen, aus dem sich „Göttingen”

entwickelte. Das Gebiet um die Albanikirche

hieß von da ab „Altes Geismar Dorf”.

Die rasche Entwicklung und die Enge des

Siedlungsbereichs ließen offenbarsehrbald

im Süden - geschützt durch den Reinsgra-

ben, der an der rückwärtigen Grenze der

Grundstücke an der Groner Straße entlang-

floß, und den Sölenborngraben, deretwa bei

der heutigen Turmstraße vorbeilief - eine

vorgelagerte Siedlung entstehen. Geistli-

cher Mittelpunkt dieses Bereichs, in dem

sich angeblich flämische Tuchmacher nie-

derließen, war die 1256 zum erstenmal

erwähnte Nikolaikirche.

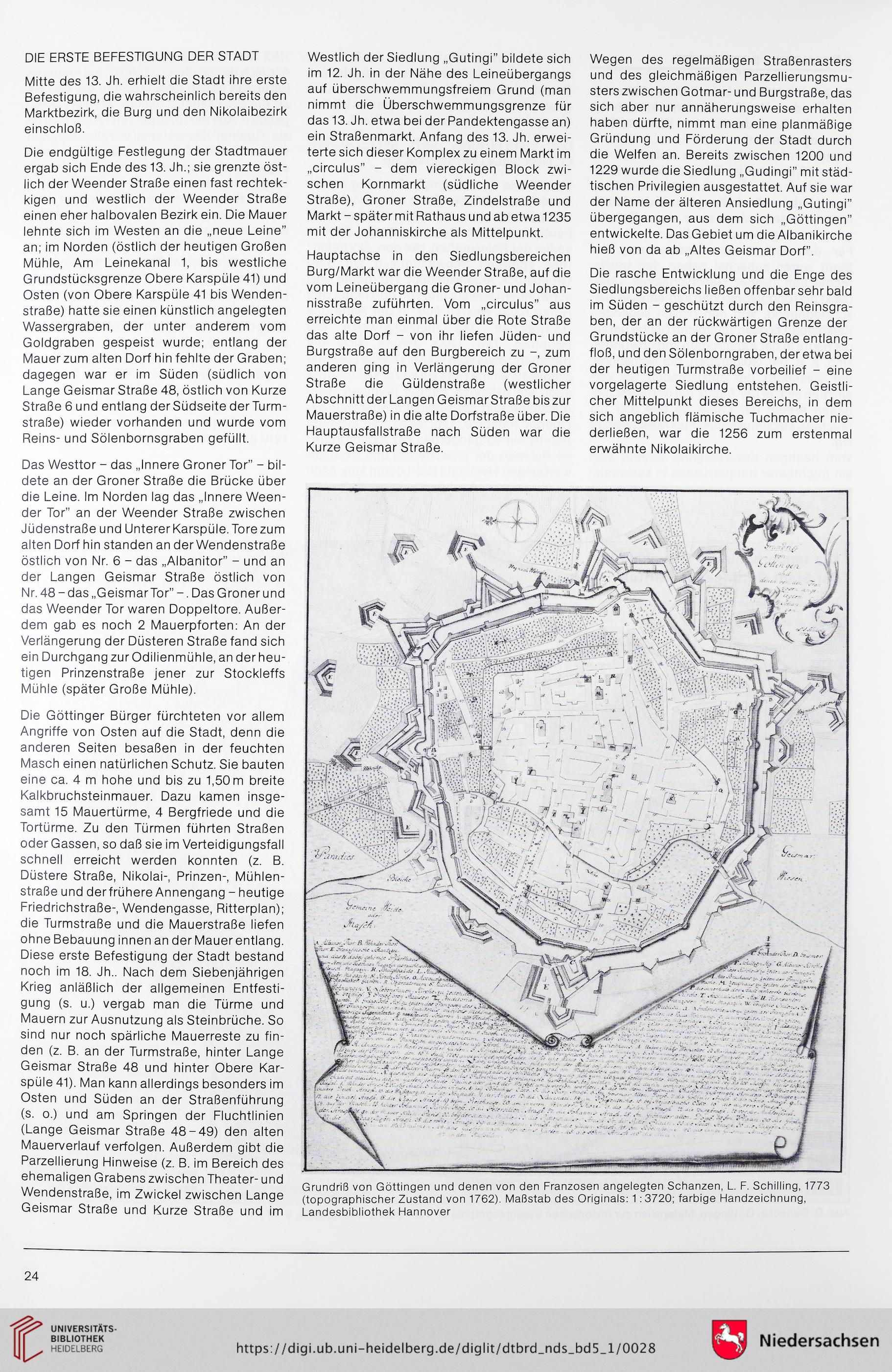

Grundriß von Göttingen und denen von den Franzosen angelegten Schanzen, L. F. Schilling, 1773

(topographischer Zustand von 1762). Maßstab des Originals: 1:3720; farbige Handzeichnung,

Landesbibliothek Hannover

24

Mitte des 13. Jh. erhielt die Stadt ihre erste

Befestigung, die wahrscheinlich bereits den

Marktbezirk, die Burg und den Nikolaibezirk

einschloß.

Die endgültige Festlegung der Stadtmauer

ergab sich Ende des 13. Jh.; sie grenzte öst-

lich der Weender Straße einen fast rechtek-

kigen und westlich der Weender Straße

einen eher halbovalen Bezirk ein. Die Mauer

lehnte sich im Westen an die „neue Leine”

an; im Norden (östlich der heutigen Großen

Mühle, Am Leinekanal 1, bis westliche

Grundstücksgrenze Obere Karspüle 41) und

Osten (von Obere Karspüle 41 bis Wenden-

straße) hatte sie einen künstlich angelegten

Wassergraben, der unter anderem vom

Goldgraben gespeist wurde; entlang der

Mauer zum alten Dorf hin fehlte der Graben;

dagegen war er im Süden (südlich von

Lange Geismar Straße 48, östlich von Kurze

Straße 6 und entlang derSüdseite der Turm-

straße) wieder vorhanden und wurde vom

Reins- und Sölenbornsgraben gefüllt.

Das Westtor - das „Innere Groner Tor” - bil-

dete an der Groner Straße die Brücke über

die Leine. Im Norden lag das „Innere Ween-

der Tor” an der Weender Straße zwischen

Jüdenstraße und Unterer Karspüle. Tore zum

alten Dorf hin standen an der Wendenstraße

östlich von Nr. 6 - das „Albanitor” - und an

der Langen Geismar Straße östlich von

Nr. 48 - das „Geismar Tor” -. Das Groner und

das Weender Tor waren Doppeltore. Außer-

dem gab es noch 2 Mauerpforten: An der

Verlängerung der Düsteren Straße fand sich

ein Durchgang zurOdilienmühle, an der heu-

tigen Prinzenstraße jener zur Stockleffs

Mühle (später Große Mühle).

Die Göttinger Bürger fürchteten vor allem

Angriffe von Osten auf die Stadt, denn die

anderen Seiten besaßen in der feuchten

Masch einen natürlichen Schutz. Sie bauten

eine ca. 4 m hohe und bis zu 1,50 m breite

Kalkbruchsteinmauer. Dazu kamen insge-

samt 15 Mauertürme, 4 Bergfriede und die

Tortürme. Zu den Türmen führten Straßen

oder Gassen, so daß sie im Verteidigungsfall

schnell erreicht werden konnten (z. B.

Düstere Straße, Nikolai-, Prinzen-, Mühlen-

straße und derfrühere Annengang - heutige

Friedrichstraße-, Wendengasse, Ritterplan);

die Turmstraße und die Mauerstraße liefen

ohne Bebauung innen an der Mauer entlang.

Diese erste Befestigung der Stadt bestand

noch im 18. Jh.. Nach dem Siebenjährigen

Krieg anläßlich der allgemeinen Entfesti-

gung (s. u.) vergab man die Türme und

Mauern zur Ausnutzung als Steinbrüche. So

sind nur noch spärliche Mauerreste zu fin-

den (z. B. an der Turmstraße, hinter Lange

Geismar Straße 48 und hinter Obere Kar-

spüle 41). Man kann allerdings besonders im

Osten und Süden an der Straßenführung

(s. o.) und am Springen der Fluchtlinien

(Lange Geismar Straße 48-49) den alten

Mauerverlauf verfolgen. Außerdem gibt die

Parzellierung Hinweise (z. B. im Bereich des

ehemaligen Grabens zwischen Theater- und

Wendenstraße, im Zwickel zwischen Lange

Geismar Straße und Kurze Straße und im

Westlich der Siedlung „Gutingi” bildete sich

im 12. Jh. in der Nähe des Leineübergangs

auf überschwemmungsfreiem Grund (man

nimmt die Überschwemmungsgrenze für

das 13. Jh. etwa bei der Pandektengasse an)

ein Straßenmarkt. Anfang des 13. Jh. erwei-

terte sich dieser Komplex zu einem Markt im

„circulus” - dem viereckigen Block zwi-

schen Kornmarkt (südliche Weender

Straße), Groner Straße, Zindelstraße und

Markt - später mit Rathaus und ab etwa 1235

mit der Johanniskirche als Mittelpunkt.

Hauptachse in den Siedlungsbereichen

Burg/Markt war die Weender Straße, auf die

vom Leineübergang die Groner- und Johan-

nisstraße zuführten. Vom „circulus” aus

erreichte man einmal über die Rote Straße

das alte Dorf - von ihr liefen Jüden- und

Burgstraße auf den Burgbereich zu -, zum

anderen ging in Verlängerung der Groner

Straße die Güldenstraße (westlicher

AbschnittderLangen GeismarStraße biszur

Mauerstraße) in die alte Dorfstraße über. Die

Hauptausfallstraße nach Süden war die

Kurze Geismar Straße.

Wegen des regelmäßigen Straßenrasters

und des gleichmäßigen Parzellierungsmu-

sters zwischen Gotmar- und Burgstraße, das

sich aber nur annäherungsweise erhalten

haben dürfte, nimmt man eine planmäßige

Gründung und Förderung der Stadt durch

die Welfen an. Bereits zwischen 1200 und

1229 wurde die Siedlung „Gudingi” mit städ-

tischen Privilegien ausgestattet. Auf sie war

der Name der älteren Ansiedlung „Gutingi”

übergegangen, aus dem sich „Göttingen”

entwickelte. Das Gebiet um die Albanikirche

hieß von da ab „Altes Geismar Dorf”.

Die rasche Entwicklung und die Enge des

Siedlungsbereichs ließen offenbarsehrbald

im Süden - geschützt durch den Reinsgra-

ben, der an der rückwärtigen Grenze der

Grundstücke an der Groner Straße entlang-

floß, und den Sölenborngraben, deretwa bei

der heutigen Turmstraße vorbeilief - eine

vorgelagerte Siedlung entstehen. Geistli-

cher Mittelpunkt dieses Bereichs, in dem

sich angeblich flämische Tuchmacher nie-

derließen, war die 1256 zum erstenmal

erwähnte Nikolaikirche.

Grundriß von Göttingen und denen von den Franzosen angelegten Schanzen, L. F. Schilling, 1773

(topographischer Zustand von 1762). Maßstab des Originals: 1:3720; farbige Handzeichnung,

Landesbibliothek Hannover

24