GÖTTINGEN-GRONE

Grone, gut 2 km Luftlinie von der Göttinger

Innenstadt entfernt, liegt nördlich unterhalb

der Kasseler Landstraße auf beiden Ufern

des Gronebachs in einerHöhe von ca. 154 m

ü. NN. Die Grone fließt von Westen heran

und vereinigt sich östlich des alten Dorf-

kerns mit dem von Groß-Ellershausen kom-

menden Rehbach.

Vermutlich seit merowingischer Zeit

(6./ 7. Jh.) lag in der Senke im Schutz von

Reh- und Gronebach an der heutigen Krug-/

Zehntscheuerstraße ein Wohnplatz, der

heute die Struktur eines „Reihendorfes” mit

regelmäßig zur Straße ausgerichteten, z. T.

sehr schmalen und langen Parzellen hat. Der

alte Hellweg (vgl. Geschichtlicher überblick)

führte von Süden (Siekweg) heran und

durch die Siedlungen der Zehntscheuer-

straße, bog in die alte Backhausstraße ein

und zweigte von der heutigen Heinrich-War-

necke-Straße ab, westlich und nördlich den

Kirchhof umgreifend; der weitere Verlauf

nach Norden findet sich im aktuellen Wege-

system nicht mehr. An diesem Hellweg grün-

deten die Franken östlich der heutigen

Kirche den Königshof (vgl. Geschichtlicher

Überblick), an den sich offenbar bald auf

dem Nordufer der Grone um Garben-/Hein-

rich-Warnecke-Straße/Zollstock eine Sied-

lung lehnte, deren Parzellen sich gleichmä-

ßig auf die jeweilige Straße ausrichten. Aus

diesen beiden Ansiedlungen wuchs das 915

erwähnte Dorf Grone zusammen, das ver-

mutlich bereits im 13./14 Jh. ein Ring aus Grä-

ben, Wall und Dornengestrüpp leicht befe-

stigte. Bis ins frühe 18. Jh. lagen die Höfe in

dem eingefriedeten Bereich, den fünf „Tore”

an den Hauptwegen öffneten: an derZehnt-

scheuerstraße westlich von Nr. 22, am

Westende der Garbenstraße, am ver-

schwundenen Hellweg im Norden, am

Ostende Greittorund an derGabelung Krug-

straße/Zollstock.

Wahrscheinlich der erste Hof außerhalb des

Dorfkerns ist Gotteslager 3 von 1710. Im

Laufe des 18. Jh. dehnte sich die Bebauung

zögernd entlang Gotteslager und Schäfer-

gasse aus; im 19. Jh. erreichte sie über Zoll-

stock und Gotteslager die 1781 angelegte

Kasseler Landstraße. In den dreißiger Jahren

des 20. Jh. entstanden auf der Nordseite der

Kasseler Landstraße kleinere Wohnhäuser,

und nach dem Zweiten Weltkrieg baute man

Wohnsiedlungen südlich der Landstraße, im

Westen, vorallem aberim Osten und Norden

des Dorfes. Diese Siedlungen sind z. T. mit

Werkstätten durchsetzt. Die Fabrikansied-

lung, die mit der Anlage der Grätzeischen

Fabrik im 18. Jh. (vgl. Die westlichen Stadtge-

biete) begonnen hatte, erfaßte im 19. und

20. Jh. die Gebiete nördlich, östlich und süd-

lich des Dorfes; vor allem nördlich des Indu-

strieweges hat sich ein Industriegebiet aus-

gebreitet.

Die 1938 angelegte Autobahn führt westlich

am Dorf vorbei und trennt den Gronespring,

der die historische, verschwundene Spring-

mühle antrieb, vom Dorfbereich ab (zur poli-

tischen und kirchlichen Zugehörigkeit Gro-

nes vgl. Geschichtlicher Überblick). Das

historische bäuerliche Anwesen im Dorfkern

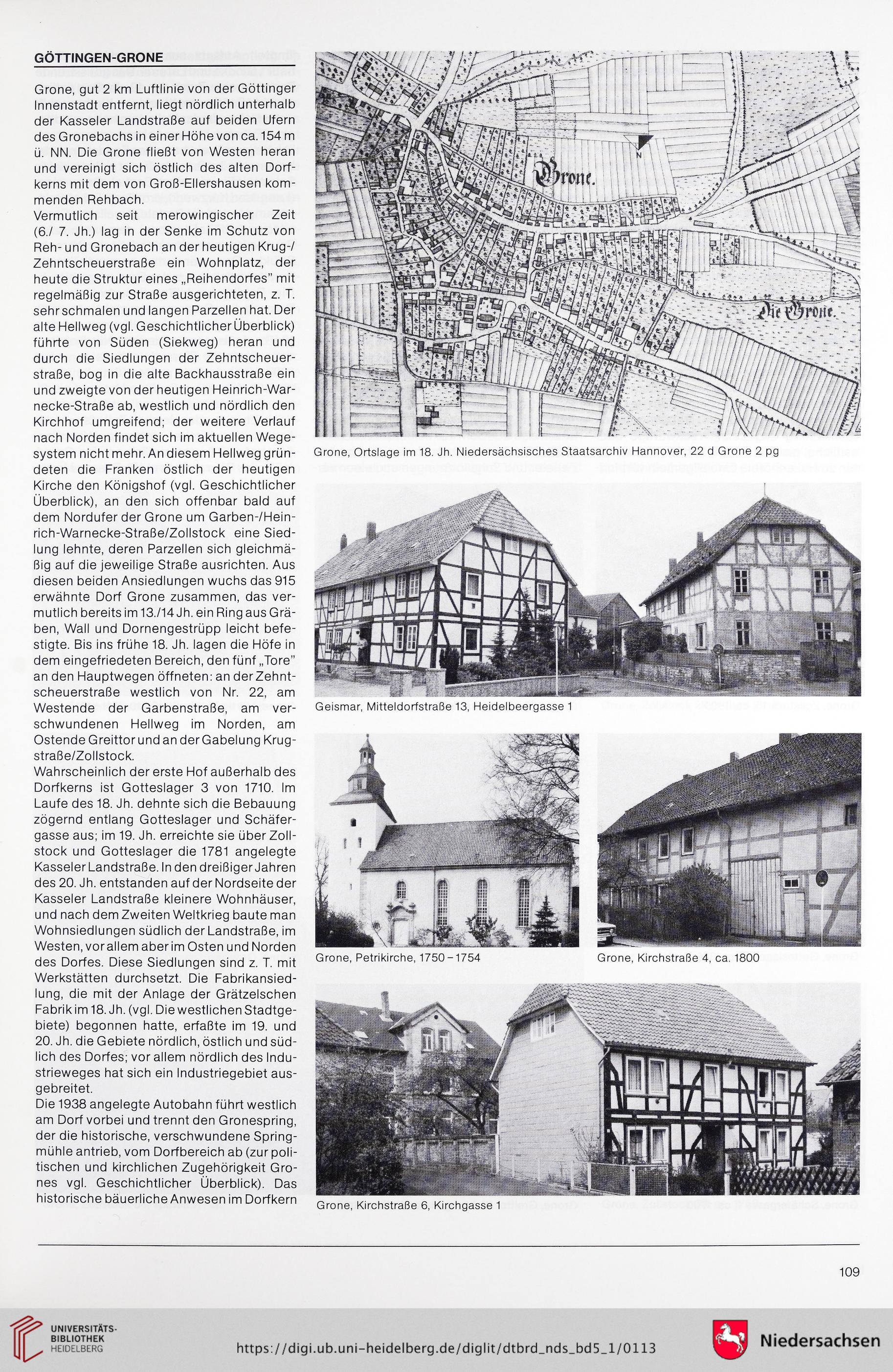

Grone, Ortslage im 18. Jh. Niedersächsisches Staatsarchiv Hannover, 22 d Grone 2 pg

Geismar, Mitteldorfstraße 13, Heidelbeergasse 1

Grone, Petrikirche, 1750-1754 Grone, Kirchstraße 4, ca. 1800

Grone, Kirchstraße 6, Kirchgasse 1

109

Grone, gut 2 km Luftlinie von der Göttinger

Innenstadt entfernt, liegt nördlich unterhalb

der Kasseler Landstraße auf beiden Ufern

des Gronebachs in einerHöhe von ca. 154 m

ü. NN. Die Grone fließt von Westen heran

und vereinigt sich östlich des alten Dorf-

kerns mit dem von Groß-Ellershausen kom-

menden Rehbach.

Vermutlich seit merowingischer Zeit

(6./ 7. Jh.) lag in der Senke im Schutz von

Reh- und Gronebach an der heutigen Krug-/

Zehntscheuerstraße ein Wohnplatz, der

heute die Struktur eines „Reihendorfes” mit

regelmäßig zur Straße ausgerichteten, z. T.

sehr schmalen und langen Parzellen hat. Der

alte Hellweg (vgl. Geschichtlicher überblick)

führte von Süden (Siekweg) heran und

durch die Siedlungen der Zehntscheuer-

straße, bog in die alte Backhausstraße ein

und zweigte von der heutigen Heinrich-War-

necke-Straße ab, westlich und nördlich den

Kirchhof umgreifend; der weitere Verlauf

nach Norden findet sich im aktuellen Wege-

system nicht mehr. An diesem Hellweg grün-

deten die Franken östlich der heutigen

Kirche den Königshof (vgl. Geschichtlicher

Überblick), an den sich offenbar bald auf

dem Nordufer der Grone um Garben-/Hein-

rich-Warnecke-Straße/Zollstock eine Sied-

lung lehnte, deren Parzellen sich gleichmä-

ßig auf die jeweilige Straße ausrichten. Aus

diesen beiden Ansiedlungen wuchs das 915

erwähnte Dorf Grone zusammen, das ver-

mutlich bereits im 13./14 Jh. ein Ring aus Grä-

ben, Wall und Dornengestrüpp leicht befe-

stigte. Bis ins frühe 18. Jh. lagen die Höfe in

dem eingefriedeten Bereich, den fünf „Tore”

an den Hauptwegen öffneten: an derZehnt-

scheuerstraße westlich von Nr. 22, am

Westende der Garbenstraße, am ver-

schwundenen Hellweg im Norden, am

Ostende Greittorund an derGabelung Krug-

straße/Zollstock.

Wahrscheinlich der erste Hof außerhalb des

Dorfkerns ist Gotteslager 3 von 1710. Im

Laufe des 18. Jh. dehnte sich die Bebauung

zögernd entlang Gotteslager und Schäfer-

gasse aus; im 19. Jh. erreichte sie über Zoll-

stock und Gotteslager die 1781 angelegte

Kasseler Landstraße. In den dreißiger Jahren

des 20. Jh. entstanden auf der Nordseite der

Kasseler Landstraße kleinere Wohnhäuser,

und nach dem Zweiten Weltkrieg baute man

Wohnsiedlungen südlich der Landstraße, im

Westen, vorallem aberim Osten und Norden

des Dorfes. Diese Siedlungen sind z. T. mit

Werkstätten durchsetzt. Die Fabrikansied-

lung, die mit der Anlage der Grätzeischen

Fabrik im 18. Jh. (vgl. Die westlichen Stadtge-

biete) begonnen hatte, erfaßte im 19. und

20. Jh. die Gebiete nördlich, östlich und süd-

lich des Dorfes; vor allem nördlich des Indu-

strieweges hat sich ein Industriegebiet aus-

gebreitet.

Die 1938 angelegte Autobahn führt westlich

am Dorf vorbei und trennt den Gronespring,

der die historische, verschwundene Spring-

mühle antrieb, vom Dorfbereich ab (zur poli-

tischen und kirchlichen Zugehörigkeit Gro-

nes vgl. Geschichtlicher Überblick). Das

historische bäuerliche Anwesen im Dorfkern

Grone, Ortslage im 18. Jh. Niedersächsisches Staatsarchiv Hannover, 22 d Grone 2 pg

Geismar, Mitteldorfstraße 13, Heidelbeergasse 1

Grone, Petrikirche, 1750-1754 Grone, Kirchstraße 4, ca. 1800

Grone, Kirchstraße 6, Kirchgasse 1

109