flankieren (Rosdorfer Weg 23/Wiesen-

straße 44; Marienstraße 30/Wiesenstraße

30/32). Diese im Charakter großstädtische

Gruppe aus gelbem und rotem Klinker mit

lebhaft gestalteter Dachzone, hat sich ihre

Geschlossenheit mit Vorgärten und Einfrie-

digungen bewahrt und stellt - vergleichbar

in der Zeit nur mit der Spar- und Bauverein-

Gruppe an der Gartenstraße (s. o. Innen-

stadt) - eine besondere Leistung in derGöt-

tinger Miethausarchitektur dar.

Damit war der Zeitpunkt erreicht, in dem

eine gleichmäßige Aufsiedlung des südli-

chen Stadtteils möglich und notwendig

erschien (vgl. z. B. Lotzestraße, Stegemüh-

lenweg, Schillerstraße usw.). Der Spar- und

Bauverein betrieb die einheitliche

Bebauung der Breymannstraße (1906-

1913), baute die dreiflügelige Anlage am

Brauweg (Nr. 47-57; 1925) und die eben-

falls dreiflügelige Anlage an der Jahnstraße

(Nr. 8-16; 1937). Hinter diesen Planungen

stand das Ideal einer geschlossenen bauli-

chen Konzeption um eine Achse oder um

einen halböffentlichen Raum mit Durchgrü-

nung, das sich auch in der Siedlung auf der

Südseite der Wiesenstraße zwischen

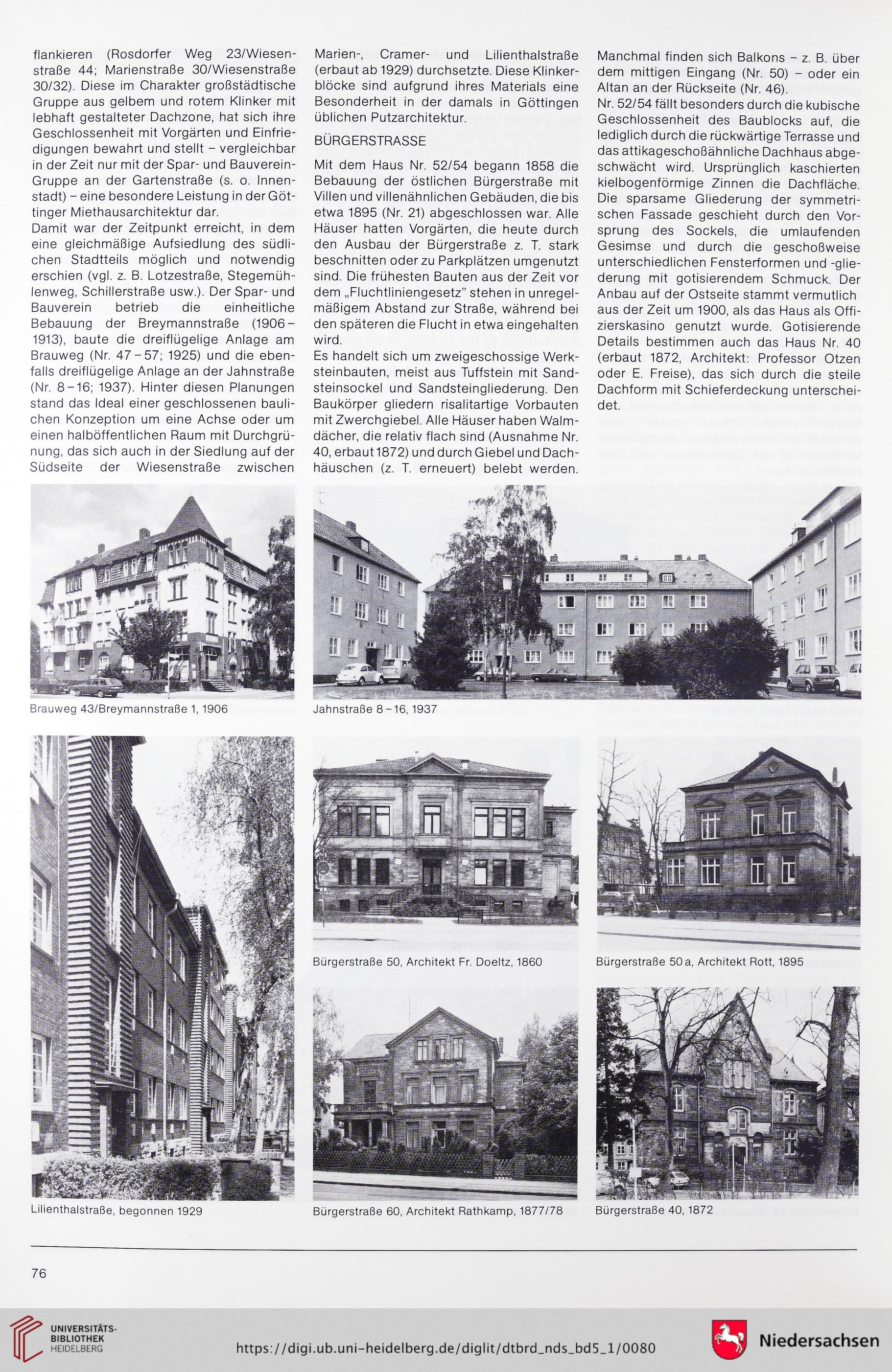

Brauweg 43/Breymannstraße 1,1906

Lilienthalstraße, begonnen 1929

Marien-, Cramer- und Lilienthalstraße

(erbaut ab 1929) durchsetzte. Diese Klinker-

blöcke sind aufgrund ihres Materials eine

Besonderheit in der damals in Göttingen

üblichen Putzarchitektur.

BÜRGERSTRASSE

Mit dem Haus Nr. 52/54 begann 1858 die

Bebauung der östlichen Bürgerstraße mit

Villen und villenähnlichen Gebäuden, die bis

etwa 1895 (Nr. 21) abgeschlossen war. Alle

Häuser hatten Vorgärten, die heute durch

den Ausbau der Bürgerstraße z. T. stark

beschnitten oder zu Parkplätzen umgenutzt

sind. Die frühesten Bauten aus der Zeit vor

dem „Fluchtliniengesetz” stehen in unregel-

mäßigem Abstand zur Straße, während bei

den späteren die Flucht in etwa eingehalten

wird.

Es handelt sich um zweigeschossige Werk-

steinbauten, meist aus Tuffstein mit Sand-

steinsockel und Sandsteingliederung. Den

Baukörper gliedern risalitartige Vorbauten

mit Zwerchgiebel. Alle Häuser haben Walm-

dächer, die relativ flach sind (Ausnahme Nr.

40, erbaut1872) und durch Giebel und Dach-

häuschen (z. T. erneuert) belebt werden.

Manchmal finden sich Balkons - z. B. über

dem mittigen Eingang (Nr. 50) - oder ein

Altan an der Rückseite (Nr. 46).

Nr. 52/54 fällt besonders durch die kubische

Geschlossenheit des Baublocks auf, die

lediglich durch die rückwärtige Terrasse und

das attikageschoßähnliche Dachhaus abge-

schwächt wird. Ursprünglich kaschierten

kielbogenförmige Zinnen die Dachfläche.

Die sparsame Gliederung der symmetri-

schen Fassade geschieht durch den Vor-

sprung des Sockels, die umlaufenden

Gesimse und durch die geschoßweise

unterschiedlichen Fensterformen und -glie-

derung mit gotisierendem Schmuck. Der

Anbau auf der Ostseite stammt vermutlich

aus der Zeit um 1900, als das Haus als Offi-

zierskasino genutzt wurde. Gotisierende

Details bestimmen auch das Haus Nr. 40

(erbaut 1872, Architekt: Professor Otzen

oder E. Freise), das sich durch die steile

Dachform mit Schieferdeckung unterschei-

det.

is II

Jahnstraße 8-16,1937

Bürgerstraße 50. Architekt Fr. Doeltz, 1860

Bürgerstraße 50a, Architekt Rott, 1895

Bürgerstraße 60, Architekt Rathkamp, 1877/78

Bürgerstraße 40. 1872

76

straße 44; Marienstraße 30/Wiesenstraße

30/32). Diese im Charakter großstädtische

Gruppe aus gelbem und rotem Klinker mit

lebhaft gestalteter Dachzone, hat sich ihre

Geschlossenheit mit Vorgärten und Einfrie-

digungen bewahrt und stellt - vergleichbar

in der Zeit nur mit der Spar- und Bauverein-

Gruppe an der Gartenstraße (s. o. Innen-

stadt) - eine besondere Leistung in derGöt-

tinger Miethausarchitektur dar.

Damit war der Zeitpunkt erreicht, in dem

eine gleichmäßige Aufsiedlung des südli-

chen Stadtteils möglich und notwendig

erschien (vgl. z. B. Lotzestraße, Stegemüh-

lenweg, Schillerstraße usw.). Der Spar- und

Bauverein betrieb die einheitliche

Bebauung der Breymannstraße (1906-

1913), baute die dreiflügelige Anlage am

Brauweg (Nr. 47-57; 1925) und die eben-

falls dreiflügelige Anlage an der Jahnstraße

(Nr. 8-16; 1937). Hinter diesen Planungen

stand das Ideal einer geschlossenen bauli-

chen Konzeption um eine Achse oder um

einen halböffentlichen Raum mit Durchgrü-

nung, das sich auch in der Siedlung auf der

Südseite der Wiesenstraße zwischen

Brauweg 43/Breymannstraße 1,1906

Lilienthalstraße, begonnen 1929

Marien-, Cramer- und Lilienthalstraße

(erbaut ab 1929) durchsetzte. Diese Klinker-

blöcke sind aufgrund ihres Materials eine

Besonderheit in der damals in Göttingen

üblichen Putzarchitektur.

BÜRGERSTRASSE

Mit dem Haus Nr. 52/54 begann 1858 die

Bebauung der östlichen Bürgerstraße mit

Villen und villenähnlichen Gebäuden, die bis

etwa 1895 (Nr. 21) abgeschlossen war. Alle

Häuser hatten Vorgärten, die heute durch

den Ausbau der Bürgerstraße z. T. stark

beschnitten oder zu Parkplätzen umgenutzt

sind. Die frühesten Bauten aus der Zeit vor

dem „Fluchtliniengesetz” stehen in unregel-

mäßigem Abstand zur Straße, während bei

den späteren die Flucht in etwa eingehalten

wird.

Es handelt sich um zweigeschossige Werk-

steinbauten, meist aus Tuffstein mit Sand-

steinsockel und Sandsteingliederung. Den

Baukörper gliedern risalitartige Vorbauten

mit Zwerchgiebel. Alle Häuser haben Walm-

dächer, die relativ flach sind (Ausnahme Nr.

40, erbaut1872) und durch Giebel und Dach-

häuschen (z. T. erneuert) belebt werden.

Manchmal finden sich Balkons - z. B. über

dem mittigen Eingang (Nr. 50) - oder ein

Altan an der Rückseite (Nr. 46).

Nr. 52/54 fällt besonders durch die kubische

Geschlossenheit des Baublocks auf, die

lediglich durch die rückwärtige Terrasse und

das attikageschoßähnliche Dachhaus abge-

schwächt wird. Ursprünglich kaschierten

kielbogenförmige Zinnen die Dachfläche.

Die sparsame Gliederung der symmetri-

schen Fassade geschieht durch den Vor-

sprung des Sockels, die umlaufenden

Gesimse und durch die geschoßweise

unterschiedlichen Fensterformen und -glie-

derung mit gotisierendem Schmuck. Der

Anbau auf der Ostseite stammt vermutlich

aus der Zeit um 1900, als das Haus als Offi-

zierskasino genutzt wurde. Gotisierende

Details bestimmen auch das Haus Nr. 40

(erbaut 1872, Architekt: Professor Otzen

oder E. Freise), das sich durch die steile

Dachform mit Schieferdeckung unterschei-

det.

is II

Jahnstraße 8-16,1937

Bürgerstraße 50. Architekt Fr. Doeltz, 1860

Bürgerstraße 50a, Architekt Rott, 1895

Bürgerstraße 60, Architekt Rathkamp, 1877/78

Bürgerstraße 40. 1872

76