nisierenden” Details. Besonders stark

ähneln sich die Mittelrisalite mit Eingang und

antikischem Giebel an der Jahnschule und

der Herbartschule. Auf dem Schulhof der

Jahnschule findet sich eine der ersten Turn-

hallen der Stadt (erbaut 1887).

Bereits 1892 entstand mit der ehemaligen

Kaiser-Wilhelm-Realschule (Lotzestraße 16/

18) ein weiterer Schulbau in diesem Viertel,

für den Baurat Gerber, von dem auch die

Pläne für die oben genannten Bauten

stammten, den Entwurf lieferte. Der Göttin-

ger lokalen Architekturentwicklung folgend,

möglicherweise aber auch wegen des weni-

ger exklusiven Standorts ist hier als Material

der preiswertere Klinker gewählt, in den die

renaissancistischen Architekturformen um-

gesetzt sind. Um 1910 erfolgte die Erweite-

rung um ein Putz-/Klinkergebäude. Heute

beherbergt die Anlage ein Universitätsinsti-

tut. 1929 erbaut man schräg gegenüber an

der Böttingerstraße 17 die letzte Schule in

diesem Bereich (Felix-Klein-Gymnasium,

ehemalige Oberrealschule, Architekt: Bau-

rat O. Frey). Es ist eine Zweiflügelanlage aus

Klinker mit Werkstein (Travertin). Besondere

Betonung liegt auf dem Eckrisalit mit Portal,

kolossaler Pilastergliederung und schwe-

rem Gebälk, das über dem Mittelabschnitt

den Dachansatz übergreift und in der Fron-

talansicht vom Gesims des kubischen Dach-

hauses wiederholt wird. In dieser Architektur

sind Einflüsse der sachlichen Moderne auf-

genommen und mit monumentalen neo-

klassizistischen Elementen zu einer Form

verquickt, wie sie in Göttingen sonst nicht

mehr auftaucht.

Im benachbarten Areal an der Bunsen- und

Böttingerstraße ließen sich ab 1905 (Physi-

kalisches Institut der Universität) verschie-

dene Institute nieder, die einen Großteil der

Fläche einnehmen. Daneben stehen einige

drei- bis viergeschossige Mietwohnhäuser

mit hoher Grundstücksausnutzung, wie sie

vergleichbar um 1905-1910 etwa auch an

der Schillerstraße, am Feuerschanzengra-

ben und am mittleren Nikolausberger Weg

usw. auftauchen.

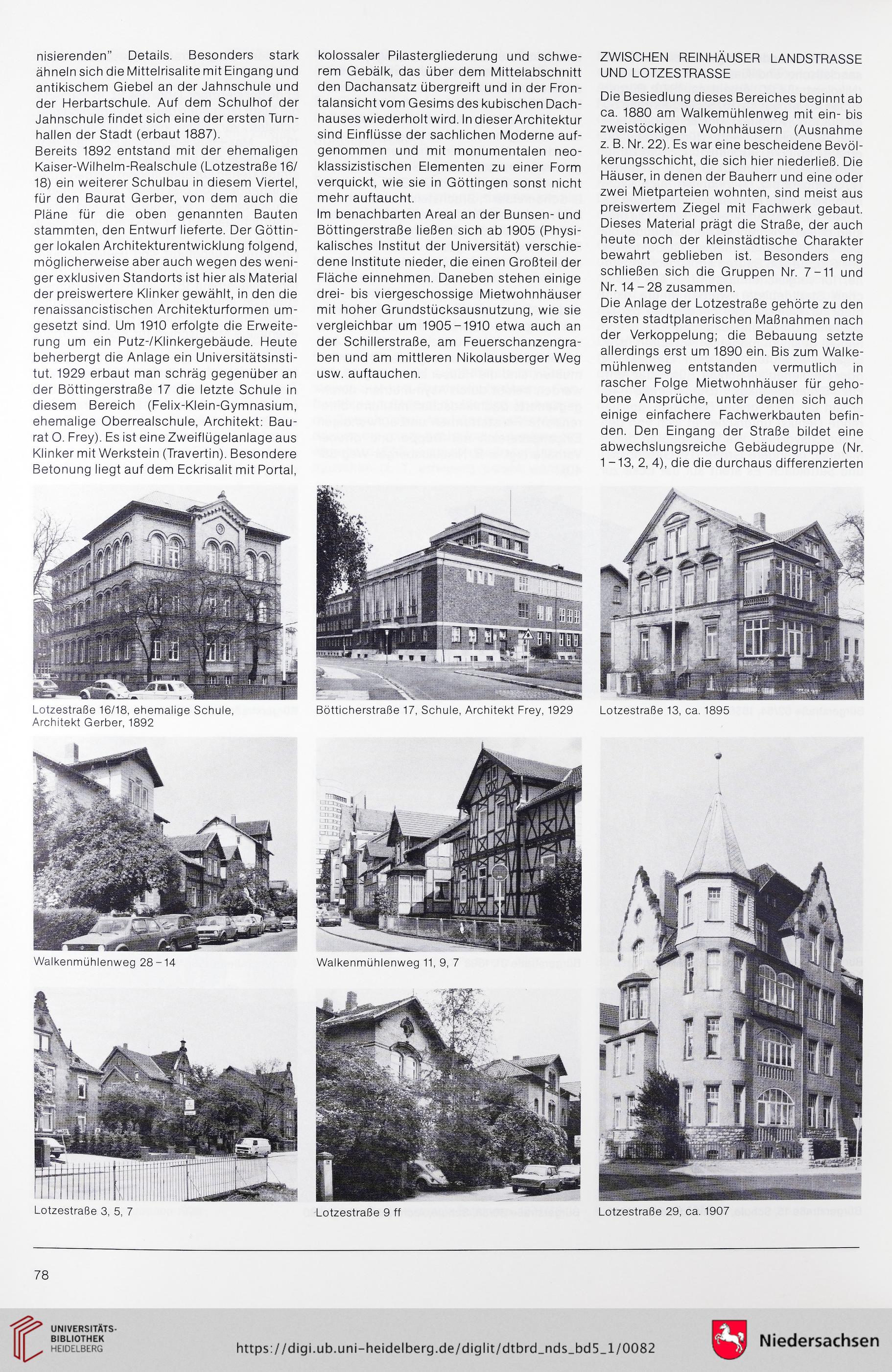

Lotzestraße 16/18. ehemalige Schule,

Architekt Gerber, 1892

Bötticherstraße 17, Schule, Architekt Frey, 1929

Walkenmühlenweg 28-14

Lotzestraße 3, 5, 7

Walkenmühlenweg 11, 9, 7

Lotzestraße 9 ff

ZWISCHEN REINHÄUSER LANDSTRASSE

UND LOTZESTRASSE

Die Besiedlung dieses Bereiches beginnt ab

ca. 1880 am Walkemühlenweg mit ein- bis

zweistöckigen Wohnhäusern (Ausnahme

z. B. Nr. 22). Es war eine bescheidene Bevöl-

kerungsschicht, die sich hier niederließ. Die

Häuser, in denen der Bauherr und eine oder

zwei Mietparteien wohnten, sind meist aus

preiswertem Ziegel mit Fachwerk gebaut.

Dieses Material prägt die Straße, der auch

heute noch der kleinstädtische Charakter

bewahrt geblieben ist. Besonders eng

schließen sich die Gruppen Nr. 7-11 und

Nr. 14 - 28 zusammen.

Die Anlage der Lotzestraße gehörte zu den

ersten stadtplanerischen Maßnahmen nach

der Verkoppelung; die Bebauung setzte

allerdings erst um 1890 ein. Bis zum Walke-

mühlenweg entstanden vermutlich in

rascher Folge Mietwohnhäuser für geho-

bene Ansprüche, unter denen sich auch

einige einfachere Fachwerkbauten befin-

den. Den Eingang der Straße bildet eine

abwechslungsreiche Gebäudegruppe (Nr.

1 -13, 2, 4), die die durchaus differenzierten

Lotzestraße 13, ca. 1895

9

Lotzestraße 29, ca. 1907

78

ähneln sich die Mittelrisalite mit Eingang und

antikischem Giebel an der Jahnschule und

der Herbartschule. Auf dem Schulhof der

Jahnschule findet sich eine der ersten Turn-

hallen der Stadt (erbaut 1887).

Bereits 1892 entstand mit der ehemaligen

Kaiser-Wilhelm-Realschule (Lotzestraße 16/

18) ein weiterer Schulbau in diesem Viertel,

für den Baurat Gerber, von dem auch die

Pläne für die oben genannten Bauten

stammten, den Entwurf lieferte. Der Göttin-

ger lokalen Architekturentwicklung folgend,

möglicherweise aber auch wegen des weni-

ger exklusiven Standorts ist hier als Material

der preiswertere Klinker gewählt, in den die

renaissancistischen Architekturformen um-

gesetzt sind. Um 1910 erfolgte die Erweite-

rung um ein Putz-/Klinkergebäude. Heute

beherbergt die Anlage ein Universitätsinsti-

tut. 1929 erbaut man schräg gegenüber an

der Böttingerstraße 17 die letzte Schule in

diesem Bereich (Felix-Klein-Gymnasium,

ehemalige Oberrealschule, Architekt: Bau-

rat O. Frey). Es ist eine Zweiflügelanlage aus

Klinker mit Werkstein (Travertin). Besondere

Betonung liegt auf dem Eckrisalit mit Portal,

kolossaler Pilastergliederung und schwe-

rem Gebälk, das über dem Mittelabschnitt

den Dachansatz übergreift und in der Fron-

talansicht vom Gesims des kubischen Dach-

hauses wiederholt wird. In dieser Architektur

sind Einflüsse der sachlichen Moderne auf-

genommen und mit monumentalen neo-

klassizistischen Elementen zu einer Form

verquickt, wie sie in Göttingen sonst nicht

mehr auftaucht.

Im benachbarten Areal an der Bunsen- und

Böttingerstraße ließen sich ab 1905 (Physi-

kalisches Institut der Universität) verschie-

dene Institute nieder, die einen Großteil der

Fläche einnehmen. Daneben stehen einige

drei- bis viergeschossige Mietwohnhäuser

mit hoher Grundstücksausnutzung, wie sie

vergleichbar um 1905-1910 etwa auch an

der Schillerstraße, am Feuerschanzengra-

ben und am mittleren Nikolausberger Weg

usw. auftauchen.

Lotzestraße 16/18. ehemalige Schule,

Architekt Gerber, 1892

Bötticherstraße 17, Schule, Architekt Frey, 1929

Walkenmühlenweg 28-14

Lotzestraße 3, 5, 7

Walkenmühlenweg 11, 9, 7

Lotzestraße 9 ff

ZWISCHEN REINHÄUSER LANDSTRASSE

UND LOTZESTRASSE

Die Besiedlung dieses Bereiches beginnt ab

ca. 1880 am Walkemühlenweg mit ein- bis

zweistöckigen Wohnhäusern (Ausnahme

z. B. Nr. 22). Es war eine bescheidene Bevöl-

kerungsschicht, die sich hier niederließ. Die

Häuser, in denen der Bauherr und eine oder

zwei Mietparteien wohnten, sind meist aus

preiswertem Ziegel mit Fachwerk gebaut.

Dieses Material prägt die Straße, der auch

heute noch der kleinstädtische Charakter

bewahrt geblieben ist. Besonders eng

schließen sich die Gruppen Nr. 7-11 und

Nr. 14 - 28 zusammen.

Die Anlage der Lotzestraße gehörte zu den

ersten stadtplanerischen Maßnahmen nach

der Verkoppelung; die Bebauung setzte

allerdings erst um 1890 ein. Bis zum Walke-

mühlenweg entstanden vermutlich in

rascher Folge Mietwohnhäuser für geho-

bene Ansprüche, unter denen sich auch

einige einfachere Fachwerkbauten befin-

den. Den Eingang der Straße bildet eine

abwechslungsreiche Gebäudegruppe (Nr.

1 -13, 2, 4), die die durchaus differenzierten

Lotzestraße 13, ca. 1895

9

Lotzestraße 29, ca. 1907

78