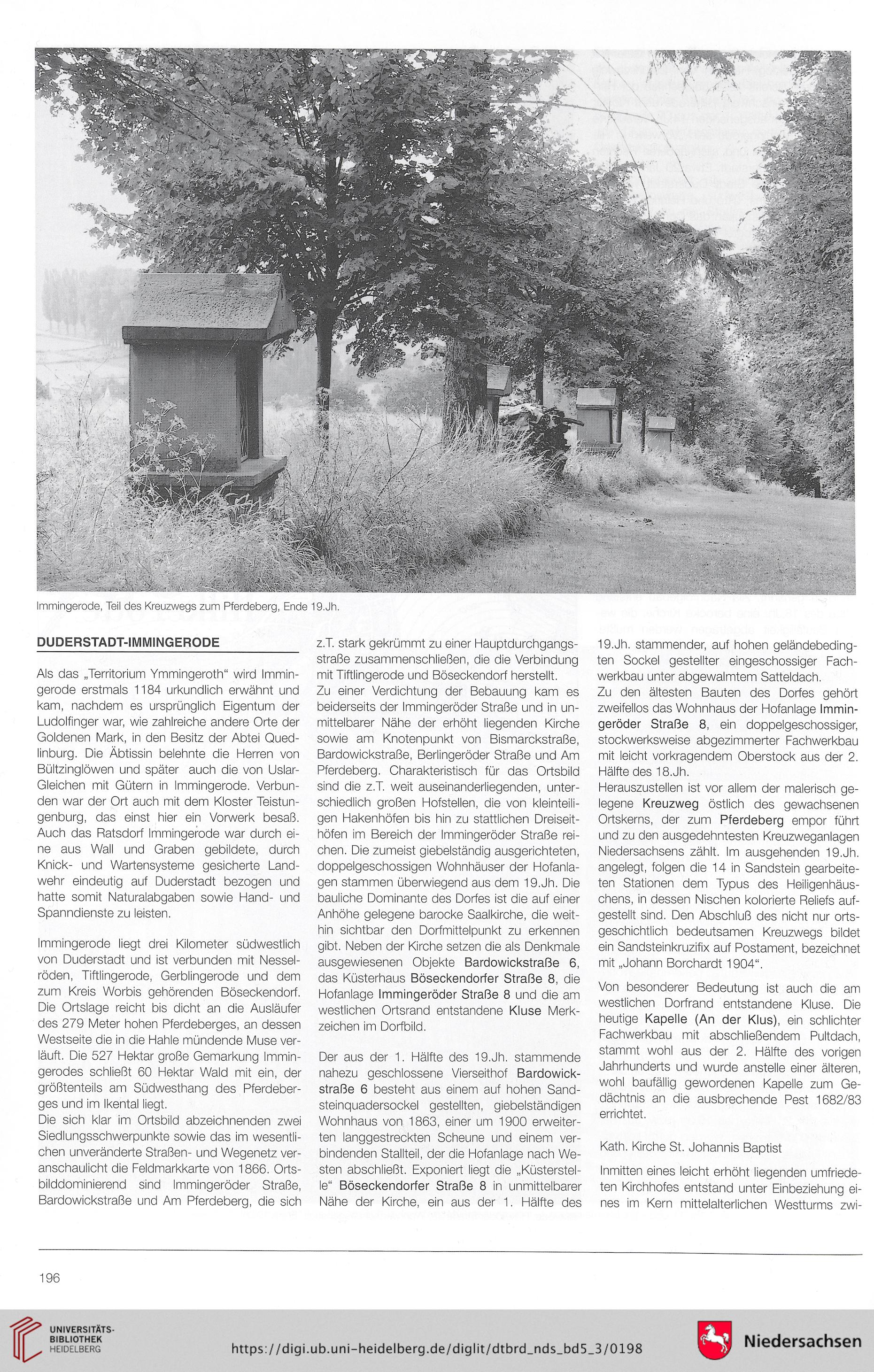

Immingerode, Teil des Kreuzwegs zum Pferdeberg, Ende 19.Jh.

DUDERSTADT-IMMINGERODE

Als das „Territorium Ymmingeroth“ wird Immin-

gerode erstmals 1184 urkundlich erwähnt und

kam, nachdem es ursprünglich Eigentum der

Ludolfinger war, wie zahlreiche andere Orte der

Goldenen Mark, in den Besitz der Abtei Qued-

linburg. Die Äbtissin belehnte die Herren von

Bültzinglöwen und später auch die von Uslar-

Gleichen mit Gütern in Immingerode. Verbun-

den war der Ort auch mit dem Kloster Teistun-

genburg, das einst hier ein Vorwerk besaß.

Auch das Ratsdorf Immingerode war durch ei-

ne aus Wall und Graben gebildete, durch

Knick- und Wartensysteme gesicherte Land-

wehr eindeutig auf Duderstadt bezogen und

hatte somit Naturalabgaben sowie Hand- und

Spanndienste zu leisten.

Immingerode liegt drei Kilometer südwestlich

von Duderstadt und ist verbunden mit Nessel-

röden, Tiftlingerode, Gerblingerode und dem

zum Kreis Worbis gehörenden Böseckendorf.

Die Ortslage reicht bis dicht an die Ausläufer

des 279 Meter hohen Pferdeberges, an dessen

Westseite die in die Hahle mündende Muse ver-

läuft. Die 527 Hektar große Gemarkung Immin-

gerodes schließt 60 Hektar Wald mit ein, der

größtenteils am Südwesthang des Pferdeber-

ges und im Ikental liegt.

Die sich klar im Ortsbild abzeichnenden zwei

Siedlungsschwerpunkte sowie das im wesentli-

chen unveränderte Straßen- und Wegenetz ver-

anschaulicht die Feldmarkkarte von 1866. Orts-

bilddominierend sind Immingeröder Straße,

Bardowickstraße und Am Pferdeberg, die sich

z.T. stark gekrümmt zu einer Hauptdurchgangs-

straße zusammenschließen, die die Verbindung

mit Tiftlingerode und Böseckendorf herstellt.

Zu einer Verdichtung der Bebauung kam es

beiderseits der Immingeröder Straße und in un-

mittelbarer Nähe der erhöht liegenden Kirche

sowie am Knotenpunkt von Bismarckstraße,

Bardowickstraße, Berlingeröder Straße und Am

Pferdeberg. Charakteristisch für das Ortsbild

sind die z.T. weit auseinanderliegenden, unter-

schiedlich großen Hofstellen, die von kleinteili-

gen Hakenhöfen bis hin zu stattlichen Dreiseit-

höfen im Bereich der Immingeröder Straße rei-

chen. Die zumeist giebelständig ausgerichteten,

doppelgeschossigen Wohnhäuser der Hofanla-

gen stammen überwiegend aus dem 19.Jh. Die

bauliche Dominante des Dorfes ist die auf einer

Anhöhe gelegene barocke Saalkirche, die weit-

hin sichtbar den Dorfmittelpunkt zu erkennen

gibt. Neben der Kirche setzen die als Denkmale

ausgewiesenen Objekte Bardowickstraße 6,

das Küsterhaus Böseckendorfer Straße 8, die

Hofanlage Immingeröder Straße 8 und die am

westlichen Ortsrand entstandene Kluse Merk-

zeichen im Dorfbild.

Der aus der 1. Hälfte des 19.Jh. stammende

nahezu geschlossene Vierseithof Bardowick-

straße 6 besteht aus einem auf hohen Sand-

steinquadersockel gestellten, giebelständigen

Wohnhaus von 1863, einer um 1900 erweiter-

ten langgestreckten Scheune und einem ver-

bindenden Stallteil, der die Hofanlage nach We-

sten abschließt. Exponiert liegt die „Küsterstel-

le" Böseckendorfer Straße 8 in unmittelbarer

Nähe der Kirche, ein aus der 1. Hälfte des

19.Jh. stammender, auf hohen geländebeding-

ten Sockel gestellter eingeschossiger Fach-

werkbau unter abgewalmtem Satteldach.

Zu den ältesten Bauten des Dorfes gehört

zweifellos das Wohnhaus der Hofanlage Immin-

geröder Straße 8, ein doppelgeschossiger,

stockwerksweise abgezimmerter Fachwerkbau

mit leicht vorkragendem Oberstock aus der 2.

Hälfte des 18.Jh.

Herauszustellen ist vor allem der malerisch ge-

legene Kreuzweg östlich des gewachsenen

Ortskerns, der zum Pferdeberg empor führt

und zu den ausgedehntesten Kreuzweganlagen

Niedersachsens zählt. Im ausgehenden 19.Jh.

angelegt, folgen die 14 in Sandstein gearbeite-

ten Stationen dem Typus des Heiligenhäus-

chens, in dessen Nischen kolorierte Reliefs auf-

gestellt sind. Den Abschluß des nicht nur orts-

geschichtlich bedeutsamen Kreuzwegs bildet

ein Sandsteinkruzifix auf Postament, bezeichnet

mit „Johann Borchardt 1904“.

Von besonderer Bedeutung ist auch die am

westlichen Dorfrand entstandene Kluse. Die

heutige Kapelle (An der Klus), ein schlichter

Fachwerkbau mit abschließendem Pultdach,

stammt wohl aus der 2. Hälfte des vorigen

Jahrhunderts und wurde anstelle einer älteren,

wohl baufällig gewordenen Kapelle zum Ge-

dächtnis an die ausbrechende Pest 1682/83

errichtet.

Kath. Kirche St. Johannis Baptist

Inmitten eines leicht erhöht liegenden umfriede-

ten Kirchhofes entstand unter Einbeziehung ei-

nes im Kern mittelalterlichen Westturms zwi-

196

DUDERSTADT-IMMINGERODE

Als das „Territorium Ymmingeroth“ wird Immin-

gerode erstmals 1184 urkundlich erwähnt und

kam, nachdem es ursprünglich Eigentum der

Ludolfinger war, wie zahlreiche andere Orte der

Goldenen Mark, in den Besitz der Abtei Qued-

linburg. Die Äbtissin belehnte die Herren von

Bültzinglöwen und später auch die von Uslar-

Gleichen mit Gütern in Immingerode. Verbun-

den war der Ort auch mit dem Kloster Teistun-

genburg, das einst hier ein Vorwerk besaß.

Auch das Ratsdorf Immingerode war durch ei-

ne aus Wall und Graben gebildete, durch

Knick- und Wartensysteme gesicherte Land-

wehr eindeutig auf Duderstadt bezogen und

hatte somit Naturalabgaben sowie Hand- und

Spanndienste zu leisten.

Immingerode liegt drei Kilometer südwestlich

von Duderstadt und ist verbunden mit Nessel-

röden, Tiftlingerode, Gerblingerode und dem

zum Kreis Worbis gehörenden Böseckendorf.

Die Ortslage reicht bis dicht an die Ausläufer

des 279 Meter hohen Pferdeberges, an dessen

Westseite die in die Hahle mündende Muse ver-

läuft. Die 527 Hektar große Gemarkung Immin-

gerodes schließt 60 Hektar Wald mit ein, der

größtenteils am Südwesthang des Pferdeber-

ges und im Ikental liegt.

Die sich klar im Ortsbild abzeichnenden zwei

Siedlungsschwerpunkte sowie das im wesentli-

chen unveränderte Straßen- und Wegenetz ver-

anschaulicht die Feldmarkkarte von 1866. Orts-

bilddominierend sind Immingeröder Straße,

Bardowickstraße und Am Pferdeberg, die sich

z.T. stark gekrümmt zu einer Hauptdurchgangs-

straße zusammenschließen, die die Verbindung

mit Tiftlingerode und Böseckendorf herstellt.

Zu einer Verdichtung der Bebauung kam es

beiderseits der Immingeröder Straße und in un-

mittelbarer Nähe der erhöht liegenden Kirche

sowie am Knotenpunkt von Bismarckstraße,

Bardowickstraße, Berlingeröder Straße und Am

Pferdeberg. Charakteristisch für das Ortsbild

sind die z.T. weit auseinanderliegenden, unter-

schiedlich großen Hofstellen, die von kleinteili-

gen Hakenhöfen bis hin zu stattlichen Dreiseit-

höfen im Bereich der Immingeröder Straße rei-

chen. Die zumeist giebelständig ausgerichteten,

doppelgeschossigen Wohnhäuser der Hofanla-

gen stammen überwiegend aus dem 19.Jh. Die

bauliche Dominante des Dorfes ist die auf einer

Anhöhe gelegene barocke Saalkirche, die weit-

hin sichtbar den Dorfmittelpunkt zu erkennen

gibt. Neben der Kirche setzen die als Denkmale

ausgewiesenen Objekte Bardowickstraße 6,

das Küsterhaus Böseckendorfer Straße 8, die

Hofanlage Immingeröder Straße 8 und die am

westlichen Ortsrand entstandene Kluse Merk-

zeichen im Dorfbild.

Der aus der 1. Hälfte des 19.Jh. stammende

nahezu geschlossene Vierseithof Bardowick-

straße 6 besteht aus einem auf hohen Sand-

steinquadersockel gestellten, giebelständigen

Wohnhaus von 1863, einer um 1900 erweiter-

ten langgestreckten Scheune und einem ver-

bindenden Stallteil, der die Hofanlage nach We-

sten abschließt. Exponiert liegt die „Küsterstel-

le" Böseckendorfer Straße 8 in unmittelbarer

Nähe der Kirche, ein aus der 1. Hälfte des

19.Jh. stammender, auf hohen geländebeding-

ten Sockel gestellter eingeschossiger Fach-

werkbau unter abgewalmtem Satteldach.

Zu den ältesten Bauten des Dorfes gehört

zweifellos das Wohnhaus der Hofanlage Immin-

geröder Straße 8, ein doppelgeschossiger,

stockwerksweise abgezimmerter Fachwerkbau

mit leicht vorkragendem Oberstock aus der 2.

Hälfte des 18.Jh.

Herauszustellen ist vor allem der malerisch ge-

legene Kreuzweg östlich des gewachsenen

Ortskerns, der zum Pferdeberg empor führt

und zu den ausgedehntesten Kreuzweganlagen

Niedersachsens zählt. Im ausgehenden 19.Jh.

angelegt, folgen die 14 in Sandstein gearbeite-

ten Stationen dem Typus des Heiligenhäus-

chens, in dessen Nischen kolorierte Reliefs auf-

gestellt sind. Den Abschluß des nicht nur orts-

geschichtlich bedeutsamen Kreuzwegs bildet

ein Sandsteinkruzifix auf Postament, bezeichnet

mit „Johann Borchardt 1904“.

Von besonderer Bedeutung ist auch die am

westlichen Dorfrand entstandene Kluse. Die

heutige Kapelle (An der Klus), ein schlichter

Fachwerkbau mit abschließendem Pultdach,

stammt wohl aus der 2. Hälfte des vorigen

Jahrhunderts und wurde anstelle einer älteren,

wohl baufällig gewordenen Kapelle zum Ge-

dächtnis an die ausbrechende Pest 1682/83

errichtet.

Kath. Kirche St. Johannis Baptist

Inmitten eines leicht erhöht liegenden umfriede-

ten Kirchhofes entstand unter Einbeziehung ei-

nes im Kern mittelalterlichen Westturms zwi-

196