BIBLIOGRAPHIE

83

semble bien indiquer que, dans l’esprit de ses organisateurs, ce qui restait gardait

un lien fort étroit. C’est contre cette conception que je m’élève et, à en juger

d’après les travaux récents, je crois bien qu’une étude plus approfondie des

monuments, à la lumière de documents historiques nouveaux, conduira de plus

en plus à séparer des ensembles remarquables dans le mélange un peu chaotique

et assurément artificiel que dévoilent les planches des Meisterverke Muhammedan-

ischer Kunst.

A y regarder de près cependant, ce travail s’accomplit déjà dans la composi-

tion de l’ouvrage en cause. Il est facile de voir que, pour la Perse, par exemple,

un caractère propre, définissant un style particulier, se dégage au xve siècle dans

la miniature. Il est facile de voir s’affir-

mer aussi l’unité de style des tapis per-

sans. Je regrette de n’avoir point trouvé

parmi les planches la reproduction d’un

de ces beaux tapis du Turkestan oriental

— du reste extrêmement rares — qui

aurait pu donner plus de force encore

à cette constatation, en montrant un

caractère bien différent du caractère

persan. Sur ces points particuliers, les

éléments communs, les différences es-

sentielles, délimitent avec netteté des

groupes qu’il convient d’étudier pour

eux-mêmes. Partout ailleurs, la multi-

plicité des influences est déconcertante

et dénonce l'importance du travail à ac-

complir. Il faudra surtout se faire une

idée beaucoup plus large d’un classe-

ment nécessaire et, dans bien des cas,

au moins pour ce qui concerne la Méso-

potamie, la Syrie et l’ensemble de l’Asie

Mineure, renoncer à l’étiquette musulmane. S’il y a, dans l’art byzantin, une

section spéciale réservée à la miniature arménienne, il importe peu que ce style

ait servi à des représentations de sujets musulmans ou chrétiens. Cette remarque

ne s’applique point seulement à ce cas particulier. Je crois qu’elle devra s’étendre

à bien des manifestations d’art musulman en Asie Mineure, en Egypte, en Es-

pagne ; tandis qu’en Perse ou en Mésopotamie on cherche vainement une origine

«musulmane» de l’art, on est, au contraire, amené à faire entrer l’art musulman

de ces régions dans l’évolution de formules préexistantes. Et qu’on ne dise point

qu’il ne s’agit que d’influences : ce n’est pas l’inspiration islamique qui domine :

c’est elle qui cède, partout et toujours.

Ces observations soulèvent des questions de méthode et de classement qui

sont fort importantes dans des matières relevant de l’histoire et de l’archéolo-

gie. J'ajoute qu’elles sont singulièrement renforcées par la riche moisson de

documents nouveaux fournis par l’exploration archéologique de l’Asie centrale.

Au fur et à mesure que leur étude se complète, on s’aperçoit que toute l’histoire,

obscure encore, de la basse antiquité classique et des arts nouveaux qui y

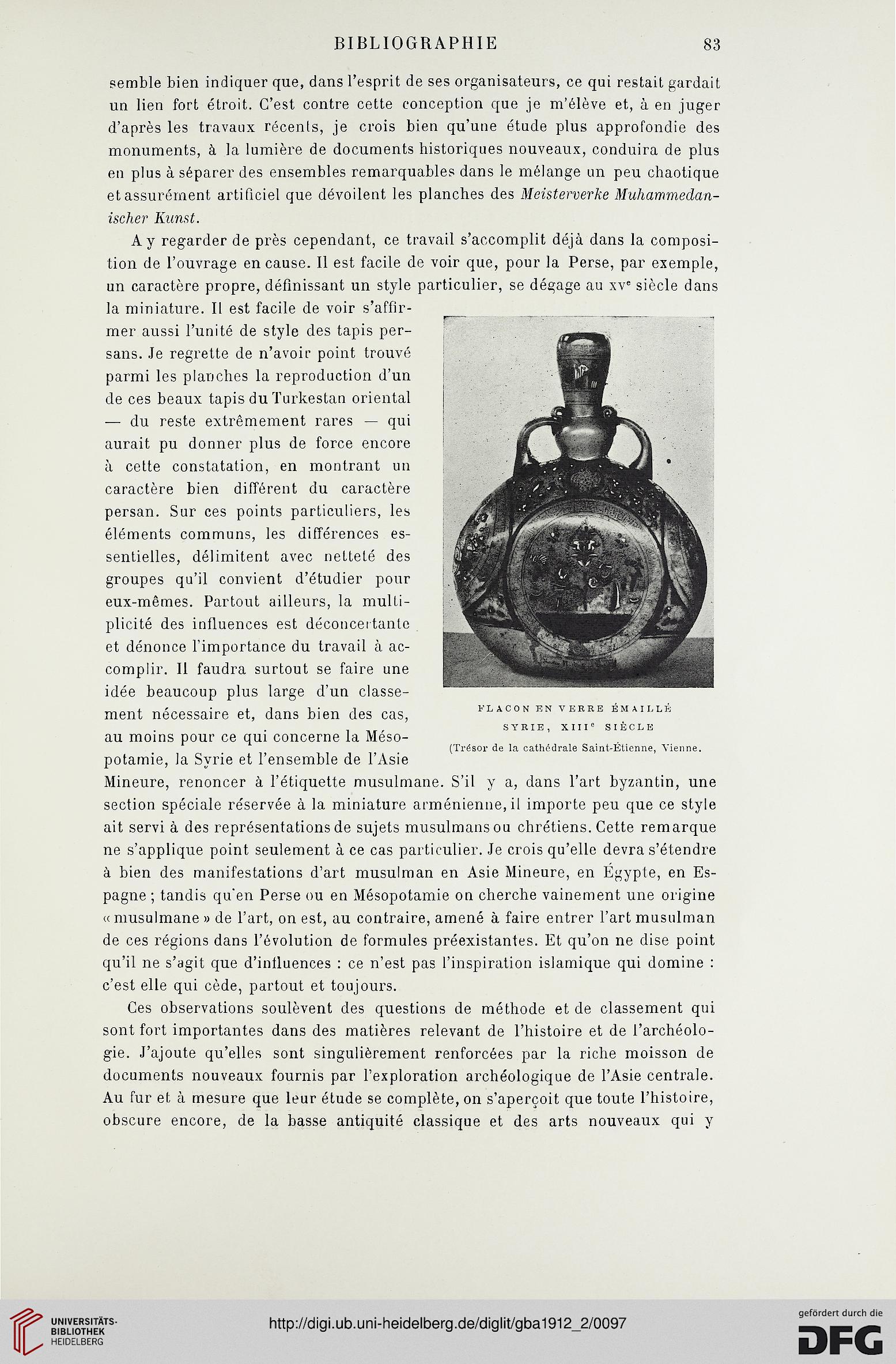

FLACON EN VERRE EMAILLE

SYRIE , XIIIe SIÈCLE

(Trésor de la cathédrale Saint-Étienne, Vienne.

83

semble bien indiquer que, dans l’esprit de ses organisateurs, ce qui restait gardait

un lien fort étroit. C’est contre cette conception que je m’élève et, à en juger

d’après les travaux récents, je crois bien qu’une étude plus approfondie des

monuments, à la lumière de documents historiques nouveaux, conduira de plus

en plus à séparer des ensembles remarquables dans le mélange un peu chaotique

et assurément artificiel que dévoilent les planches des Meisterverke Muhammedan-

ischer Kunst.

A y regarder de près cependant, ce travail s’accomplit déjà dans la composi-

tion de l’ouvrage en cause. Il est facile de voir que, pour la Perse, par exemple,

un caractère propre, définissant un style particulier, se dégage au xve siècle dans

la miniature. Il est facile de voir s’affir-

mer aussi l’unité de style des tapis per-

sans. Je regrette de n’avoir point trouvé

parmi les planches la reproduction d’un

de ces beaux tapis du Turkestan oriental

— du reste extrêmement rares — qui

aurait pu donner plus de force encore

à cette constatation, en montrant un

caractère bien différent du caractère

persan. Sur ces points particuliers, les

éléments communs, les différences es-

sentielles, délimitent avec netteté des

groupes qu’il convient d’étudier pour

eux-mêmes. Partout ailleurs, la multi-

plicité des influences est déconcertante

et dénonce l'importance du travail à ac-

complir. Il faudra surtout se faire une

idée beaucoup plus large d’un classe-

ment nécessaire et, dans bien des cas,

au moins pour ce qui concerne la Méso-

potamie, la Syrie et l’ensemble de l’Asie

Mineure, renoncer à l’étiquette musulmane. S’il y a, dans l’art byzantin, une

section spéciale réservée à la miniature arménienne, il importe peu que ce style

ait servi à des représentations de sujets musulmans ou chrétiens. Cette remarque

ne s’applique point seulement à ce cas particulier. Je crois qu’elle devra s’étendre

à bien des manifestations d’art musulman en Asie Mineure, en Egypte, en Es-

pagne ; tandis qu’en Perse ou en Mésopotamie on cherche vainement une origine

«musulmane» de l’art, on est, au contraire, amené à faire entrer l’art musulman

de ces régions dans l’évolution de formules préexistantes. Et qu’on ne dise point

qu’il ne s’agit que d’influences : ce n’est pas l’inspiration islamique qui domine :

c’est elle qui cède, partout et toujours.

Ces observations soulèvent des questions de méthode et de classement qui

sont fort importantes dans des matières relevant de l’histoire et de l’archéolo-

gie. J'ajoute qu’elles sont singulièrement renforcées par la riche moisson de

documents nouveaux fournis par l’exploration archéologique de l’Asie centrale.

Au fur et à mesure que leur étude se complète, on s’aperçoit que toute l’histoire,

obscure encore, de la basse antiquité classique et des arts nouveaux qui y

FLACON EN VERRE EMAILLE

SYRIE , XIIIe SIÈCLE

(Trésor de la cathédrale Saint-Étienne, Vienne.