Die Ausstellung Muhammedanischer Kunst in München.

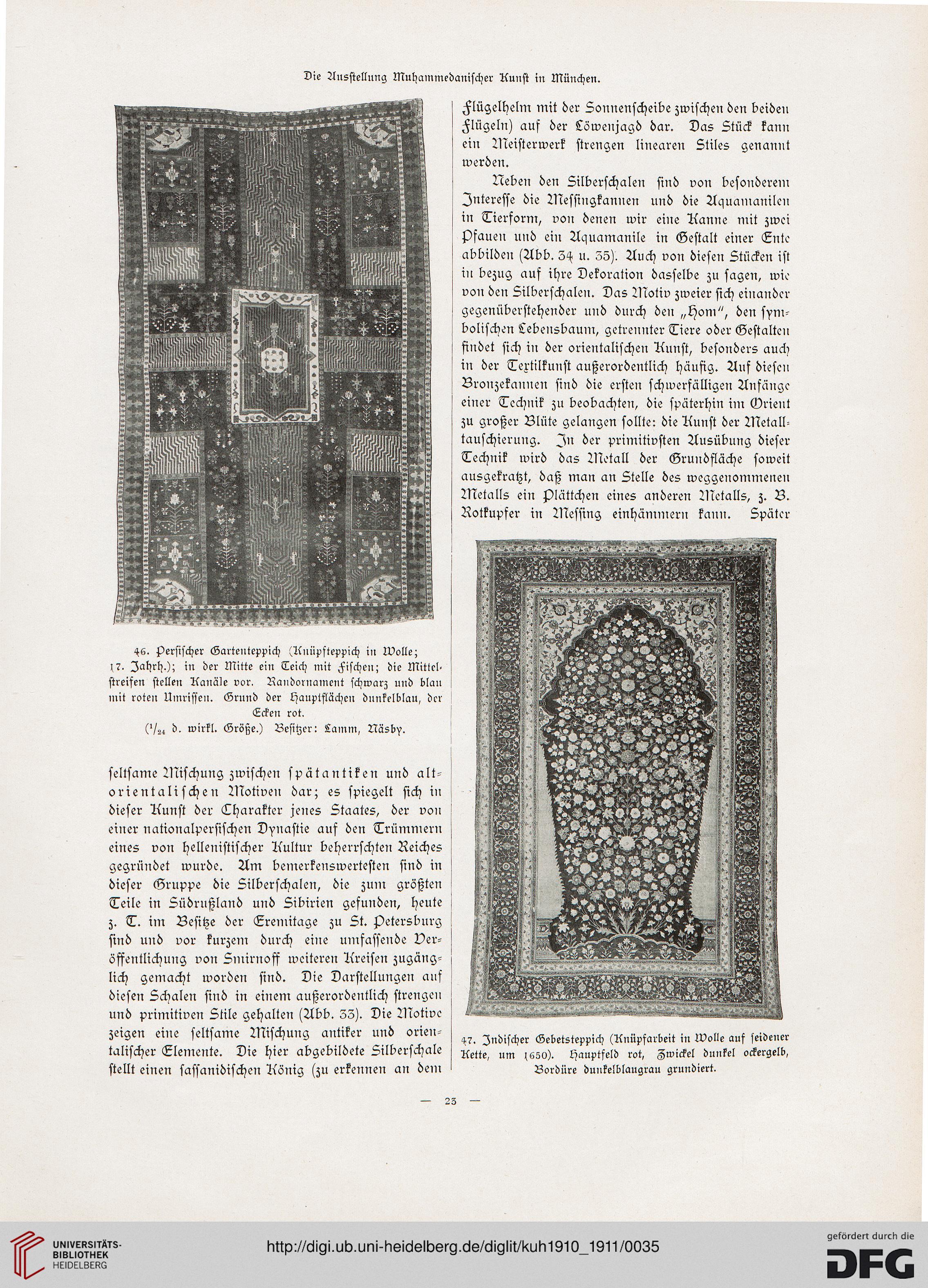

46. persischer Gartentcppich (Knüpfteppich in Wolle;

;7. Jahrh.); in der Mitte ein Teich mit Fischen; die Mittel-

streifen stellen Kanäle vor. Randornament schwarz und blau

mit roten Umrissen. Grund der ksauptflächen dunkelblau, der

Ecken rot.

O/su d. wirkt. Größe.) Besitzer: Lamm, Näsby.

seltsame Mischung zwischen spätantiken und alt

orientalischen Motiven dar; es spiegelt sich in

dieser Kunst der Charakter jenes Staates, der von

einer nationalpersischen Dynastie auf den Trümniern

eines von hellenistischer Kultur beherrschten Reiches

gegründet wurde. Am bemerkenswertesten sind in

dieser Gruppe die Silberschalen, die zum größten

Teile in Südrußland und Sibirien gefunden, heute

z. T. in: Besitze der Eremitage zu St. Petersburg

sind und vor kurzen: durch eilte umfassende Bcr-

öffentlichung von Smirnoff weiteren Kreisen zugäng-

lich gemacht worden sind. Die Darstellungen auf

diesen Schalen sind in einen: außerordentlich strengen

und primitiven Stile gehalten (Abb. 33). Die Motive

zeigen eine seltsame Mischung antiker und orien-

talischer Elemente. Die hier abgebildete Silberschale

stellt einen sassanidischcn König (zu erkennen an den:

Flügelhelm mit der Sonnenscheibe zwischen den beiden

Flügeln) auf der Löwenjagd dar. Das Stück kann

eii: Meisterwerk strengen linearen Stiles genannt

werden.

Neben den Silberschalen sind von besonderen:

Interesse die Messingkannen ui:d die Aquamanilen

in Tierform, voi: denen wir eine Kanne mit zwei

Pfauen und eii: Aquamanile in Gestalt einer Ente

abbilden (Abb. 3q- u. 35). Auch von diesen Stücken ist

in bezug auf ihre Dekoration dasselbe zu sagen, wie

von den Silberschalen. Das Motiv zweier sich einander

gegenüberstehender und durch den „Hom", den sym-

bolischen Lebensbaum, getrennter Tiere oder Gestalten

findet sich in der orientalischen Kunst, besonders auch

in der Textilkunst außerordentlich häufig. Auf diesen

Bronzekannen sind die ersten schwerfälligen Anfänge

einer Technik zu beobachten, die späterhin in: Orient

zu großer Blüte gelangen sollte: die Kunst der Metall-

tauschierung. In der primitivsten Ausübung dieser

Technik wird das Metall der Grundfläche soweit

ausgekratzt, daß man an Stelle des weggenommeneu

Metalls ein Plättchen eines anderen Metalls, z. B.

Rotkupfer iu Messing einhämmern kann. Später

47. Indischer Gebetsteppich (Knüpfarbeit in Wolle auf seidener

Kette, um ;65v). Hauptfeld rot, Zwickel dunkel ockergelb,

Bordüre dunkelblaugrau grundiert.

22

46. persischer Gartentcppich (Knüpfteppich in Wolle;

;7. Jahrh.); in der Mitte ein Teich mit Fischen; die Mittel-

streifen stellen Kanäle vor. Randornament schwarz und blau

mit roten Umrissen. Grund der ksauptflächen dunkelblau, der

Ecken rot.

O/su d. wirkt. Größe.) Besitzer: Lamm, Näsby.

seltsame Mischung zwischen spätantiken und alt

orientalischen Motiven dar; es spiegelt sich in

dieser Kunst der Charakter jenes Staates, der von

einer nationalpersischen Dynastie auf den Trümniern

eines von hellenistischer Kultur beherrschten Reiches

gegründet wurde. Am bemerkenswertesten sind in

dieser Gruppe die Silberschalen, die zum größten

Teile in Südrußland und Sibirien gefunden, heute

z. T. in: Besitze der Eremitage zu St. Petersburg

sind und vor kurzen: durch eilte umfassende Bcr-

öffentlichung von Smirnoff weiteren Kreisen zugäng-

lich gemacht worden sind. Die Darstellungen auf

diesen Schalen sind in einen: außerordentlich strengen

und primitiven Stile gehalten (Abb. 33). Die Motive

zeigen eine seltsame Mischung antiker und orien-

talischer Elemente. Die hier abgebildete Silberschale

stellt einen sassanidischcn König (zu erkennen an den:

Flügelhelm mit der Sonnenscheibe zwischen den beiden

Flügeln) auf der Löwenjagd dar. Das Stück kann

eii: Meisterwerk strengen linearen Stiles genannt

werden.

Neben den Silberschalen sind von besonderen:

Interesse die Messingkannen ui:d die Aquamanilen

in Tierform, voi: denen wir eine Kanne mit zwei

Pfauen und eii: Aquamanile in Gestalt einer Ente

abbilden (Abb. 3q- u. 35). Auch von diesen Stücken ist

in bezug auf ihre Dekoration dasselbe zu sagen, wie

von den Silberschalen. Das Motiv zweier sich einander

gegenüberstehender und durch den „Hom", den sym-

bolischen Lebensbaum, getrennter Tiere oder Gestalten

findet sich in der orientalischen Kunst, besonders auch

in der Textilkunst außerordentlich häufig. Auf diesen

Bronzekannen sind die ersten schwerfälligen Anfänge

einer Technik zu beobachten, die späterhin in: Orient

zu großer Blüte gelangen sollte: die Kunst der Metall-

tauschierung. In der primitivsten Ausübung dieser

Technik wird das Metall der Grundfläche soweit

ausgekratzt, daß man an Stelle des weggenommeneu

Metalls ein Plättchen eines anderen Metalls, z. B.

Rotkupfer iu Messing einhämmern kann. Später

47. Indischer Gebetsteppich (Knüpfarbeit in Wolle auf seidener

Kette, um ;65v). Hauptfeld rot, Zwickel dunkel ockergelb,

Bordüre dunkelblaugrau grundiert.

22