Die Ausstellung Muhammedanischer Kunst in München.

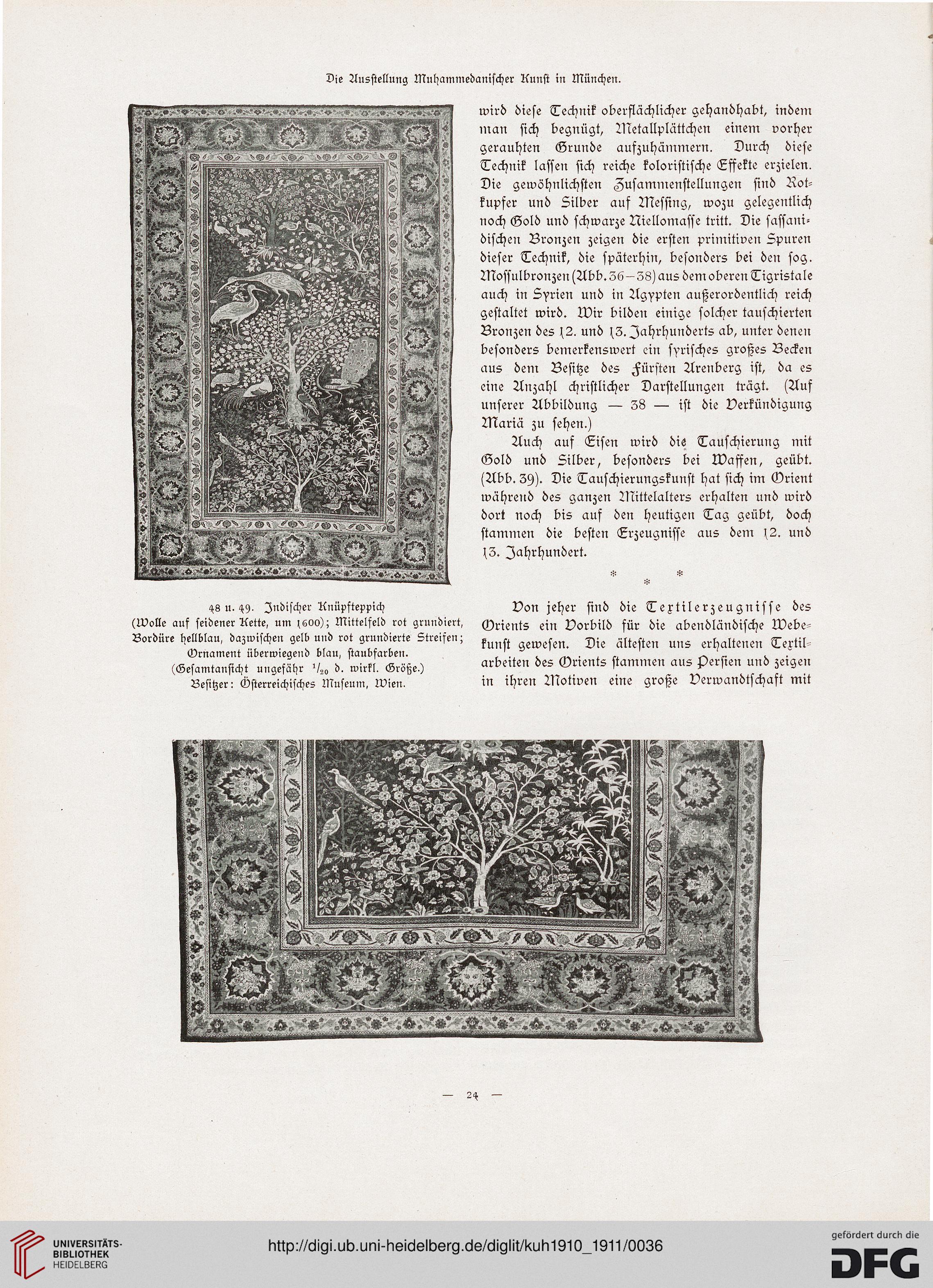

<*8 u. 49. Indischer Knüpftexpich

(Wolle auf seidener Kette, um ^soo); Mittelfeld rot grundiert,

Bordüre hellblau, dazwischen gelb und rot grundierte Streifen;

Vrnament überwiegend blau, staubfarben.

(Gesamtansicht ungefähr '/zg d. wirkl. Größe.)

Besitzer: (Österreichisches Museum, Wien.

wird diese Technik oberflächlicher gehandhabt, indem

inan sich begnügt, Metallplättchen einem vorher

gerauhten Grunde aufzuhämmern. Durch diese

Technik lassen sich reiche koloristische Effekte erzielen.

Die gewöhnlichsten Zusammenstellungen sind Rot-

kupfer und Silber auf Messing, wozu gelegentlich

noch Gold und schwarze Niellomasse tritt. Die sassani-

dischen Bronzen zeigen die ersten primitiven Spuren

dieser Technik, die späterhin, besonders bei den fog.

Moffulbronzen (Abb. 36-38) aus dem oberen Tigristale

auch in Syrien und in Ägypten außerordentlich reich

gestaltet wird. Wir bilden einige solcher tauschierten

Bronzen des \2. und (3. Jahrhunderts ab, unter denen

besonders bemerkenswert ein syrisches großes Becken

aus dem Besitze des Fürsten Arenberg ist, da es

eine Anzahl christlicher Darstellungen trägt. (Auf

unserer Abbildung — 38 — ist die Verkündigung

Mariä zu sehen.)

Auch auf Eisen wird dis Tauschierung mit

Gold und Silber, besonders bei Waffen, geübt.

(Abb. 39). Die Tauschierungskunst hat sich im Orient

während des ganzen Mittelalters erhalten und wird

dort noch bis auf den heutigen Tag geübt, doch

stammen die besten Erzeugnisse aus dein \2. und

(3. Jahrhundert.

*

Von jeher sind die Textilerzeugnisse des

Orients ein Vorbild für die abendländische Webe-

kunst gewesen. Die ältesten uns erhaltenen Textil

arbeiten des Orients stammen aus Persien und zeigen

in ihren Motiven eine große Verwandtschaft mit

2*

<*8 u. 49. Indischer Knüpftexpich

(Wolle auf seidener Kette, um ^soo); Mittelfeld rot grundiert,

Bordüre hellblau, dazwischen gelb und rot grundierte Streifen;

Vrnament überwiegend blau, staubfarben.

(Gesamtansicht ungefähr '/zg d. wirkl. Größe.)

Besitzer: (Österreichisches Museum, Wien.

wird diese Technik oberflächlicher gehandhabt, indem

inan sich begnügt, Metallplättchen einem vorher

gerauhten Grunde aufzuhämmern. Durch diese

Technik lassen sich reiche koloristische Effekte erzielen.

Die gewöhnlichsten Zusammenstellungen sind Rot-

kupfer und Silber auf Messing, wozu gelegentlich

noch Gold und schwarze Niellomasse tritt. Die sassani-

dischen Bronzen zeigen die ersten primitiven Spuren

dieser Technik, die späterhin, besonders bei den fog.

Moffulbronzen (Abb. 36-38) aus dem oberen Tigristale

auch in Syrien und in Ägypten außerordentlich reich

gestaltet wird. Wir bilden einige solcher tauschierten

Bronzen des \2. und (3. Jahrhunderts ab, unter denen

besonders bemerkenswert ein syrisches großes Becken

aus dem Besitze des Fürsten Arenberg ist, da es

eine Anzahl christlicher Darstellungen trägt. (Auf

unserer Abbildung — 38 — ist die Verkündigung

Mariä zu sehen.)

Auch auf Eisen wird dis Tauschierung mit

Gold und Silber, besonders bei Waffen, geübt.

(Abb. 39). Die Tauschierungskunst hat sich im Orient

während des ganzen Mittelalters erhalten und wird

dort noch bis auf den heutigen Tag geübt, doch

stammen die besten Erzeugnisse aus dein \2. und

(3. Jahrhundert.

*

Von jeher sind die Textilerzeugnisse des

Orients ein Vorbild für die abendländische Webe-

kunst gewesen. Die ältesten uns erhaltenen Textil

arbeiten des Orients stammen aus Persien und zeigen

in ihren Motiven eine große Verwandtschaft mit

2*