CHARLES VAN DER STAPPEN'S WERKE IN SILBER UND ELFENBEIN

in Athen die hehre Gestalt der Athena aufstellte. Das

ist die Zeit der höchsten, bisher unerreichten und

schwerlich jemals erreichbaren Blüte der Elfenbein-

kunst. Die Römer verarbeiteten das Elfenbein noch

in vollendeter Technik, aber nur zu kunstgewerblichen

Gegenständen. Die altchristliche Plastik hat uns eine

Reihe von Diptychen und

Pyxen geliefert, nament-

lich erscheinen die By-

zantiner als die Erhalter

der Elfenbeinplastik, die

seit Karl d. Gr. auch in

Deutschland Eingang ge-

funden hat. Hier ist als

ein Hauptwerk das Ge-

betbuch Karls des Kahlen

mit den Darstellungen

aus dem Leben Davids

zu nennen. Italien be-

sitzt ein bemerkenswer-

tes Werk in dem Salor-

ner Altarvorsatz aus dem

12. Jahrhundert. Im 14.

Jahrhundert wird die

Schule von Dieppe be-

gründet, die auf lange

Zeit hinaus sozusagen

privilegiert erscheint, bis

im 18. und 19. Jahrhun-

dert Nürnberg und an-

dere süddeutsche Städte

Dieppe überholen, wobei

nebenher auch Chinesen

und Japaner das Absatz-

gebiet befruchten, aber

in allen diesen Strömun-

gen handelte es sich nur

immer um das Kunst-

gewerbe, während die

monumentale Rundplas-

tik, abgesehen von einer

Statue der Athena, eines

Werkes des Pariser Si-

mart aus dem Jahre 1855

nichts Bemerkenswertes

hervorbrachte. Der bel-

gischen Bildhauerschule

unserer Tage und darunter in erster Reihe einem

ihrer führenden Geister, Charles van der Stappen,

war es vorbehalten, wieder in grossem Stil das Elfen-

bein zu bilden.

Man wurde sich wieder der vielfachen Vorzüge

des bildsamen Materials bewusst, die milde die mensch-

liche Epidermis warm wiedergebende Farbe, die Durch-

sichtigkeit und die feine Struktur des lebensvollen

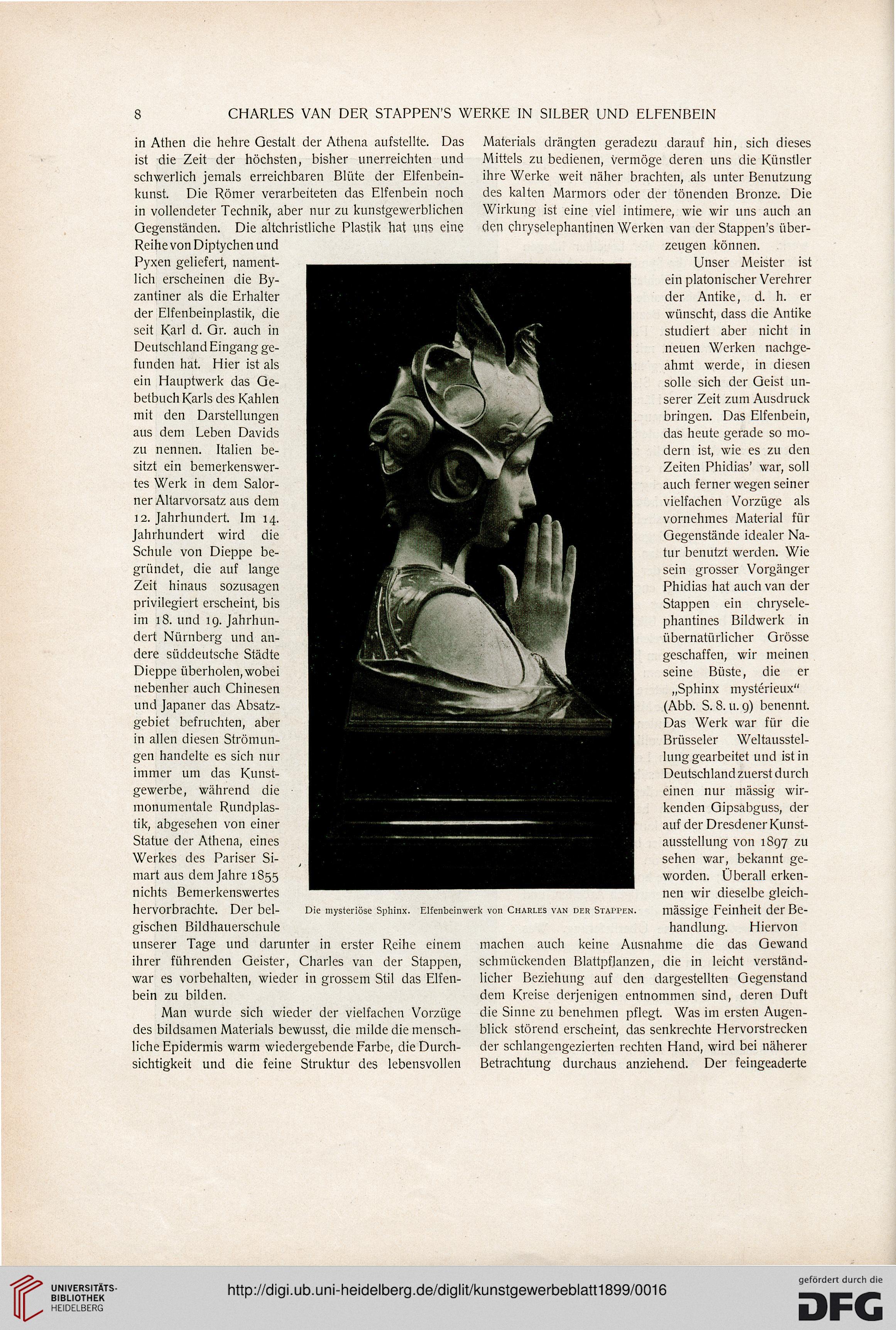

Die mysteriöse Sphinx. Elfenbeinwerk von Charles van der Staiten

Materials drängten geradezu darauf hin, sich dieses

Mittels zu bedienen, vermöge deren uns die Künstler

ihre Werke weit näher brachten, als unter Benutzung

des kalten Marmors oder der tönenden Bronze. Die

Wirkung ist eine viel intimere, wie wir uns auch an

den chryselephantinen Werken van der Stappen's über-

zeugen können.

Unser Meister ist

ein platonischer Verehrer

der Antike, d. h. er

wünscht, dass die Antike

studiert aber nicht in

neuen Werken nachge-

ahmt werde, in diesen

solle sich der Geist un-

serer Zeit zum Ausdruck

bringen. Das Elfenbein,

das heute gerade so mo-

dern ist, wie es zu den

Zeiten Phidias' war, soll

auch ferner wegen seiner

vielfachen Vorzüge als

vornehmes Material für

Gegenstände idealer Na-

tur benutzt werden. Wie

sein grosser Vorgänger

Phidias hat auch van der

Stappen ein chrysele-

phantines Bildwerk in

übernatürlicher Grösse

geschaffen, wir meinen

seine Büste, die er

„Sphinx mysterieux"

(Abb. S. 8. u. 9) benennt.

Das Werk war für die

Brüsseler Weltausstel-

lunggearbeitet und ist in

Deutschland zuerst durch

einen nur massig wir-

kenden Gipsabguss, der

auf der Dresdener Kunst-

ausstellung von 1897 zu

sehen war, bekannt ge-

worden. Überall erken-

nen wir dieselbe gleich-

massige Feinheit der Be-

handlung. Hiervon

machen auch keine Ausnahme die das Gewand

schmückenden Blattpflanzen, die in leicht verständ-

licher Beziehung auf den dargestellten Gegenstand

dem Kreise derjenigen entnommen sind, deren Duft

die Sinne zu benehmen pflegt. Was im ersten Augen-

blick störend erscheint, das senkrechte Hervorstrecken

der schlangengezierten rechten Hand, wird bei näherer

Betrachtung durchaus anziehend. Der feingeaderte

in Athen die hehre Gestalt der Athena aufstellte. Das

ist die Zeit der höchsten, bisher unerreichten und

schwerlich jemals erreichbaren Blüte der Elfenbein-

kunst. Die Römer verarbeiteten das Elfenbein noch

in vollendeter Technik, aber nur zu kunstgewerblichen

Gegenständen. Die altchristliche Plastik hat uns eine

Reihe von Diptychen und

Pyxen geliefert, nament-

lich erscheinen die By-

zantiner als die Erhalter

der Elfenbeinplastik, die

seit Karl d. Gr. auch in

Deutschland Eingang ge-

funden hat. Hier ist als

ein Hauptwerk das Ge-

betbuch Karls des Kahlen

mit den Darstellungen

aus dem Leben Davids

zu nennen. Italien be-

sitzt ein bemerkenswer-

tes Werk in dem Salor-

ner Altarvorsatz aus dem

12. Jahrhundert. Im 14.

Jahrhundert wird die

Schule von Dieppe be-

gründet, die auf lange

Zeit hinaus sozusagen

privilegiert erscheint, bis

im 18. und 19. Jahrhun-

dert Nürnberg und an-

dere süddeutsche Städte

Dieppe überholen, wobei

nebenher auch Chinesen

und Japaner das Absatz-

gebiet befruchten, aber

in allen diesen Strömun-

gen handelte es sich nur

immer um das Kunst-

gewerbe, während die

monumentale Rundplas-

tik, abgesehen von einer

Statue der Athena, eines

Werkes des Pariser Si-

mart aus dem Jahre 1855

nichts Bemerkenswertes

hervorbrachte. Der bel-

gischen Bildhauerschule

unserer Tage und darunter in erster Reihe einem

ihrer führenden Geister, Charles van der Stappen,

war es vorbehalten, wieder in grossem Stil das Elfen-

bein zu bilden.

Man wurde sich wieder der vielfachen Vorzüge

des bildsamen Materials bewusst, die milde die mensch-

liche Epidermis warm wiedergebende Farbe, die Durch-

sichtigkeit und die feine Struktur des lebensvollen

Die mysteriöse Sphinx. Elfenbeinwerk von Charles van der Staiten

Materials drängten geradezu darauf hin, sich dieses

Mittels zu bedienen, vermöge deren uns die Künstler

ihre Werke weit näher brachten, als unter Benutzung

des kalten Marmors oder der tönenden Bronze. Die

Wirkung ist eine viel intimere, wie wir uns auch an

den chryselephantinen Werken van der Stappen's über-

zeugen können.

Unser Meister ist

ein platonischer Verehrer

der Antike, d. h. er

wünscht, dass die Antike

studiert aber nicht in

neuen Werken nachge-

ahmt werde, in diesen

solle sich der Geist un-

serer Zeit zum Ausdruck

bringen. Das Elfenbein,

das heute gerade so mo-

dern ist, wie es zu den

Zeiten Phidias' war, soll

auch ferner wegen seiner

vielfachen Vorzüge als

vornehmes Material für

Gegenstände idealer Na-

tur benutzt werden. Wie

sein grosser Vorgänger

Phidias hat auch van der

Stappen ein chrysele-

phantines Bildwerk in

übernatürlicher Grösse

geschaffen, wir meinen

seine Büste, die er

„Sphinx mysterieux"

(Abb. S. 8. u. 9) benennt.

Das Werk war für die

Brüsseler Weltausstel-

lunggearbeitet und ist in

Deutschland zuerst durch

einen nur massig wir-

kenden Gipsabguss, der

auf der Dresdener Kunst-

ausstellung von 1897 zu

sehen war, bekannt ge-

worden. Überall erken-

nen wir dieselbe gleich-

massige Feinheit der Be-

handlung. Hiervon

machen auch keine Ausnahme die das Gewand

schmückenden Blattpflanzen, die in leicht verständ-

licher Beziehung auf den dargestellten Gegenstand

dem Kreise derjenigen entnommen sind, deren Duft

die Sinne zu benehmen pflegt. Was im ersten Augen-

blick störend erscheint, das senkrechte Hervorstrecken

der schlangengezierten rechten Hand, wird bei näherer

Betrachtung durchaus anziehend. Der feingeaderte