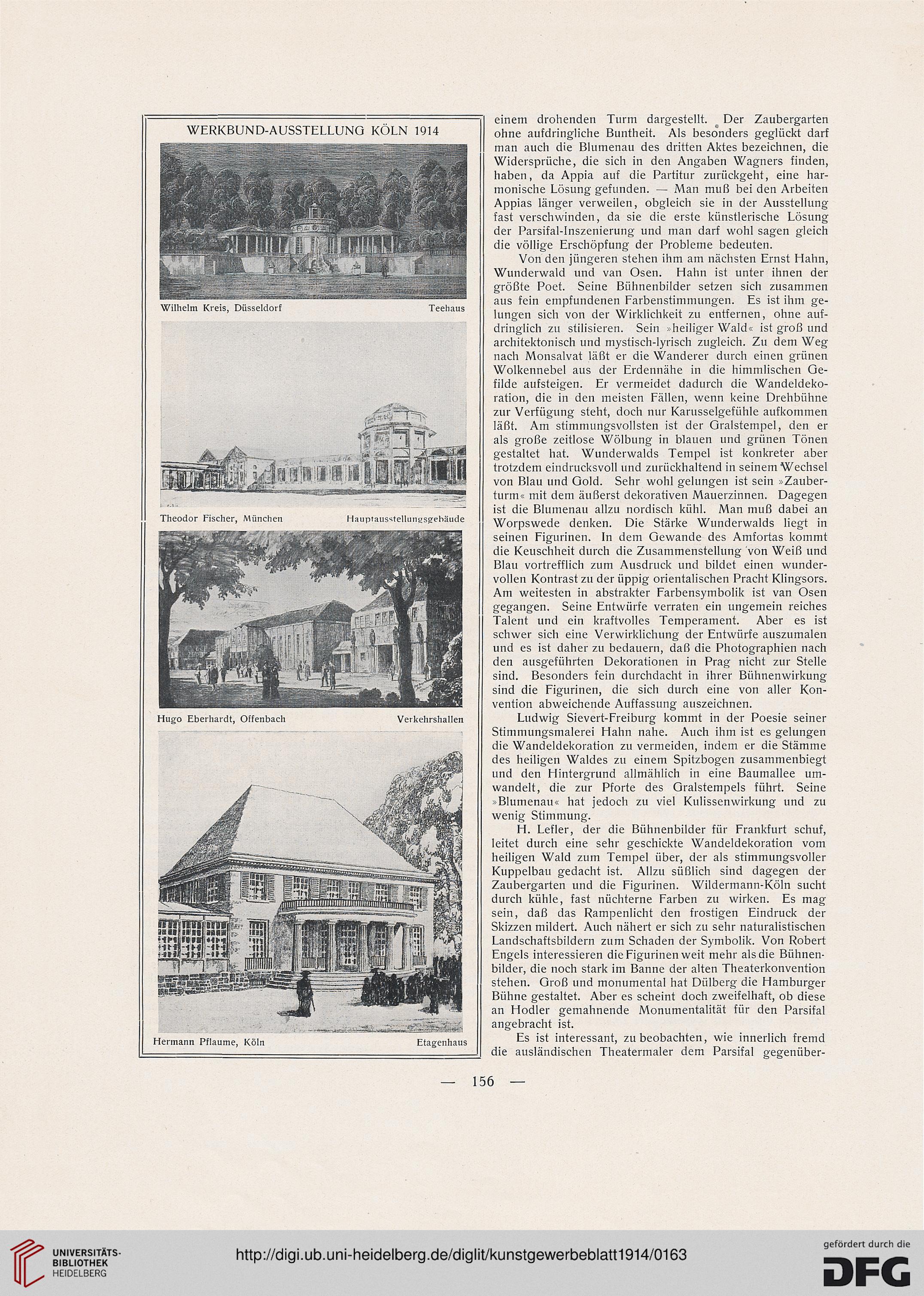

Wilhelm Kreis, Düsseldorf

Teehaus

Theodor Fischer, München

Hauptausstellunys^ebäude

Hugo Eberhardt, Offenbach

Verkehrshallen

Hermann Pflaume, Köln

Etagenhaus

fiinHUiumummnimm

einem drohenden Turm dargestellt. Der Zaubergarten

ohne aufdringliche Buntheit. Als besonders geglückt darf

man auch die Blumenau des dritten Aktes bezeichnen, die

Widersprüche, die sich in den Angaben Wagners finden,

haben, da Appia auf die Partitur zurückgeht, eine har-

monische Lösung gefunden. — Man muß bei den Arbeiten

Appias länger verweilen, obgleich sie in der Ausstellung

fast verschwinden, da sie die erste künstlerische Lösung

der Parsifal-Inszenierung und man darf wohl sagen gleich

die völlige Erschöpfung der Probleme bedeuten.

Von den jüngeren stehen ihm am nächsten Ernst Hahn,

Wunderwald und van Ösen. Hahn ist unter ihnen der

größte Poet. Seine Bühnenbilder setzen sich zusammen

aus fein empfundenen Farbenstimmungen. Es ist ihm ge-

lungen sich von der Wirklichkeit zu entfernen, ohne auf-

dringlich zu stilisieren. Sein » heiliger Wald« ist groß und

architektonisch und mystisch-lyrisch zugleich. Zu dem Weg

nach Monsalvat läßt er die Wanderer durch einen grünen

Wolkennebel aus der Erdennähe in die himmlischen Ge-

filde aufsteigen. Er vermeidet dadurch die Wandeldeko-

ration, die in den meisten Fällen, wenn keine Drehbühne

zur Verfügung steht, doch nur Karusselgefühle aufkommen

läßt. Am stimmungsvollsten ist der Gralstempel, den er

als große zeitlose Wölbung in blauen und grünen Tönen

gestaltet hat. Wunderwalds Tempel ist konkreter aber

trotzdem eindrucksvoll und zurückhaltend in seinem Wechsel

von Blau und Gold. Sehr wohl gelungen ist sein »Zauber-

turm« mit dem äußerst dekorativen Mauerzinnen. Dagegen

ist die Blumenau allzu nordisch kühl. Man muß dabei an

Worpswede denken. Die Stärke Wunderwalds liegt in

seinen Figurinen. In dem Gewände des Amfortas kommt

die Keuschheit durch die Zusammenstellung von Weiß und

Blau vortrefflich zum Ausdruck und bildet einen wunder-

vollen Kontrast zu der üppig orientalischen Pracht Klingsors.

Am weitesten in abstrakter Farbensymbolik ist van Ösen

gegangen. Seine Entwürfe verraten ein ungemein reiches

Talent und ein kraftvolles Temperament. Aber es ist

schwer sich eine Verwirklichung der Entwürfe auszumalen

und es ist daher zu bedauern, daß die Photographien nach

den ausgeführten Dekorationen in Prag nicht zur Stelle

sind. Besonders fein durchdacht in ihrer Bühnenwirkung

sind die Figurinen, die sich durch eine von aller Kon-

vention abweichende Auffassung auszeichnen.

Ludwig Sievert-Freiburg kommt in der Poesie seiner

Stimmungsmalerei Hahn nahe. Auch ihm ist es gelungen

die Wandeldekoration zu vermeiden, indem er die Stämme

des heiligen Waldes zu einem Spitzbogen zusammenbiegt

und den Hintergrund allmählich in eine Baumallee um-

wandelt, die zur Pforte des Gralstempels führt. Seine

»Blumenau« hat jedoch zu viel Kulissenwirkung und zu

wenig Stimmung.

H. Lefler, der die Bühnenbilder für Frankfurt schuf,

leitet durch eine sehr geschickte Wandeldekoration vom

heiligen Wald zum Tempel über, der als stimmungsvoller

Kuppelbau gedacht ist. Allzu süßlich sind dagegen der

Zaubergarten und die Figurinen. Wildermann-Köln sucht

durch kühle, fast nüchterne Farben zu wirken. Es mag

sein, daß das Rampenlicht den frostigen Eindruck der

Skizzen mildert. Auch nähert er sich zu sehr naturalistischen

Landschaftsbildern zum Schaden der Symbolik. Von Robert

Engels interessieren die Figurinen weit mehr als die Bühnen-

bilder, die noch stark im Banne der alten Theaterkonvention

stehen. Groß und monumental hat Dülberg die Hamburger

Bühne gestaltet. Aber es scheint doch zweifelhaft, ob diese

an Hodler gemahnende Monumentalität für den Parsifal

angebracht ist.

Es ist interessant, zu beobachten, wie innerlich fremd

die ausländischen Theatermaler dem Parsifal gegenüber-

156