12

Münchner kunsttechnische Blätter.

Nr. 3.

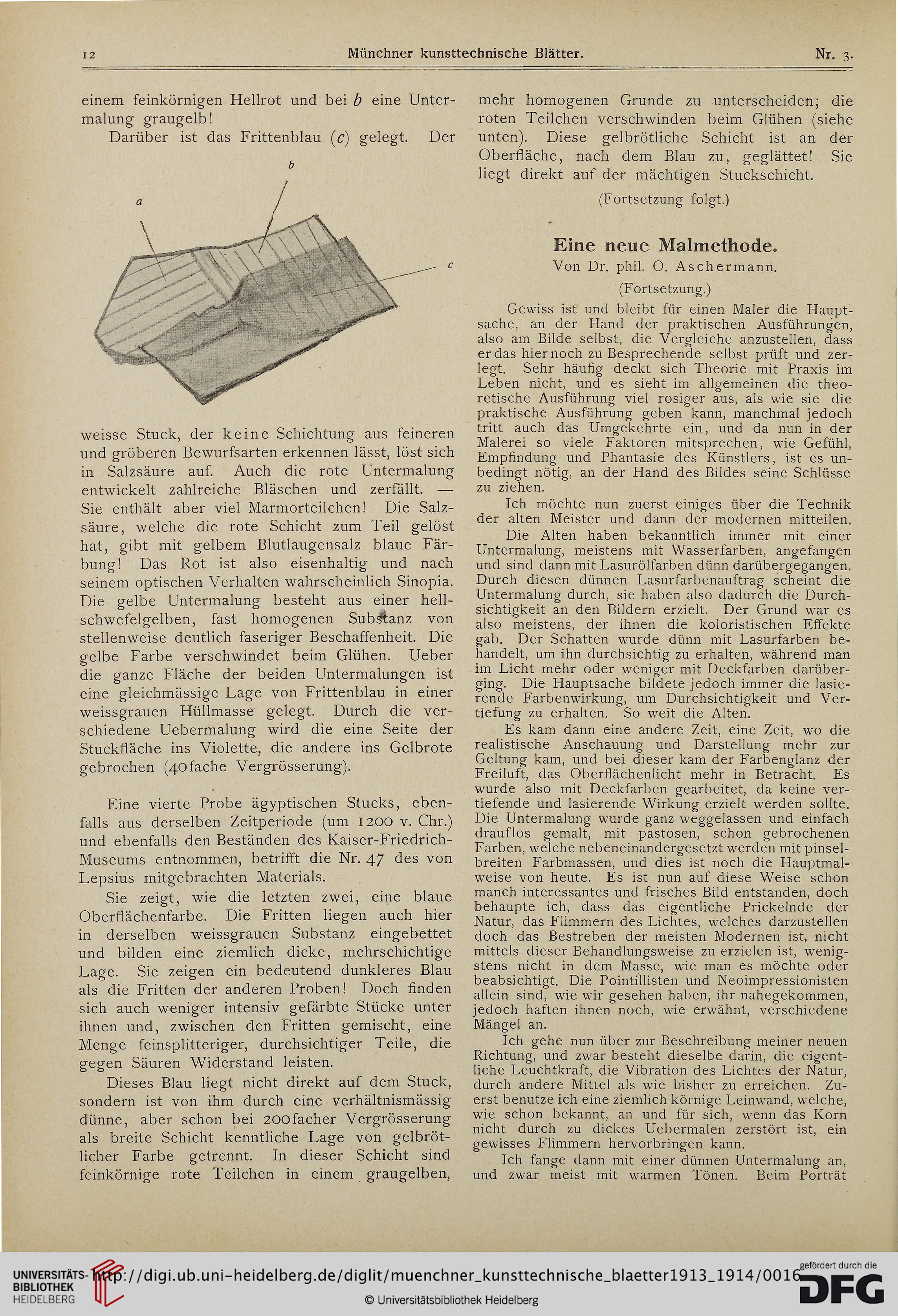

einem feinkörnigen HeHrot und bei ^ eine Unter-

maiung graugeib!

Darüber ist das Frittenbiau (c) gelegt. Der

&

weisse Stuck, der keine Schichtung aus feineren

und gröberen Bewurfsarten erkennen lässt, löst sich

in Saizsäure auf. Auch die rote Untermalung

entwickelt zahlreiche Bläschen und zerfällt. —

Sie enthält aber viel Marmorteilchen! Die Salz-

säure, welche die rote Schicht zum Teil gelöst

hat, gibt mit gelbem Blutlaugensalz blaue Fär-

bung! Das Rot ist also eisenhaltig und nach

seinem optischen Verhalten wahrscheinlich Sinopia.

Die gelbe Untermalung besteht aus einer hell-

schwefelgelben, fast homogenen Substanz von

stellenweise deutlich faseriger Beschaffenheit. Die

gelbe Farbe verschwindet beim Glühen. Ueber

die ganze Fläche der beiden Untermalungen ist

eine gleichmässige Lage von Frittenblau in einer

weissgrauen Uüllmasse gelegt. Durch die ver-

schiedene Uebermalung wird die eine Seite der

Stuckfläche ins Violette, die andere ins Gelbrote

gebrochen (40 fache Vergrösserung).

Eine vierte Probe ägyptischen Stucks, eben-

falls aus derselben Zeitperiode (um 1200 v. Chr.)

und ebenfalls den Beständen des Kaiser-Friedrich-

Museums entnommen, betrifft die Nr. 47 des von

Lepsius mitgebrachten Materials.

Sie zeigt, wie die letzten zwei, eine blaue

Oberflächenfarbe. Die Fritten liegen auch hier

in derselben weissgrauen Substanz eingebettet

und bilden eine ziemlich dicke, mehrschichtige

Lage. Sie zeigen ein bedeutend dunkleres Blau

als die Fritten der anderen Proben! Doch finden

sich auch weniger intensiv gefärbte Stücke unter

ihnen und, zwischen den Fritten gemischt, eine

Menge feinsplitteriger, durchsichtiger Teile, die

gegen Säuren Widerstand leisten.

Dieses Blau liegt nicht direkt auf dem Stuck,

sondern ist von ihm durch eine verhältnismässig

dünne, aber schon bei 200facher Vergrösserung

als breite Schicht kenntliche Lage von gelbröt-

licher Farbe getrennt. In dieser Schicht sind

feinkörnige rote Teilchen in einem graugelben,

mehr homogenen Grunde zu unterscheiden; die

roten Teilchen verschwinden beim Glühen (siehe

unten). Diese gelbrötliche Schicht ist an der

Oberfläche, nach dem Blau zu, geglättet! Sie

liegt direkt auf der mächtigen Stuckschicht.

(Fortsetzung folgt.)

Eine neue Malmethode.

Von Dr. phil. O. Aschermann.

(Fortsetzung.)

Gewiss ist und bleibt für einen Maler die Haupt-

sache, an der Hand der praktischen Ausführungen,

also am Bilde selbst, die Vergleiche anzustellen, dass

er das hier noch zu Besprechende selbst prüft und zer-

legt. Sehr häufig deckt sich Theorie mit Praxis im

Leben nicht, und es sieht im allgemeinen die theo-

retische Ausführung viel rosiger aus, als wie sie die

praktische Ausführung geben kann, manchmal jedoch

tritt auch das Umgekehrte ein, und da nun in der

Malerei so viele Faktoren mitsprechen, wie Gefühl,

Empfindung und Phantasie des Künstlers, ist es un-

bedingt nötig, an der Hand des Bildes seine Schlüsse

zu ziehen.

Ich möchte nun zuerst einiges über die Technik

der alten Meister und dann der modernen mitteilen.

Die Alten haben bekanntlich immer mit einer

Untermalung, meistens mit Wasserfarben, angefangen

und sind dann mit Lasurölfarben dünn darübergegangen.

Durch diesen dünnen Lasurfarbenauftrag scheint die

Untermalung durch, sie haben also dadurch die Durch-

sichtigkeit an den Bildern erzielt. Der Grund war es

also meistens, der ihnen die koloristischen Effekte

gab. Der Schatten wurde dünn mit Lasurfarben be-

handelt, um ihn durchsichtig zu erhalten, während man

im Licht mehr oder weniger mit Deckfarben darüber-

ging. Die Hauptsache bildete jedoch immer die lasie-

rende Farbenwirkung, um Durchsichtigkeit und Ver-

tiefung zu erhalten. So weit die Alten.

Es kam dann eine andere Zeit, eine Zeit, wo die

realistische Anschauung und Darstellung mehr zur

Geltung kam, und bei dieser kam der Farbenglanz der

Freiluft, das Oberflächenlicht mehr in Betracht. Es

wurde also mit Deckfarben gearbeitet, da keine ver-

tiefende und lasierende Wirkung erzielt werden sollte.

Die Untermalung wurde ganz weggelassen und einfach

drauflos gemalt, mit pastosen, schon gebrochenen

Farben, weiche nebeneinandergesetzt werden mit pinsel-

breiten Farbmassen, und dies ist noch die Hauptmal-

weise von heute. Es ist nun auf diese Weise schon

manch interessantes und frisches Bild entstanden, doch

behaupte ich, dass das eigentliche Prickelnde der

Natur, das Flimmern des Lichtes, welches darzustellen

doch das Bestreben der meisten Modernen ist, nicht

mittels dieser Behandlungsweise zu erzielen ist, wenig-

stens nicht in dem Masse, wie man es möchte oder

beabsichtigt. Die Pointillisten und Neoimpressionisten

allein sind, wie wir gesehen haben, ihr nahegekommen,

jedoch haften ihnen noch, wie erwähnt, verschiedene

Mängel an.

Ich gehe nun über zur Beschreibung meiner neuen

Richtung, und zwar besteht dieselbe darin, die eigent-

liche Leuchtkraft, die Vibration des Lichtes der Natur,

durch andere MitLel als wie bisher zu erreichen. Zu-

erst benutze ich eine ziemlich körnige Leinwand, welche,

wie schon bekannt, an und für sich, wenn das Korn

nicht durch zu dickes Uebermalen zerstört ist, ein

gewisses Flimmern hervorbringen kann.

Ich fange dann mit einer dünnen Untermalung an,

und zwar meist mit warmen Tönen. Beim Porträt

Münchner kunsttechnische Blätter.

Nr. 3.

einem feinkörnigen HeHrot und bei ^ eine Unter-

maiung graugeib!

Darüber ist das Frittenbiau (c) gelegt. Der

&

weisse Stuck, der keine Schichtung aus feineren

und gröberen Bewurfsarten erkennen lässt, löst sich

in Saizsäure auf. Auch die rote Untermalung

entwickelt zahlreiche Bläschen und zerfällt. —

Sie enthält aber viel Marmorteilchen! Die Salz-

säure, welche die rote Schicht zum Teil gelöst

hat, gibt mit gelbem Blutlaugensalz blaue Fär-

bung! Das Rot ist also eisenhaltig und nach

seinem optischen Verhalten wahrscheinlich Sinopia.

Die gelbe Untermalung besteht aus einer hell-

schwefelgelben, fast homogenen Substanz von

stellenweise deutlich faseriger Beschaffenheit. Die

gelbe Farbe verschwindet beim Glühen. Ueber

die ganze Fläche der beiden Untermalungen ist

eine gleichmässige Lage von Frittenblau in einer

weissgrauen Uüllmasse gelegt. Durch die ver-

schiedene Uebermalung wird die eine Seite der

Stuckfläche ins Violette, die andere ins Gelbrote

gebrochen (40 fache Vergrösserung).

Eine vierte Probe ägyptischen Stucks, eben-

falls aus derselben Zeitperiode (um 1200 v. Chr.)

und ebenfalls den Beständen des Kaiser-Friedrich-

Museums entnommen, betrifft die Nr. 47 des von

Lepsius mitgebrachten Materials.

Sie zeigt, wie die letzten zwei, eine blaue

Oberflächenfarbe. Die Fritten liegen auch hier

in derselben weissgrauen Substanz eingebettet

und bilden eine ziemlich dicke, mehrschichtige

Lage. Sie zeigen ein bedeutend dunkleres Blau

als die Fritten der anderen Proben! Doch finden

sich auch weniger intensiv gefärbte Stücke unter

ihnen und, zwischen den Fritten gemischt, eine

Menge feinsplitteriger, durchsichtiger Teile, die

gegen Säuren Widerstand leisten.

Dieses Blau liegt nicht direkt auf dem Stuck,

sondern ist von ihm durch eine verhältnismässig

dünne, aber schon bei 200facher Vergrösserung

als breite Schicht kenntliche Lage von gelbröt-

licher Farbe getrennt. In dieser Schicht sind

feinkörnige rote Teilchen in einem graugelben,

mehr homogenen Grunde zu unterscheiden; die

roten Teilchen verschwinden beim Glühen (siehe

unten). Diese gelbrötliche Schicht ist an der

Oberfläche, nach dem Blau zu, geglättet! Sie

liegt direkt auf der mächtigen Stuckschicht.

(Fortsetzung folgt.)

Eine neue Malmethode.

Von Dr. phil. O. Aschermann.

(Fortsetzung.)

Gewiss ist und bleibt für einen Maler die Haupt-

sache, an der Hand der praktischen Ausführungen,

also am Bilde selbst, die Vergleiche anzustellen, dass

er das hier noch zu Besprechende selbst prüft und zer-

legt. Sehr häufig deckt sich Theorie mit Praxis im

Leben nicht, und es sieht im allgemeinen die theo-

retische Ausführung viel rosiger aus, als wie sie die

praktische Ausführung geben kann, manchmal jedoch

tritt auch das Umgekehrte ein, und da nun in der

Malerei so viele Faktoren mitsprechen, wie Gefühl,

Empfindung und Phantasie des Künstlers, ist es un-

bedingt nötig, an der Hand des Bildes seine Schlüsse

zu ziehen.

Ich möchte nun zuerst einiges über die Technik

der alten Meister und dann der modernen mitteilen.

Die Alten haben bekanntlich immer mit einer

Untermalung, meistens mit Wasserfarben, angefangen

und sind dann mit Lasurölfarben dünn darübergegangen.

Durch diesen dünnen Lasurfarbenauftrag scheint die

Untermalung durch, sie haben also dadurch die Durch-

sichtigkeit an den Bildern erzielt. Der Grund war es

also meistens, der ihnen die koloristischen Effekte

gab. Der Schatten wurde dünn mit Lasurfarben be-

handelt, um ihn durchsichtig zu erhalten, während man

im Licht mehr oder weniger mit Deckfarben darüber-

ging. Die Hauptsache bildete jedoch immer die lasie-

rende Farbenwirkung, um Durchsichtigkeit und Ver-

tiefung zu erhalten. So weit die Alten.

Es kam dann eine andere Zeit, eine Zeit, wo die

realistische Anschauung und Darstellung mehr zur

Geltung kam, und bei dieser kam der Farbenglanz der

Freiluft, das Oberflächenlicht mehr in Betracht. Es

wurde also mit Deckfarben gearbeitet, da keine ver-

tiefende und lasierende Wirkung erzielt werden sollte.

Die Untermalung wurde ganz weggelassen und einfach

drauflos gemalt, mit pastosen, schon gebrochenen

Farben, weiche nebeneinandergesetzt werden mit pinsel-

breiten Farbmassen, und dies ist noch die Hauptmal-

weise von heute. Es ist nun auf diese Weise schon

manch interessantes und frisches Bild entstanden, doch

behaupte ich, dass das eigentliche Prickelnde der

Natur, das Flimmern des Lichtes, welches darzustellen

doch das Bestreben der meisten Modernen ist, nicht

mittels dieser Behandlungsweise zu erzielen ist, wenig-

stens nicht in dem Masse, wie man es möchte oder

beabsichtigt. Die Pointillisten und Neoimpressionisten

allein sind, wie wir gesehen haben, ihr nahegekommen,

jedoch haften ihnen noch, wie erwähnt, verschiedene

Mängel an.

Ich gehe nun über zur Beschreibung meiner neuen

Richtung, und zwar besteht dieselbe darin, die eigent-

liche Leuchtkraft, die Vibration des Lichtes der Natur,

durch andere MitLel als wie bisher zu erreichen. Zu-

erst benutze ich eine ziemlich körnige Leinwand, welche,

wie schon bekannt, an und für sich, wenn das Korn

nicht durch zu dickes Uebermalen zerstört ist, ein

gewisses Flimmern hervorbringen kann.

Ich fange dann mit einer dünnen Untermalung an,

und zwar meist mit warmen Tönen. Beim Porträt