Münchner kunEttechnische Blätter.

Nf. t4

Sa

werken früherer Zeit eine Art von Museum bil-

deten, das mitsamt den Porträts des Meisters eine

Sehenswürdigkeit Münchens war und auch nach

dessen Tod allgemein zugänglich geblieben ist.

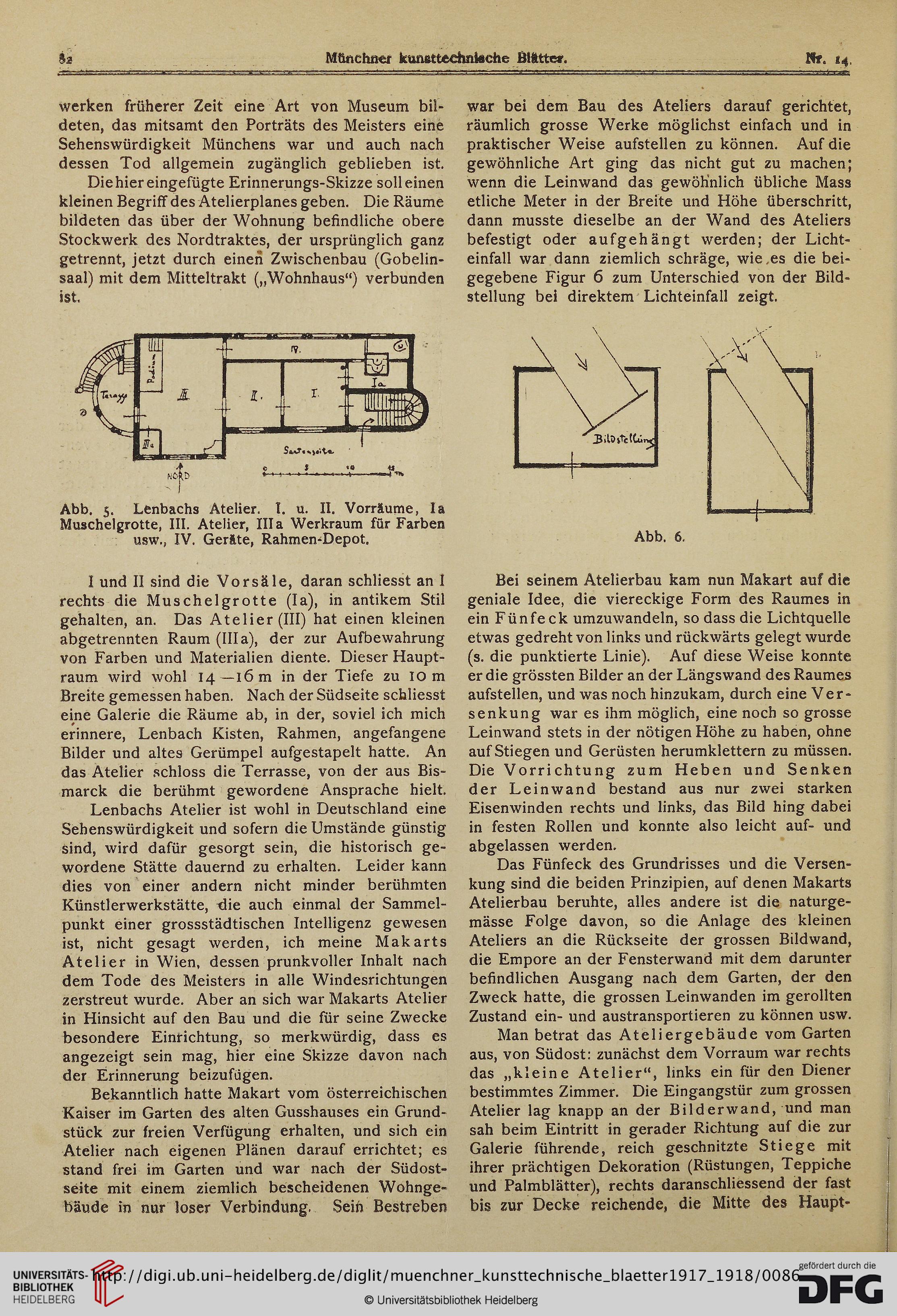

Die hier eingefügte Erinnerungs-Skizze soll einen

kieinen Begriff des Ateiierpianes geben. Die Räume

bildeten das über der Wohnung befindliche obere

Stockwerk des Nordtraktes, der ursprünglich ganz

getrennt, jetzt durch einen Zwischenbau (Gobelin-

saa!) mit dem Mitteltrakt („Wohnhaus") verbunden

ist.

Abb. 3. Lenbachs Atelier. !. u. II. Vorräume, Ia

Muschelgrotte, III. Atelier, 111a Werkraum für Farben

usw., IV. Geräte, Rahmen-Depot.

I und II sind die Vorsäle, daran schliesst an I

rechts die Muschelgrotte (Ia), in antikem Stil

gehalten, an. Das Atelier (III) hat einen kleinen

abgetrennten Raum (HIa), der zur Aufbewahrung

von Farben und Materialien diente. Dieser Haupt-

raum wird wohl 14—16m in der Tiefe zu IOm

Breite gemessen haben. Nach der Südseite schliesst

eine Galerie die Räume ab, in der, soviel ich mich

erinnere, Lenbach Kisten, Rahmen, angefangene

Bilder und altes Gerümpel aufgestapelt hatte. An

das Atelier schloss die Terrasse, von der aus Bis-

marck die berühmt gewordene Ansprache hielt.

Lenbachs Atelier ist wohl in Deutschland eine

Sehenswürdigkeit und sofern die Umstände günstig

sind, wird dafür gesorgt sein, die historisch ge-

wordene Stätte dauernd zu erhalten. Leider kann

dies von einer andern nicht minder berühmten

Künstlerwerkstätte, die auch einmal der Sammel-

punkt einer grossstädtischen Intelligenz gewesen

ist, nicht gesagt werden, ich meine Makarts

Atelier in Wien, dessen prunkvoller Inhalt nach

dem Tode des Meisters in alle Windesrichtungen

zerstreut wurde. Aber an sich war Makarts Atelier

in Hinsicht auf den Bau und die für seine Zwecke

besondere Einrichtung, so merkwürdig, dass es

angezeigt sein mag, hier eine Skizze davon nach

der Erinnerung beizufügen.

Bekanntlich hatte Makart vom österreichischen

Kaiser im Garten des alten Gusshauses ein Grund-

stück zur freien Verfügung erhalten, und sich ein

Atelier nach eigenen Plänen darauf errichtet; es

stand frei im Garten und war nach der Südost-

seite mit einem ziemlich bescheidenen Wohnge-

bäude in nur loser Verbindung. Seih Bestreben

war bei dem Bau des Ateliers darauf gerichtet,

räumlich grosse Werke möglichst einfach und in

praktischer Weise aufstellen zu können. Auf die

gewöhnliche Art ging das nicht gut zu machen;

wenn die Leinwand das gewöhnlich übliche Mass

etliche Meter in der Breite und Höhe überschritt,

dann musste dieselbe an der Wand des Ateliers

befestigt oder aufgehängt werden; der Licht-

einfall war dann ziemlich schräge, wie es die bei-

gegebene Figur 6 zum Unterschied von der Bild-

stellung bei direktem Lichteinfal! zeigt.

Bei seinem Atelierbau kam nun Makart auf die

geniale Idee, die viereckige Form des Raumes in

ein Fünfeck umzuwandeln, so dass die Lichtquelle

etwas gedreht von links und rückwärts gelegt wurde

(s. die punktierte Linie). Auf diese Weise konnte

er die grössten Bilder an der Längswand des Raumes

aufstellen, und was noch hinzukam, durch eine Ver-

senkung war es ihm möglich, eine noch so grosse

Leinwand stets in der nötigen Höhe zu haben, ohne

auf Stiegen und Gerüsten herumklettern zu müssen.

Die Vorrichtung zum Heben und Senken

der Leinwand bestand aus nur zwei starken

Eisenwinden rechts und links, das Bild hing dabei

in festen Rollen und konnte also leicht auf- und

abgelassen werden.

Das Fünfeck des Grundrisses und die Versen-

kung sind die beiden Prinzipien, auf denen Makarts

Atelierbau beruhte, alles andere ist die naturge-

mässe Folge davon, so die Anlage des kleinen

Ateliers an die Rückseite der grossen Bildwand,

die Empore an der Fensterwand mit dem darunter

befindlichen Ausgang nach dem Garten, der den

Zweck hatte, die grossen Leinwänden im gerollten

Zustand ein- und austransportieren zu können usw.

Man betrat das Ateliergebäude vom Garten

aus, von Südost: zunächst dem Vorraum war rechts

das „kleine Atelier", links ein für den Diener

bestimmtes Zimmer. Die Eingangstür zum grossen

Atelier lag knapp an der Bilderwand, und man

sah beim Eintritt in gerader Richtung auf die zur

Galerie führende, reich geschnitzte Stiege mit

ihrer prächtigen Dekoration (Rüstungen, Teppiche

und Palmblätter), rechts daranschliessend der fast

bis zur Decke reichende, die Mitte des Haupt-

Nf. t4

Sa

werken früherer Zeit eine Art von Museum bil-

deten, das mitsamt den Porträts des Meisters eine

Sehenswürdigkeit Münchens war und auch nach

dessen Tod allgemein zugänglich geblieben ist.

Die hier eingefügte Erinnerungs-Skizze soll einen

kieinen Begriff des Ateiierpianes geben. Die Räume

bildeten das über der Wohnung befindliche obere

Stockwerk des Nordtraktes, der ursprünglich ganz

getrennt, jetzt durch einen Zwischenbau (Gobelin-

saa!) mit dem Mitteltrakt („Wohnhaus") verbunden

ist.

Abb. 3. Lenbachs Atelier. !. u. II. Vorräume, Ia

Muschelgrotte, III. Atelier, 111a Werkraum für Farben

usw., IV. Geräte, Rahmen-Depot.

I und II sind die Vorsäle, daran schliesst an I

rechts die Muschelgrotte (Ia), in antikem Stil

gehalten, an. Das Atelier (III) hat einen kleinen

abgetrennten Raum (HIa), der zur Aufbewahrung

von Farben und Materialien diente. Dieser Haupt-

raum wird wohl 14—16m in der Tiefe zu IOm

Breite gemessen haben. Nach der Südseite schliesst

eine Galerie die Räume ab, in der, soviel ich mich

erinnere, Lenbach Kisten, Rahmen, angefangene

Bilder und altes Gerümpel aufgestapelt hatte. An

das Atelier schloss die Terrasse, von der aus Bis-

marck die berühmt gewordene Ansprache hielt.

Lenbachs Atelier ist wohl in Deutschland eine

Sehenswürdigkeit und sofern die Umstände günstig

sind, wird dafür gesorgt sein, die historisch ge-

wordene Stätte dauernd zu erhalten. Leider kann

dies von einer andern nicht minder berühmten

Künstlerwerkstätte, die auch einmal der Sammel-

punkt einer grossstädtischen Intelligenz gewesen

ist, nicht gesagt werden, ich meine Makarts

Atelier in Wien, dessen prunkvoller Inhalt nach

dem Tode des Meisters in alle Windesrichtungen

zerstreut wurde. Aber an sich war Makarts Atelier

in Hinsicht auf den Bau und die für seine Zwecke

besondere Einrichtung, so merkwürdig, dass es

angezeigt sein mag, hier eine Skizze davon nach

der Erinnerung beizufügen.

Bekanntlich hatte Makart vom österreichischen

Kaiser im Garten des alten Gusshauses ein Grund-

stück zur freien Verfügung erhalten, und sich ein

Atelier nach eigenen Plänen darauf errichtet; es

stand frei im Garten und war nach der Südost-

seite mit einem ziemlich bescheidenen Wohnge-

bäude in nur loser Verbindung. Seih Bestreben

war bei dem Bau des Ateliers darauf gerichtet,

räumlich grosse Werke möglichst einfach und in

praktischer Weise aufstellen zu können. Auf die

gewöhnliche Art ging das nicht gut zu machen;

wenn die Leinwand das gewöhnlich übliche Mass

etliche Meter in der Breite und Höhe überschritt,

dann musste dieselbe an der Wand des Ateliers

befestigt oder aufgehängt werden; der Licht-

einfall war dann ziemlich schräge, wie es die bei-

gegebene Figur 6 zum Unterschied von der Bild-

stellung bei direktem Lichteinfal! zeigt.

Bei seinem Atelierbau kam nun Makart auf die

geniale Idee, die viereckige Form des Raumes in

ein Fünfeck umzuwandeln, so dass die Lichtquelle

etwas gedreht von links und rückwärts gelegt wurde

(s. die punktierte Linie). Auf diese Weise konnte

er die grössten Bilder an der Längswand des Raumes

aufstellen, und was noch hinzukam, durch eine Ver-

senkung war es ihm möglich, eine noch so grosse

Leinwand stets in der nötigen Höhe zu haben, ohne

auf Stiegen und Gerüsten herumklettern zu müssen.

Die Vorrichtung zum Heben und Senken

der Leinwand bestand aus nur zwei starken

Eisenwinden rechts und links, das Bild hing dabei

in festen Rollen und konnte also leicht auf- und

abgelassen werden.

Das Fünfeck des Grundrisses und die Versen-

kung sind die beiden Prinzipien, auf denen Makarts

Atelierbau beruhte, alles andere ist die naturge-

mässe Folge davon, so die Anlage des kleinen

Ateliers an die Rückseite der grossen Bildwand,

die Empore an der Fensterwand mit dem darunter

befindlichen Ausgang nach dem Garten, der den

Zweck hatte, die grossen Leinwänden im gerollten

Zustand ein- und austransportieren zu können usw.

Man betrat das Ateliergebäude vom Garten

aus, von Südost: zunächst dem Vorraum war rechts

das „kleine Atelier", links ein für den Diener

bestimmtes Zimmer. Die Eingangstür zum grossen

Atelier lag knapp an der Bilderwand, und man

sah beim Eintritt in gerader Richtung auf die zur

Galerie führende, reich geschnitzte Stiege mit

ihrer prächtigen Dekoration (Rüstungen, Teppiche

und Palmblätter), rechts daranschliessend der fast

bis zur Decke reichende, die Mitte des Haupt-