1898. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.

der

der

eine

oder

die andern hinaus. Im IV. ist alles unregel-

mäfsiger, E ist theils eckig, theils rund, A ver-

schiedenartig gebildet, L nach oben hin ver-

längert. Die Titel auf Blatt 22 r., 85 r. und

178 r. sind in guter, monumentaler Majuskel

ausgeführt. Die grofsen Initialen stehen auf

der Scheide zweier Perioden. Einige haben nur

oder fast nur Flechtwerk (8 v., 122 v.), ein An-

fangsbuchstabe entbehrt desselben ganz (178 v.),

die meisten sind nur oben und unten mit Flecht-

werk, sonst aber

mit Rankenwerk,

verziert (9 r., 13 r.,

15 v., 23 v., 85 v.,

123 r.).

Im Rahmen

aller Zierblätter

hat der die Aus-

führung leitende

Meister in die

Mitte jeder

vier Seiten

Einfassung

viereckige

runde Verzierung

einfügen lassen.

Auf Blatt 22 r.,

121 v. und 178 r.

stehen in einem

Quadratmäander-

artige oder runde

oder sternförmige

Ornamente, auf

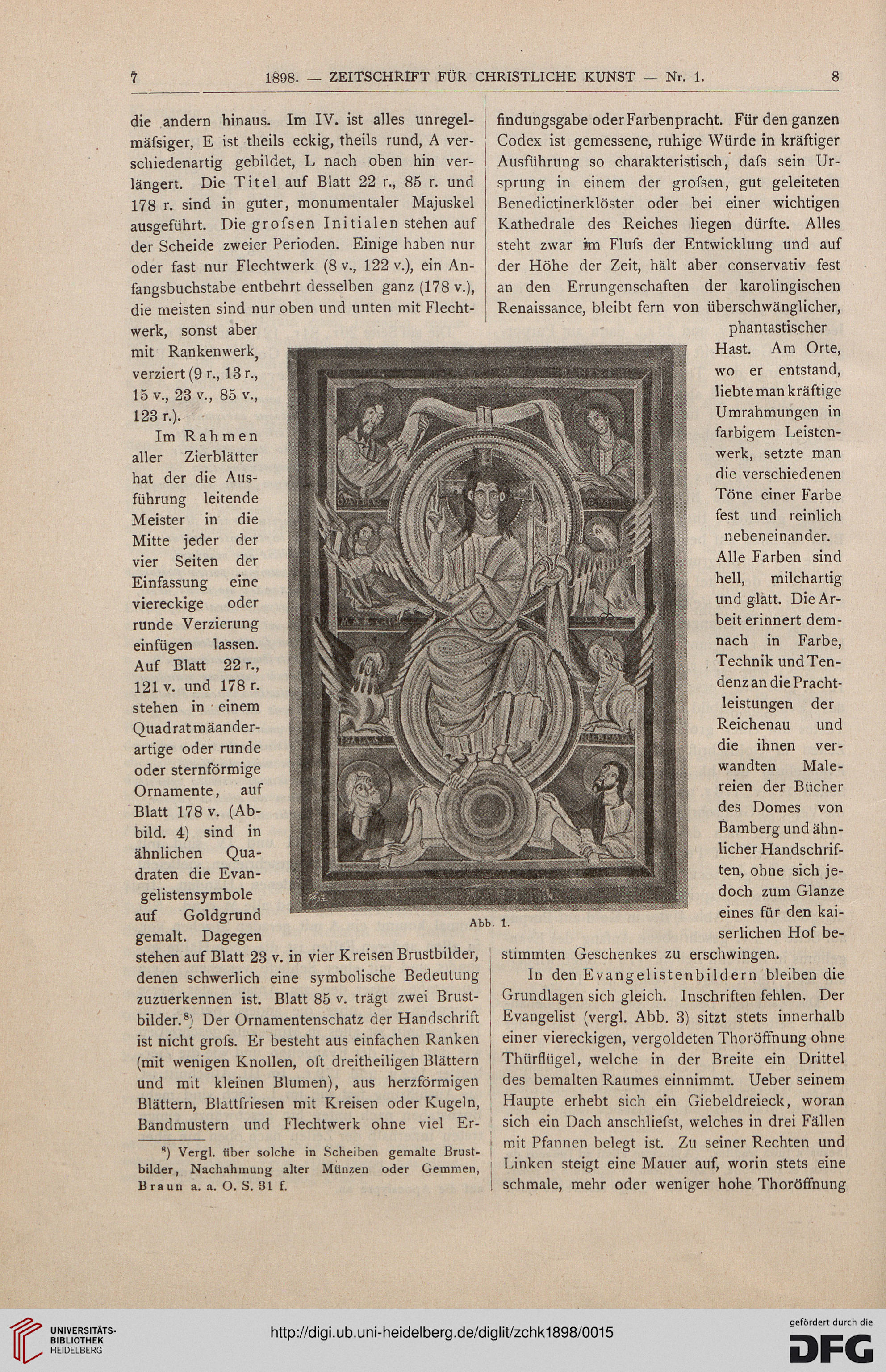

Blatt 178 v. (Ab-

bild. 4) sind in

ähnlichen Qua-

draten die Evan-

gelistensymbole

auf Goldgrund

gemalt. Dagegen

stehen auf Blatt 23 v. in vier Kreisen Brustbilder,

denen schwerlich eine symbolische Bedeutung

zuzuerkennen ist. Blatt 85 v. trägt zwei Brust-

bilder.8) Der Ornamentenschatz der Handschrift

ist nicht grofs. Er besteht aus einfachen Ranken

(mit wenigen Knollen, oft dreitheiligen Blättern

und mit kleinen Blumen), aus herzförmigen

Blättern, Blattfriesen mit Kreisen oder Kugeln,

Bandmustern und Flechtwerk ohne viel Er-

") Vergl. über solche in Scheiben gemalle Brust-

bilder, Nachahmung alter Münzen oder Gemmen,

Braun a. a. O. S. 31 f.

findungsgabe oder Farbenpracht. Für den ganzen

Codex ist gemessene, ruhige Würde in kräftiger

Ausführung so charakteristisch, dafs sein Ur-

sprung in einem der grofsen, gut geleiteten

Benedictinerklöster oder bei einer wichtigen

Kathedrale des Reiches liegen dürfte. Alles

steht zwar im Flufs der Entwicklung und auf

der Höhe der Zeit, hält aber conservativ fest

an den Errungenschaften der karolingischen

Renaissance, bleibt fern von überschwänglicher,

phantastischer

Hast. Am Orte,

wo er entstand,

liebte man kräftige

Umrahmungen in

farbigem Leisten-

werk, setzte man

die verschiedenen

Töne einer Farbe

fest und reinlich

nebeneinander.

Alle Farben sind

hell, milchartig

und glatt. Die Ar-

beit erinnert dem-

nach in Farbe,

Technik und Ten-

denz an die Pracht-

leistungen der

Reichenau und

die ihnen ver-

wandten Male-

reien der Bücher

des Domes von

Bamberg und ähn-

licher Handschrif-

ten, ohne sich je-

doch zum Glänze

eines für den kai-

serlichen Hof be-

stimmten Geschenkes zu erschwingen.

In den Evangelistenbildern bleiben die

Grundlagen sich gleich. Inschriften fehlen. Der

Evangelist (vergl. Abb. 3) sitzt stets innerhalb

einer viereckigen, vergoldeten Thoröffnung ohne

ThUrfliigel, welche in der Breite ein Drittel

des bemalten Raumes einnimmt. Ueber seinem

Haupte erhebt sich ein Giebeldreieck, woran

sich ein Dach anschliefst, welches in drei Fällen

mit Pfannen belegt ist. Zu seiner Rechten und

Linken steigt eine Mauer auf, worin stets eine

schmale, mehr oder weniger hohe Thoröffnung

der

der

eine

oder

die andern hinaus. Im IV. ist alles unregel-

mäfsiger, E ist theils eckig, theils rund, A ver-

schiedenartig gebildet, L nach oben hin ver-

längert. Die Titel auf Blatt 22 r., 85 r. und

178 r. sind in guter, monumentaler Majuskel

ausgeführt. Die grofsen Initialen stehen auf

der Scheide zweier Perioden. Einige haben nur

oder fast nur Flechtwerk (8 v., 122 v.), ein An-

fangsbuchstabe entbehrt desselben ganz (178 v.),

die meisten sind nur oben und unten mit Flecht-

werk, sonst aber

mit Rankenwerk,

verziert (9 r., 13 r.,

15 v., 23 v., 85 v.,

123 r.).

Im Rahmen

aller Zierblätter

hat der die Aus-

führung leitende

Meister in die

Mitte jeder

vier Seiten

Einfassung

viereckige

runde Verzierung

einfügen lassen.

Auf Blatt 22 r.,

121 v. und 178 r.

stehen in einem

Quadratmäander-

artige oder runde

oder sternförmige

Ornamente, auf

Blatt 178 v. (Ab-

bild. 4) sind in

ähnlichen Qua-

draten die Evan-

gelistensymbole

auf Goldgrund

gemalt. Dagegen

stehen auf Blatt 23 v. in vier Kreisen Brustbilder,

denen schwerlich eine symbolische Bedeutung

zuzuerkennen ist. Blatt 85 v. trägt zwei Brust-

bilder.8) Der Ornamentenschatz der Handschrift

ist nicht grofs. Er besteht aus einfachen Ranken

(mit wenigen Knollen, oft dreitheiligen Blättern

und mit kleinen Blumen), aus herzförmigen

Blättern, Blattfriesen mit Kreisen oder Kugeln,

Bandmustern und Flechtwerk ohne viel Er-

") Vergl. über solche in Scheiben gemalle Brust-

bilder, Nachahmung alter Münzen oder Gemmen,

Braun a. a. O. S. 31 f.

findungsgabe oder Farbenpracht. Für den ganzen

Codex ist gemessene, ruhige Würde in kräftiger

Ausführung so charakteristisch, dafs sein Ur-

sprung in einem der grofsen, gut geleiteten

Benedictinerklöster oder bei einer wichtigen

Kathedrale des Reiches liegen dürfte. Alles

steht zwar im Flufs der Entwicklung und auf

der Höhe der Zeit, hält aber conservativ fest

an den Errungenschaften der karolingischen

Renaissance, bleibt fern von überschwänglicher,

phantastischer

Hast. Am Orte,

wo er entstand,

liebte man kräftige

Umrahmungen in

farbigem Leisten-

werk, setzte man

die verschiedenen

Töne einer Farbe

fest und reinlich

nebeneinander.

Alle Farben sind

hell, milchartig

und glatt. Die Ar-

beit erinnert dem-

nach in Farbe,

Technik und Ten-

denz an die Pracht-

leistungen der

Reichenau und

die ihnen ver-

wandten Male-

reien der Bücher

des Domes von

Bamberg und ähn-

licher Handschrif-

ten, ohne sich je-

doch zum Glänze

eines für den kai-

serlichen Hof be-

stimmten Geschenkes zu erschwingen.

In den Evangelistenbildern bleiben die

Grundlagen sich gleich. Inschriften fehlen. Der

Evangelist (vergl. Abb. 3) sitzt stets innerhalb

einer viereckigen, vergoldeten Thoröffnung ohne

ThUrfliigel, welche in der Breite ein Drittel

des bemalten Raumes einnimmt. Ueber seinem

Haupte erhebt sich ein Giebeldreieck, woran

sich ein Dach anschliefst, welches in drei Fällen

mit Pfannen belegt ist. Zu seiner Rechten und

Linken steigt eine Mauer auf, worin stets eine

schmale, mehr oder weniger hohe Thoröffnung