1898. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST - Nr. 1.

10

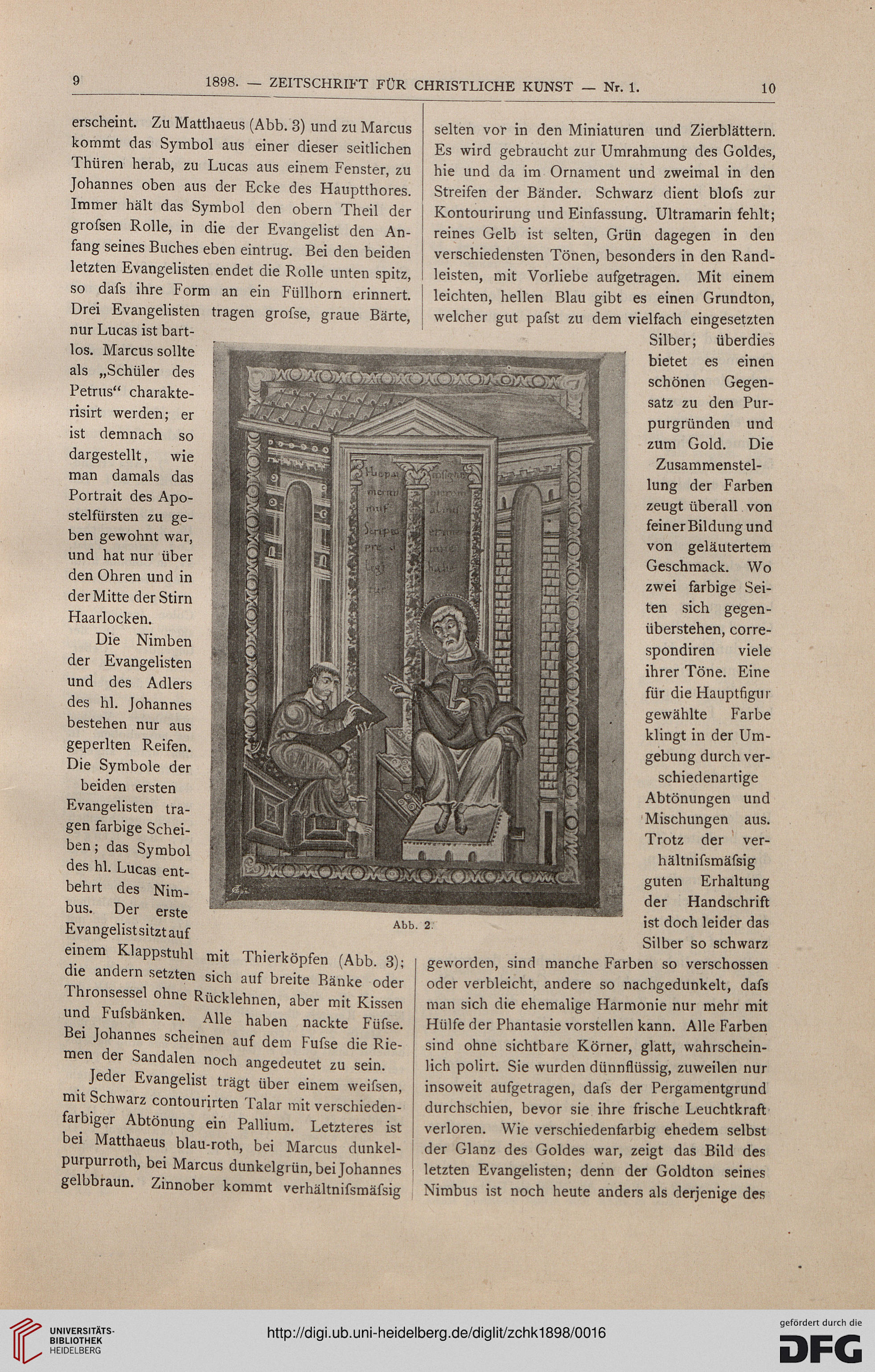

erscheint. Zu Matthaeus (Abb. 3) und zu Marcus

kommt das Symbol aus einer dieser seitlichen

Thüren herab, zu Lucas aus einem Fenster, zu

Johannes oben aus der Ecke des Hauptthores.

Immer hält das Symbol den obern Theil der

grofsen Rolle, in die der Evangelist den An-

fang seines Buches eben eintrug. Bei den beiden

letzten Evangelisten endet die Rolle unten spitz,

so dafs ihre Form an ein Füllhorn erinnert.

Drei Evangelisten tragen grofse, graue Barte,

nur Lucas ist bart-

los. Marcus sollte

als „Schüler des

Petrus" charakte-

risirt werden; er

ist demnach so

dargestellt, wie

man damals das

Portrait des Apo-

stelfürsten zu ge-

ben gewohnt war,

und hat nur über

den Ohren und in

der Mitte der Stirn

Haarlocken.

Die Nimben

der Evangelisten

und des Adlers

des hl. Johannes

bestehen nur aus

geperlten Reifen.

Die Symbole der

beiden ersten

Evangelisten tra-

gen farbige Schei-

ben; das Symbol

des hl. Lucas ent-

behrt des Nim-

bus. Der erste

Evangelist sitzt auf .^^^^^^^^^^^^^^^^m

einem Klappstuhl mit Thierköpfen (Abb. 3);

die andern setzten sich auf breite Bänke oder

Thronsessel ohne Rücklehnen, aber mit Kissen

und Fufsbänken. Alle haben nackte Füfse.

Bei Johannes scheinen auf dem Fufse die Rie-

men der Sandalen noch angedeutet zu sein.

Jeder Evangelist trägt über einem weifsen,

mit Schwarz contourirten Talar mit verschieden-

farbiger Abtönung ein Pallium. Letzteres ist

bei Matthaeus blau-roth, bei Marcus dunkel-

purpurroth, bei Marcus dunkelgrün, bei Johannes

gelbbraun. Zinnober kommt verhältnifsmäfsig

selten vor in den Miniaturen und Zierblättern.

Es wird gebraucht zur Umrahmung des Goldes,

hie und da im Ornament und zweimal in den

Streifen der Bänder. Schwarz dient blofs zur

Kontourirung und Einfassung. Ultramarin fehlt;

reines Gelb ist selten, Grün dagegen in den

verschiedensten Tönen, besonders in den Rand-

leisten, mit Vorliebe aufgetragen. Mit einem

leichten, hellen Blau gibt es einen Grundton,

welcher gut pafst zu dem vielfach eingesetzten

Silber; überdies

bietet es einen

schönen Gegen-

satz zu den Pur-

purgründen und

zum Gold. Die

Zusammenstel-

lung der Farben

zeugt überall von

feiner Bildung und

von geläutertem

Geschmack. Wo

zwei farbige Sei-

ten sich gegen-

überstehen, corre-

spondiren viele

ihrer Töne. Eine

für die Hauptfigur

gewählte Farbe

klingt in der Um-

gebung durch ver-

schiedenartige

Abtönungen und

Mischungen aus.

Trotz der ver-

hältnifsmäfsig

guten Erhaltung

der Handschrift

^^^^^^^^^^^^^^^^ ist doch leider das

Silber so schwarz

geworden, sind manche Farben so verschossen

oder verbleicht, andere so nachgedunkelt, dafs

man sich die ehemalige Harmonie nur mehr mit

Hülfe der Phantasie vorstellen kann. Alle Farben

sind ohne sichtbare Körner, glatt, wahrschein-

lich polirt. Sie wurden dünnflüssig, zuweilen nur

insoweit aufgetragen, dafs der Pergamentgrund

durchschien, bevor sie ihre frische Leuchtkraft

verloren. Wie verschiedenfarbig ehedem selbst

der Glanz des Goldes war, zeigt das Bild des

letzten Evangelisten; denn der Goldton seines

Nimbus ist noch heute anders als derjenige des

10

erscheint. Zu Matthaeus (Abb. 3) und zu Marcus

kommt das Symbol aus einer dieser seitlichen

Thüren herab, zu Lucas aus einem Fenster, zu

Johannes oben aus der Ecke des Hauptthores.

Immer hält das Symbol den obern Theil der

grofsen Rolle, in die der Evangelist den An-

fang seines Buches eben eintrug. Bei den beiden

letzten Evangelisten endet die Rolle unten spitz,

so dafs ihre Form an ein Füllhorn erinnert.

Drei Evangelisten tragen grofse, graue Barte,

nur Lucas ist bart-

los. Marcus sollte

als „Schüler des

Petrus" charakte-

risirt werden; er

ist demnach so

dargestellt, wie

man damals das

Portrait des Apo-

stelfürsten zu ge-

ben gewohnt war,

und hat nur über

den Ohren und in

der Mitte der Stirn

Haarlocken.

Die Nimben

der Evangelisten

und des Adlers

des hl. Johannes

bestehen nur aus

geperlten Reifen.

Die Symbole der

beiden ersten

Evangelisten tra-

gen farbige Schei-

ben; das Symbol

des hl. Lucas ent-

behrt des Nim-

bus. Der erste

Evangelist sitzt auf .^^^^^^^^^^^^^^^^m

einem Klappstuhl mit Thierköpfen (Abb. 3);

die andern setzten sich auf breite Bänke oder

Thronsessel ohne Rücklehnen, aber mit Kissen

und Fufsbänken. Alle haben nackte Füfse.

Bei Johannes scheinen auf dem Fufse die Rie-

men der Sandalen noch angedeutet zu sein.

Jeder Evangelist trägt über einem weifsen,

mit Schwarz contourirten Talar mit verschieden-

farbiger Abtönung ein Pallium. Letzteres ist

bei Matthaeus blau-roth, bei Marcus dunkel-

purpurroth, bei Marcus dunkelgrün, bei Johannes

gelbbraun. Zinnober kommt verhältnifsmäfsig

selten vor in den Miniaturen und Zierblättern.

Es wird gebraucht zur Umrahmung des Goldes,

hie und da im Ornament und zweimal in den

Streifen der Bänder. Schwarz dient blofs zur

Kontourirung und Einfassung. Ultramarin fehlt;

reines Gelb ist selten, Grün dagegen in den

verschiedensten Tönen, besonders in den Rand-

leisten, mit Vorliebe aufgetragen. Mit einem

leichten, hellen Blau gibt es einen Grundton,

welcher gut pafst zu dem vielfach eingesetzten

Silber; überdies

bietet es einen

schönen Gegen-

satz zu den Pur-

purgründen und

zum Gold. Die

Zusammenstel-

lung der Farben

zeugt überall von

feiner Bildung und

von geläutertem

Geschmack. Wo

zwei farbige Sei-

ten sich gegen-

überstehen, corre-

spondiren viele

ihrer Töne. Eine

für die Hauptfigur

gewählte Farbe

klingt in der Um-

gebung durch ver-

schiedenartige

Abtönungen und

Mischungen aus.

Trotz der ver-

hältnifsmäfsig

guten Erhaltung

der Handschrift

^^^^^^^^^^^^^^^^ ist doch leider das

Silber so schwarz

geworden, sind manche Farben so verschossen

oder verbleicht, andere so nachgedunkelt, dafs

man sich die ehemalige Harmonie nur mehr mit

Hülfe der Phantasie vorstellen kann. Alle Farben

sind ohne sichtbare Körner, glatt, wahrschein-

lich polirt. Sie wurden dünnflüssig, zuweilen nur

insoweit aufgetragen, dafs der Pergamentgrund

durchschien, bevor sie ihre frische Leuchtkraft

verloren. Wie verschiedenfarbig ehedem selbst

der Glanz des Goldes war, zeigt das Bild des

letzten Evangelisten; denn der Goldton seines

Nimbus ist noch heute anders als derjenige des