87

1898.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.

88

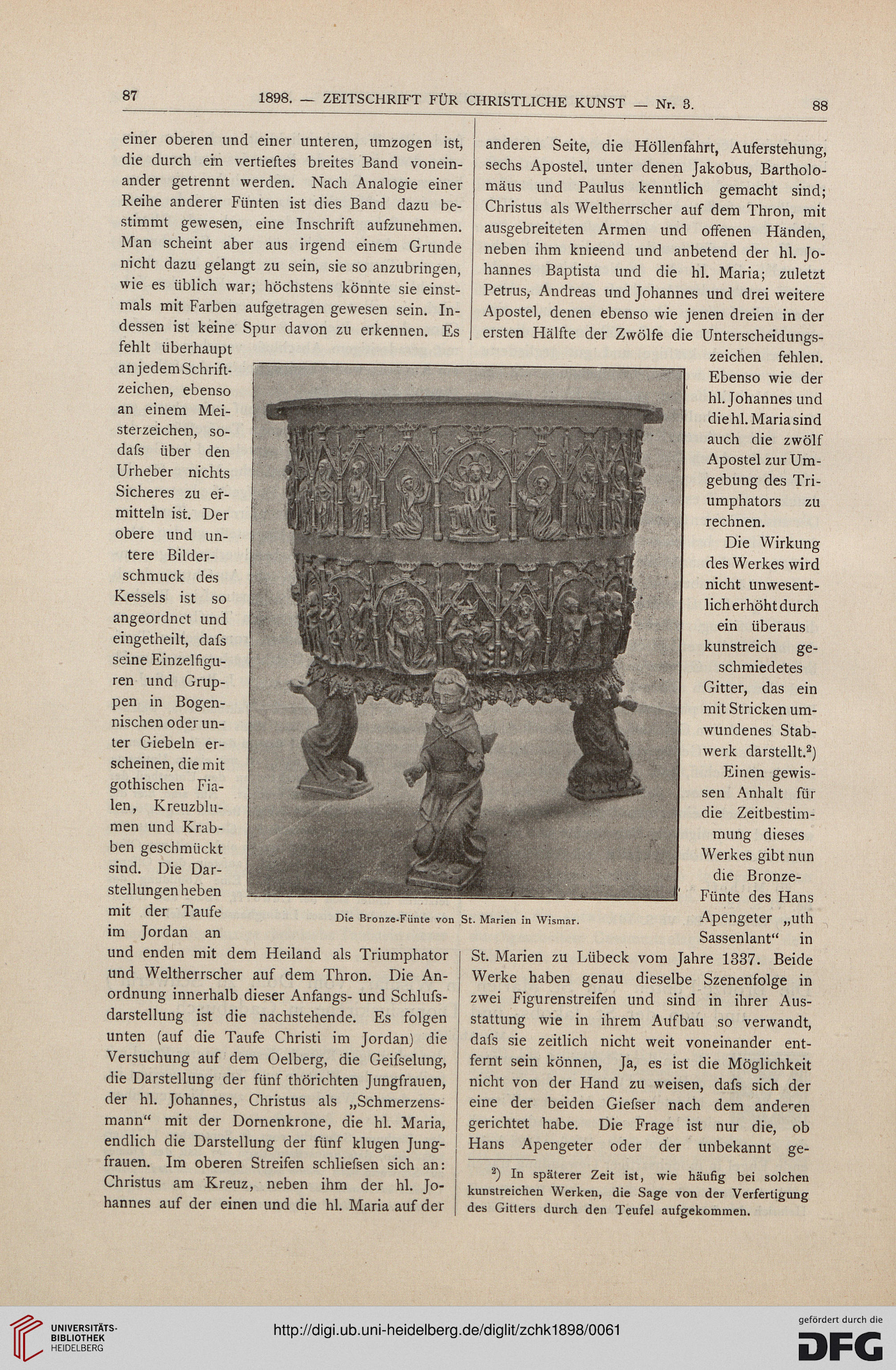

einer oberen und einer unteren, umzogen ist,

die durch ein vertieftes breites Band vonein-

ander getrennt werden. Nach Analogie einer

Reihe anderer Fünten ist dies Band dazu be-

stimmt gewesen, eine Inschrift aufzunehmen.

Man scheint aber aus irgend einem Grunde

nicht dazu gelangt zu sein, sie so anzubringen,

wie es üblich war; höchstens könnte sie einst-

mals mit Farben aufgetragen gewesen sein. In-

dessen ist keine Spur davon zu erkennen. Es

fehlt überhaupt

an jedem Schrift-

zeichen, ebenso

an einem Mei-

sterzeichen, so-

dafs über den

Urheber nichts

Sicheres zu er-

mitteln ist. Der

obere und un-

tere Bilder-

schmuck des

Kessels ist so

angeordnet und

eingetheilt, dafs

seine Einzelfigu-

ren und Grup-

pen in Bogen-

nischen oder un-

ter Giebeln er-

scheinen, die mit

gothischen Fia-

len, Kreuzblu-

men und Krab-

ben geschmückt

sind. Die Dar-

stellungen heben

mit der Taufe

im Jordan an

und enden mit dem Heiland als Triumphator

und Weltherrscher auf dem Thron. Die An-

ordnung innerhalb dieser Anfangs- und Schlufs-

darstellung ist die nachstehende. Es folgen

unten (auf die Taufe Christi im Jordan) die

Versuchung auf dem Oelberg, die Geifselung,

die Darstellung der fünf thörichten Jungfrauen,

der hl. Johannes, Christus als „Schmerzens-

mann" mit der Dornenkrone, die hl. Maria,

endlich die Darstellung der fünf klugen Jung-

frauen. Im oberen Streifen schliefsen sich an:

Christus am Kreuz, neben ihm der hl. Jo-

hannes auf der einen und die hl. Maria auf der

Die Bronze-Fünte von St. Marien in Wi:

anderen Seite, die Höllenfahrt, Auferstehung,

sechs Apostel, unter denen Jakobus, Bartholo-

mäus und Paulus kenntlich gemacht sind;

Christus als Weltherrscher auf dem Thron, mit

ausgebreiteten Armen und offenen Händen,

neben ihm knieend und anbetend der hl. Jo-

hannes Baptista und die hl. Maria; zuletzt

Petrus, Andreas und Johannes und drei weitere

Apostel, denen ebenso wie jenen dreien in der

ersten Hälfte der Zwölfe die Unterscheidungs-

zeichen fehlen.

Ebenso wie der

hl. Johannes und

diehl. Maria sind

auch die zwölf

Apostel zur Um-

gebung des Tri-

umphators zu

rechnen.

Die Wirkung

des Werkes wird

nicht unwesent-

lich erhöht durch

ein überaus

kunstreich ge-

schmiedetes

Gitter, das ein

mit Stricken um-

wundenes Stab-

werk darstellt.2)

Einen gewis-

sen Anhalt für

die Zeitbestim-

mung dieses

Werkes gibt nun

die Bronze-

Fünte des Hans

Apengeter „uth

Sassenlant" in

St. Marien zu Lübeck vom Jahre 1337. Beide

Werke haben genau dieselbe Szenenfolge in

zwei Figurenstreifen und sind in ihrer Aus-

stattung wie in ihrem Aufbau so verwandt,

dafs sie zeitlich nicht weit voneinander ent-

fernt sein können, Ja, es ist die Möglichkeit

nicht von der Hand zu weisen, dafs sich der

eine der beiden Giefser nach dem andeen

gerichtet habe. Die Frage ist nur die, ob

Hans Apengeter oder der unbekannt ge-

2) In späterer Zeit ist, wie häufig bei solchen

kunstreichen Werken, die Sage von der Verfertigung

des Gitters durch den Teufel aufgekommen.

w

w*

. "LfcJUHffi^S

.'■'■';■

JHyBJH. -r] £ *

■

P-

■ T

1898.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.

88

einer oberen und einer unteren, umzogen ist,

die durch ein vertieftes breites Band vonein-

ander getrennt werden. Nach Analogie einer

Reihe anderer Fünten ist dies Band dazu be-

stimmt gewesen, eine Inschrift aufzunehmen.

Man scheint aber aus irgend einem Grunde

nicht dazu gelangt zu sein, sie so anzubringen,

wie es üblich war; höchstens könnte sie einst-

mals mit Farben aufgetragen gewesen sein. In-

dessen ist keine Spur davon zu erkennen. Es

fehlt überhaupt

an jedem Schrift-

zeichen, ebenso

an einem Mei-

sterzeichen, so-

dafs über den

Urheber nichts

Sicheres zu er-

mitteln ist. Der

obere und un-

tere Bilder-

schmuck des

Kessels ist so

angeordnet und

eingetheilt, dafs

seine Einzelfigu-

ren und Grup-

pen in Bogen-

nischen oder un-

ter Giebeln er-

scheinen, die mit

gothischen Fia-

len, Kreuzblu-

men und Krab-

ben geschmückt

sind. Die Dar-

stellungen heben

mit der Taufe

im Jordan an

und enden mit dem Heiland als Triumphator

und Weltherrscher auf dem Thron. Die An-

ordnung innerhalb dieser Anfangs- und Schlufs-

darstellung ist die nachstehende. Es folgen

unten (auf die Taufe Christi im Jordan) die

Versuchung auf dem Oelberg, die Geifselung,

die Darstellung der fünf thörichten Jungfrauen,

der hl. Johannes, Christus als „Schmerzens-

mann" mit der Dornenkrone, die hl. Maria,

endlich die Darstellung der fünf klugen Jung-

frauen. Im oberen Streifen schliefsen sich an:

Christus am Kreuz, neben ihm der hl. Jo-

hannes auf der einen und die hl. Maria auf der

Die Bronze-Fünte von St. Marien in Wi:

anderen Seite, die Höllenfahrt, Auferstehung,

sechs Apostel, unter denen Jakobus, Bartholo-

mäus und Paulus kenntlich gemacht sind;

Christus als Weltherrscher auf dem Thron, mit

ausgebreiteten Armen und offenen Händen,

neben ihm knieend und anbetend der hl. Jo-

hannes Baptista und die hl. Maria; zuletzt

Petrus, Andreas und Johannes und drei weitere

Apostel, denen ebenso wie jenen dreien in der

ersten Hälfte der Zwölfe die Unterscheidungs-

zeichen fehlen.

Ebenso wie der

hl. Johannes und

diehl. Maria sind

auch die zwölf

Apostel zur Um-

gebung des Tri-

umphators zu

rechnen.

Die Wirkung

des Werkes wird

nicht unwesent-

lich erhöht durch

ein überaus

kunstreich ge-

schmiedetes

Gitter, das ein

mit Stricken um-

wundenes Stab-

werk darstellt.2)

Einen gewis-

sen Anhalt für

die Zeitbestim-

mung dieses

Werkes gibt nun

die Bronze-

Fünte des Hans

Apengeter „uth

Sassenlant" in

St. Marien zu Lübeck vom Jahre 1337. Beide

Werke haben genau dieselbe Szenenfolge in

zwei Figurenstreifen und sind in ihrer Aus-

stattung wie in ihrem Aufbau so verwandt,

dafs sie zeitlich nicht weit voneinander ent-

fernt sein können, Ja, es ist die Möglichkeit

nicht von der Hand zu weisen, dafs sich der

eine der beiden Giefser nach dem andeen

gerichtet habe. Die Frage ist nur die, ob

Hans Apengeter oder der unbekannt ge-

2) In späterer Zeit ist, wie häufig bei solchen

kunstreichen Werken, die Sage von der Verfertigung

des Gitters durch den Teufel aufgekommen.

w

w*

. "LfcJUHffi^S

.'■'■';■

JHyBJH. -r] £ *

■

P-

■ T