(die Stiere) und laß Uruk Ruhe haben.8 Meso-

potamische Portallöwen waren Dämonen, welche

im Dienste des Menschen den von außen drohen-

den Dämonen trotzen sollten. Das kann man im

Berliner Pergamon-Museum an hethitischen Por-

tallöwen beobachten: in Seitenansicht sieht man

eine gelassene und nicht sehr durchgearbeitete

realistische Form, die Vorderansicht zeigt jedoch

in expressiver Stilisierung den ganzen Zorn und die

Kraft des Tieres. Die Wikinger-Schiffe haben die

im Flechtbandwerk verheimlichten Tierköpfe ihrer

Spitze zurückgedreht, als sie dem eigenen Hafen

sich näherten, diese Köpfe sollten nur gegen böse

Dämonen nach außen wirken.

Wenn sich also seit den Uranfängen ein Ani-

mismus damit verband, so geht er in der Spätanti-

ke in reine Moralisation über: die Tiere sind nun

Laster, Sünden, moralische Unwesen, so schon

bei den Stoikern (Cornutus), diese Moralisation

gehört dann zum spätantiken Erbe an das Chris-

tentum.9 Die Glaubensboten predigten den Völkern

eine sonnige, menschliche Religion gegen ihre

Götter, die selten ohne tierische Attribute waren.

Die romanische Ikonographie, eine direkte Nach-

folge des Tierstils der Völkerwanderungszeit, ist

noch voll von Tierkampf und Tierzähmung mit

allegorisch-moralischer Nebenbedeutung. Diese

Tierkämpfe erinnern an den überlebenden To-

temismus frühgriechischer Plastik. Was das Eigen-

tümliche, in Griechenland besonders Hervortreten-

de des mythologischen Tierkampfs ist, ist die

Regel, dernach der Kampf zwischen Mensch und

Tier sich oft mit dem Kampf des Mannes gegen

das Weib durchdringt, in die Antithese von Mann

und Weib übergehf.10 In der griechischen My-

thologie und Kunst kämpfen nicht nur men-

schliche Kräfte mit denen des überlebenden

Totemismus, sondern der Kampf gegen das

Tier geht in den gegen das Weib über, ein Reflex

wirklicher Kämpfe der neuen Männerherrschaft

des Stadtstaates gegen die Tradition des Matriar-

chats: vgl. Kampfpaare männlicher Heros — ein

Zwitter von Weib und Tier, eine Harpye, Erinye,

Sphinx, Sirene u. dg. Diese Form dramatischer

Mythologie ist ursprünglicher als z. B. der Ama-

zonenkampf, oder der Konflikt zw. Athena und

Apollon bei Aischylos, zw. Antigone und Kreon

bei Sophokles.

Der Kampf lebt in den Unterströmungen

mittelalterlicher Weltanschauung und Kunst wei-

ter, wird in der Renaissance im allgemeinen

versöhnt (dies bereitet sich im dolce stil nuovo

und der Kunst um Karl IV. vor).11 Wenden wir

uns jetzt dem Magnus parens der neuzeitlichen

Malerei, Rubens zu. Bei ihm ist nun die Antithese

zwischen Mann und Weib zu einem Schlüssel

vieler Kompositionen und der meisten Stilfragen

geworden. Auch Rubens sucht nach einem har-

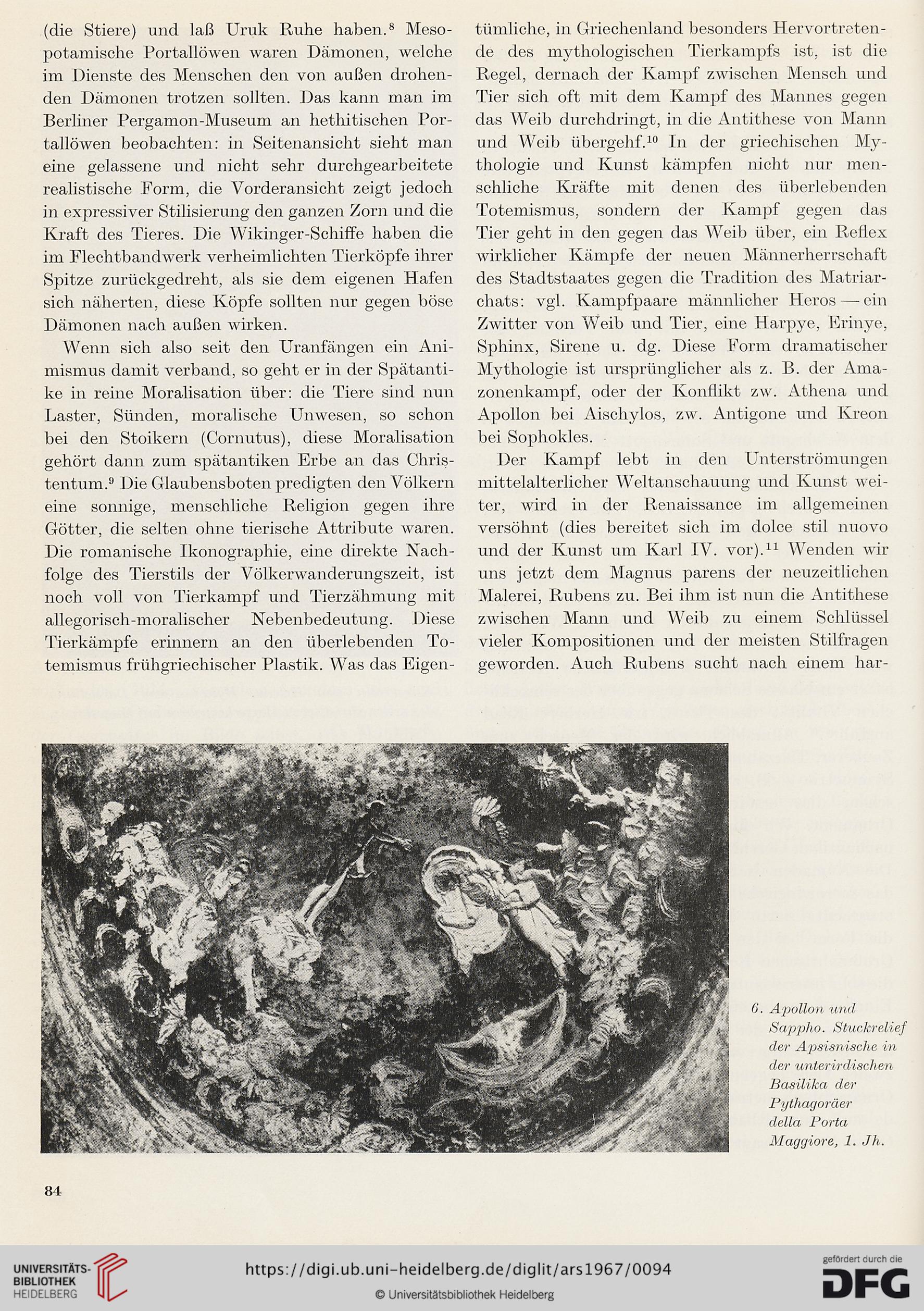

6. Apollon und

Sappho. Stuckrelief

der Apsisnische in

der unterirdischen

Basilika der

Pythagoräer

della Porta

Maggiore, 1. Jh.

84

potamische Portallöwen waren Dämonen, welche

im Dienste des Menschen den von außen drohen-

den Dämonen trotzen sollten. Das kann man im

Berliner Pergamon-Museum an hethitischen Por-

tallöwen beobachten: in Seitenansicht sieht man

eine gelassene und nicht sehr durchgearbeitete

realistische Form, die Vorderansicht zeigt jedoch

in expressiver Stilisierung den ganzen Zorn und die

Kraft des Tieres. Die Wikinger-Schiffe haben die

im Flechtbandwerk verheimlichten Tierköpfe ihrer

Spitze zurückgedreht, als sie dem eigenen Hafen

sich näherten, diese Köpfe sollten nur gegen böse

Dämonen nach außen wirken.

Wenn sich also seit den Uranfängen ein Ani-

mismus damit verband, so geht er in der Spätanti-

ke in reine Moralisation über: die Tiere sind nun

Laster, Sünden, moralische Unwesen, so schon

bei den Stoikern (Cornutus), diese Moralisation

gehört dann zum spätantiken Erbe an das Chris-

tentum.9 Die Glaubensboten predigten den Völkern

eine sonnige, menschliche Religion gegen ihre

Götter, die selten ohne tierische Attribute waren.

Die romanische Ikonographie, eine direkte Nach-

folge des Tierstils der Völkerwanderungszeit, ist

noch voll von Tierkampf und Tierzähmung mit

allegorisch-moralischer Nebenbedeutung. Diese

Tierkämpfe erinnern an den überlebenden To-

temismus frühgriechischer Plastik. Was das Eigen-

tümliche, in Griechenland besonders Hervortreten-

de des mythologischen Tierkampfs ist, ist die

Regel, dernach der Kampf zwischen Mensch und

Tier sich oft mit dem Kampf des Mannes gegen

das Weib durchdringt, in die Antithese von Mann

und Weib übergehf.10 In der griechischen My-

thologie und Kunst kämpfen nicht nur men-

schliche Kräfte mit denen des überlebenden

Totemismus, sondern der Kampf gegen das

Tier geht in den gegen das Weib über, ein Reflex

wirklicher Kämpfe der neuen Männerherrschaft

des Stadtstaates gegen die Tradition des Matriar-

chats: vgl. Kampfpaare männlicher Heros — ein

Zwitter von Weib und Tier, eine Harpye, Erinye,

Sphinx, Sirene u. dg. Diese Form dramatischer

Mythologie ist ursprünglicher als z. B. der Ama-

zonenkampf, oder der Konflikt zw. Athena und

Apollon bei Aischylos, zw. Antigone und Kreon

bei Sophokles.

Der Kampf lebt in den Unterströmungen

mittelalterlicher Weltanschauung und Kunst wei-

ter, wird in der Renaissance im allgemeinen

versöhnt (dies bereitet sich im dolce stil nuovo

und der Kunst um Karl IV. vor).11 Wenden wir

uns jetzt dem Magnus parens der neuzeitlichen

Malerei, Rubens zu. Bei ihm ist nun die Antithese

zwischen Mann und Weib zu einem Schlüssel

vieler Kompositionen und der meisten Stilfragen

geworden. Auch Rubens sucht nach einem har-

6. Apollon und

Sappho. Stuckrelief

der Apsisnische in

der unterirdischen

Basilika der

Pythagoräer

della Porta

Maggiore, 1. Jh.

84