L'ATMOSFERA ARTISTICA UMBRA ALL'ARRIVO DI RAFFAELLO A PERUGIA 101

Ma a Perugia Raffaello ritrovò le orme dei due

grandi che aveva veduto a Urbino durante la sua

fanciullezza: Luca Signorelli e Piero della Fran-

cesca. L'ancona ■ della Cattedrale di Perugia

(fig. 15) ci presenta il Signorelli prossimo alla

definitiva formazione del suo stile, con le ombre

potenti, le tinte bronzee, il modellato nervoso.

Piero della Francesca aveva dato all'Umbria

l'esempio dell'ancona d'altare con monumentali

sfondi architettonici, popolati da figure, che uno

squadro geometrico rigoroso, una perfetta stasi

di forme, legava in rapporti di assoluta equiva-

lenza all'edificio ambiente; Luca Signorelli nel

quadro di Perugia, fa scomparire l'architettura,

riducendola al minimo. Nella giovanile Circon-

cisione di Londra (fig. 16), egli dispone la scena

davanti a un'abside col catino a conchiglia,

il sottarco a rosoni, le pareti rivestite da rettan-

goli di porfido e di serpentino. E, in fondo, l'ar-

chitettura di Fra' Carnevale e di Giovanni Santi,

di origine pierfrancescana. Eppure, chi riconosce-

rebbe una derivazione dalle cristalline semplici

architetture del maestro di Borgo a quell'edifi-

cio con nicchia densa di ombre, risonante di voci

profonde; cornici che erompono prepotenti, con

la stessa soverchiali te forza degli uomini eroici

del Signorelli? Ed entro i due colossali meda-

glioni incavati, i profeti impetuosi, chiusi a stento

nel disco, curvi sui rotuli simili a serpi sibilanti,

non sono statue, ma esseri rigogliosi di vita, pronti

a rompere con forza di turbine le pareti della loro

prigione. L'edifìcio, nonostante la fuga prospettica

del pavimento a lucidi maiolicati rettangoli, non ha

la chiara definizione spaziale di Piero; si riduce a

dare al gruppo grandioso delle figure una parete di

sfondo dominata dalla nicchia a potente incavatura,

vera conca marina destinata ad accogliere il rim-

bombo delle onde: le architetture di Piero, come

le persone che vi si adunano, vivono in una pace

inalterata, nel silenzio; quelle del Signorelli

sono turbolente, agitate, scomposte per la irre-

frenata prepotenza degli aggetti e dei cavi. Ma

quell'architettura poderosa e nervosa toglieva

alla figura umana parte del suo dominio; e perciò

a Perugia il Cortonese l'abbandona, contentan-

dosi di un trono a schienale arcuato, a stipiti

di legno leggieri e snelli, ad alta base, divisa in

due gradini che permettono di disporre uno dietro

l'altro, uno sopra l'altro i Santi, di comporre la

grande scala umana. Il dominio delle figure

sopra lo spazio è compiuto: non restano agli

angeli se non i due angoletti del quadro, in alto;

ed eccoli perciò ridotti a moscerini bruni volanti

nell'ombra glauca del cielo. Il gruppo divino

ricompone la scena prediletta dal Signorelli:

la Vergine tiene aperto sulle ginocchia un libric-

cino di preghiere, a cui il bimbo, aggomitolato

sull'altro ginocchio di lei, tende una mano bra-

mosa, reggendo contro la spalla grassoccia uno

stelo di giglio enorme e stropicciando irrequieto

i piedini. Non è più il piccolo profeta conscio del

suo potere, che, nel tondo degli Uffizi(fig. 17), l'opera

monumentale di Luca, si volge con dignità tran-

quilla, come per ascoltare il richiamo di una

voce lontana; ma è una pallottola tonda, con pie-

ghe grassocce nelle carni, con lineamenti seri:

il contrasto fra quelle minuscole proporzioni e

l'enorme giglio che fiorisce come una pianta,

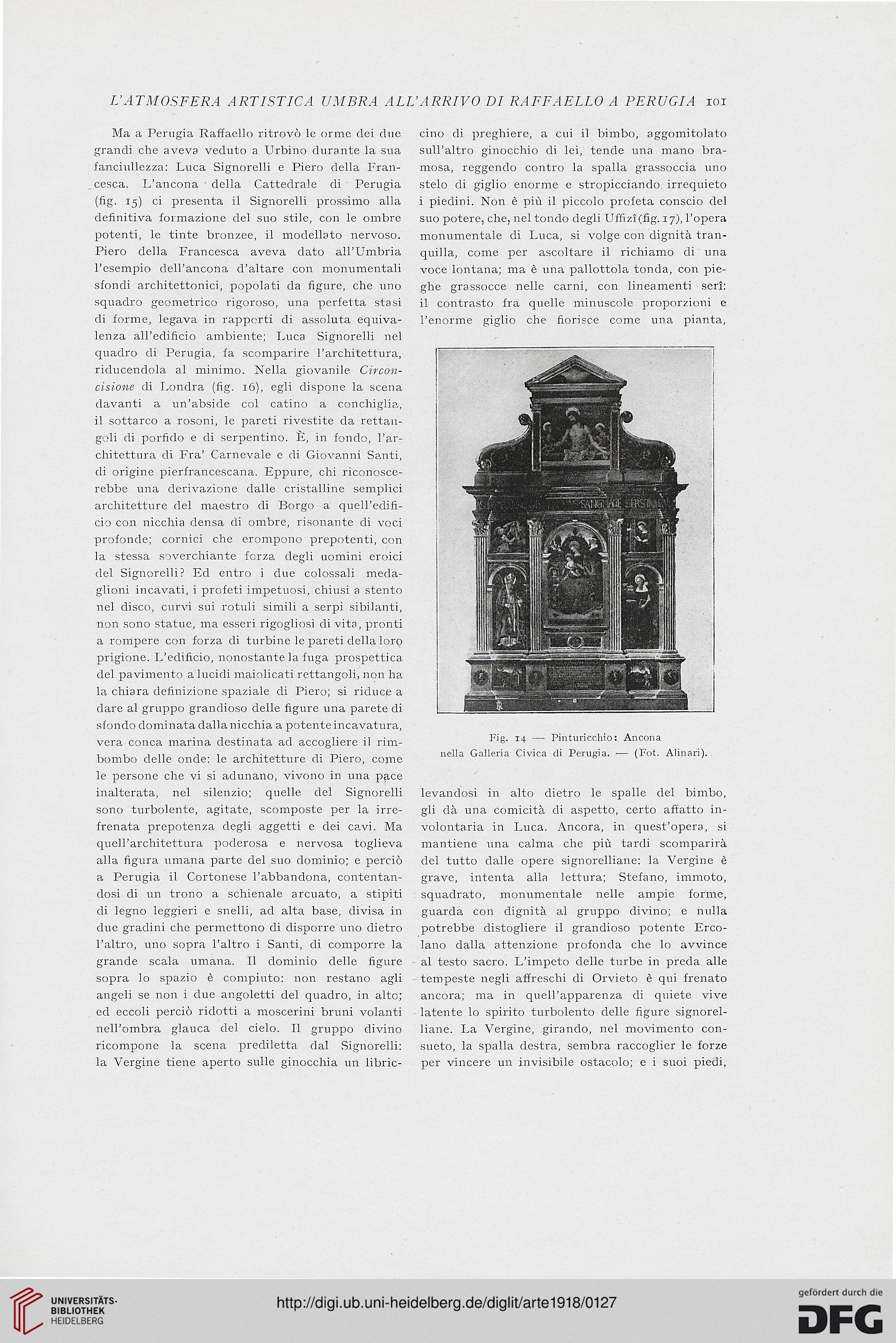

Fig. 14 — Pinturicchio: Ancona

nella Galleria Civica di Perugia. — (Fot. Alinari).

levandosi in alto dietro le spalle del bimbo,

gli dà una comicità di aspetto, certo affatto in-

volontaria in Luca. Ancora, in quest'opera, si

mantiene una calma che più tardi scomparirà

del tutto dalle opere signorelliane: la Vergine è

grave, intenta alla lettura; Stefano, immoto,

squadrato, monumentale nelle ampie forme,

guarda con dignità al gruppo divino; e nulla

potrebbe .distogliere il grandioso potente Erco-

lano dalla attenzione profonda che lo avvince

al testo sacro. L'impeto delle turbe in preda alle

tempeste negli affreschi di Orvieto è qui frenato

ancora; ma in quell'apparenza di quiete vive

latente lo spirito turbolento delle figure signorel-

liane. La Vergine, girando, nel movimento con-

sueto, la spalla destra, sembra raccoglier le forze

per vincere un invisibile ostacolo; e i suoi piedi,

Ma a Perugia Raffaello ritrovò le orme dei due

grandi che aveva veduto a Urbino durante la sua

fanciullezza: Luca Signorelli e Piero della Fran-

cesca. L'ancona ■ della Cattedrale di Perugia

(fig. 15) ci presenta il Signorelli prossimo alla

definitiva formazione del suo stile, con le ombre

potenti, le tinte bronzee, il modellato nervoso.

Piero della Francesca aveva dato all'Umbria

l'esempio dell'ancona d'altare con monumentali

sfondi architettonici, popolati da figure, che uno

squadro geometrico rigoroso, una perfetta stasi

di forme, legava in rapporti di assoluta equiva-

lenza all'edificio ambiente; Luca Signorelli nel

quadro di Perugia, fa scomparire l'architettura,

riducendola al minimo. Nella giovanile Circon-

cisione di Londra (fig. 16), egli dispone la scena

davanti a un'abside col catino a conchiglia,

il sottarco a rosoni, le pareti rivestite da rettan-

goli di porfido e di serpentino. E, in fondo, l'ar-

chitettura di Fra' Carnevale e di Giovanni Santi,

di origine pierfrancescana. Eppure, chi riconosce-

rebbe una derivazione dalle cristalline semplici

architetture del maestro di Borgo a quell'edifi-

cio con nicchia densa di ombre, risonante di voci

profonde; cornici che erompono prepotenti, con

la stessa soverchiali te forza degli uomini eroici

del Signorelli? Ed entro i due colossali meda-

glioni incavati, i profeti impetuosi, chiusi a stento

nel disco, curvi sui rotuli simili a serpi sibilanti,

non sono statue, ma esseri rigogliosi di vita, pronti

a rompere con forza di turbine le pareti della loro

prigione. L'edifìcio, nonostante la fuga prospettica

del pavimento a lucidi maiolicati rettangoli, non ha

la chiara definizione spaziale di Piero; si riduce a

dare al gruppo grandioso delle figure una parete di

sfondo dominata dalla nicchia a potente incavatura,

vera conca marina destinata ad accogliere il rim-

bombo delle onde: le architetture di Piero, come

le persone che vi si adunano, vivono in una pace

inalterata, nel silenzio; quelle del Signorelli

sono turbolente, agitate, scomposte per la irre-

frenata prepotenza degli aggetti e dei cavi. Ma

quell'architettura poderosa e nervosa toglieva

alla figura umana parte del suo dominio; e perciò

a Perugia il Cortonese l'abbandona, contentan-

dosi di un trono a schienale arcuato, a stipiti

di legno leggieri e snelli, ad alta base, divisa in

due gradini che permettono di disporre uno dietro

l'altro, uno sopra l'altro i Santi, di comporre la

grande scala umana. Il dominio delle figure

sopra lo spazio è compiuto: non restano agli

angeli se non i due angoletti del quadro, in alto;

ed eccoli perciò ridotti a moscerini bruni volanti

nell'ombra glauca del cielo. Il gruppo divino

ricompone la scena prediletta dal Signorelli:

la Vergine tiene aperto sulle ginocchia un libric-

cino di preghiere, a cui il bimbo, aggomitolato

sull'altro ginocchio di lei, tende una mano bra-

mosa, reggendo contro la spalla grassoccia uno

stelo di giglio enorme e stropicciando irrequieto

i piedini. Non è più il piccolo profeta conscio del

suo potere, che, nel tondo degli Uffizi(fig. 17), l'opera

monumentale di Luca, si volge con dignità tran-

quilla, come per ascoltare il richiamo di una

voce lontana; ma è una pallottola tonda, con pie-

ghe grassocce nelle carni, con lineamenti seri:

il contrasto fra quelle minuscole proporzioni e

l'enorme giglio che fiorisce come una pianta,

Fig. 14 — Pinturicchio: Ancona

nella Galleria Civica di Perugia. — (Fot. Alinari).

levandosi in alto dietro le spalle del bimbo,

gli dà una comicità di aspetto, certo affatto in-

volontaria in Luca. Ancora, in quest'opera, si

mantiene una calma che più tardi scomparirà

del tutto dalle opere signorelliane: la Vergine è

grave, intenta alla lettura; Stefano, immoto,

squadrato, monumentale nelle ampie forme,

guarda con dignità al gruppo divino; e nulla

potrebbe .distogliere il grandioso potente Erco-

lano dalla attenzione profonda che lo avvince

al testo sacro. L'impeto delle turbe in preda alle

tempeste negli affreschi di Orvieto è qui frenato

ancora; ma in quell'apparenza di quiete vive

latente lo spirito turbolento delle figure signorel-

liane. La Vergine, girando, nel movimento con-

sueto, la spalla destra, sembra raccoglier le forze

per vincere un invisibile ostacolo; e i suoi piedi,