iiS

ALDO FORATTI

poggi il piede al sedile. Questo atteggiamento in-

comodo, a cui Michelangelo si apparecchia nella

Vergine del tondo Doni e nell'Eva del Peccato ori-

ginale, non è richiesto, come nella Creazione di

Adamo, dove il giuoco delle forze organiche si

condensa nel puntare il piede sinistro (così fa

chi si alza di scatto), e si spiega nel corpo non

ancora maturo all'improvvisa reazione. Notevole

è il contrasto degli aspetti; nel giovane a de-

stra c'è il muto raccoglimento di una coscienza

amareggiata, e in quello a sinistra (fig. 7) la di-

sinvolta curiosità dello spirito, incredulo e ma-

ravigliato, che non si tiene al senso e ne diffida;

nemmeno qui c'è un barlume d'ottimismo o di

gioia; quanto al disegno del tronco, non fu av-

vertito un errore anatomico, che c'è veramente:

dalla scapola alle reni, massime nell'attacco del

braccio e nel suo spostarsi in avanti, senza che la

massa toracica partecipi al torcersi dell'insieme.

L'atteggiamento principia ad avere un impeto

straordinario nella coppia sopra Isaia (fig. 8), le

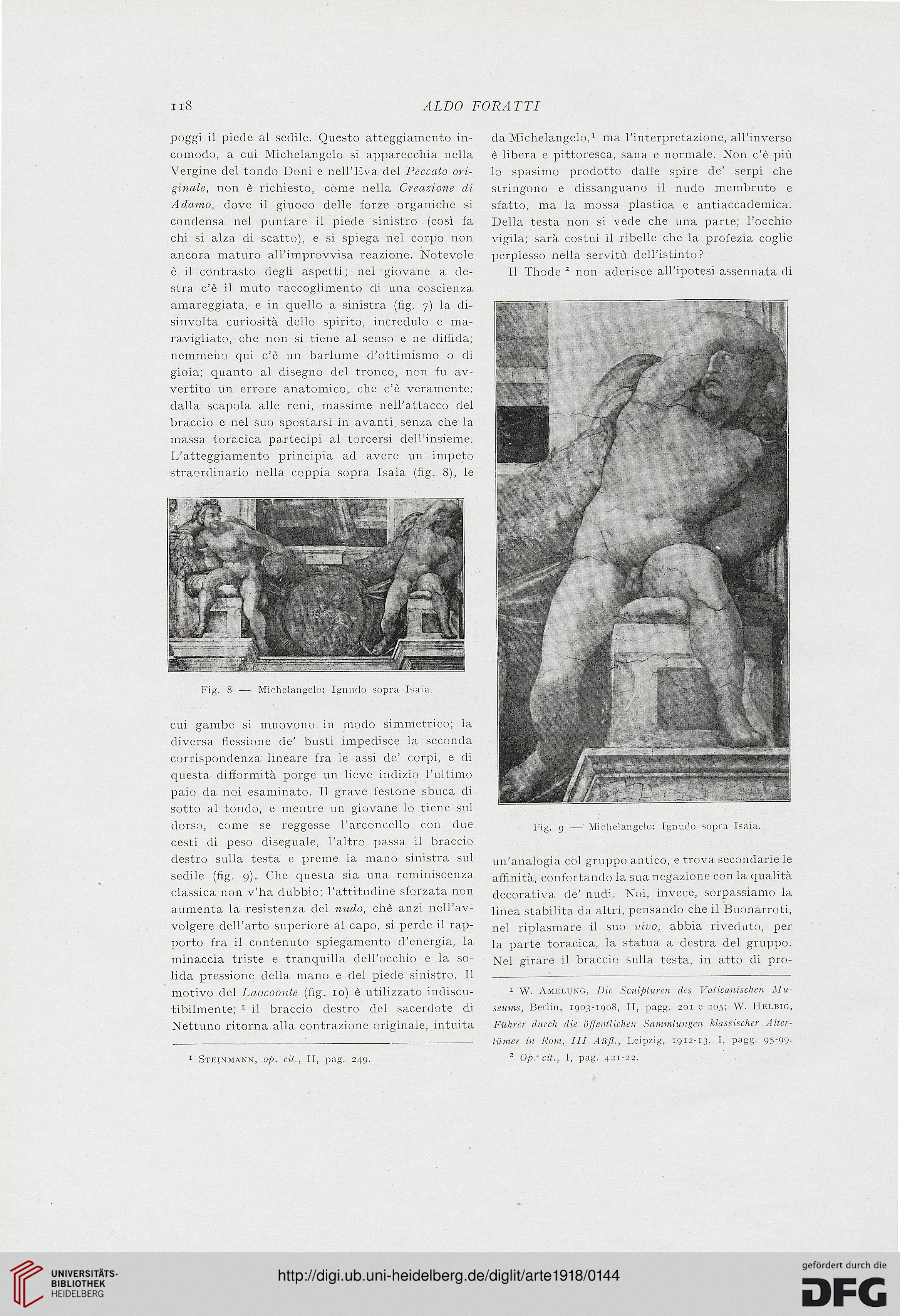

Fig. 8 — Michelangelo: Ignudo sopra Isaia.

cui gambe si muovono in modo simmetrico; la

diversa flessione de' busti impedisce la seconda

corrispondenza lineare fra le assi de' corpi, e di

questa difformità porge un lieve indizio l'ultimo

paio da noi esaminato. Il grave festone sbuca di

sotto al tondo, e mentre un giovane lo tiene sul

dorso, come se reggesse l'arconcello con due

cesti di peso disegnale, l'altro passa il braccio

destro sulla testa e preme la mano sinistra sul

sedile (fig. y). Che questa sia una reminiscenza

classica non v'ha dubbio; l'attitudine sforzata non

aumenta la resistenza del nudo, eh è anzi nell'av-

volgere dell'arto superiore al capo, si perde il rap-

porto fra il contenuto spiegamento d'energia, la

minaccia triste e tranquilla dell'occhio e la so-

lida pressione della mano e del piede sinistro. 11

motivo del Laocoonte (fig. 10) è utilizzato indiscu-

tibilmente; 1 il braccio destro del sacerdote di

Nettuno ritorna alla contrazione originale, intuita

1 Stiìinmann, op. cit., II, pag. 249.

da Michelangelo,1 ma l'interpretazione, all'inverso

è libera e pittoresca, sana e normale. Non c'è più

lo spasimo prodotto dalle spire de' serpi che

stringono e dissanguano il nudo membruto e

sfatto, ma la mossa plastica e antiaccademica.

Della testa non si vede che una parte; l'occhio

vigila; sarà costui il ribelle che la profezia coglie

perplesso nella servitù dell'istinto?

11 Thode 2 non aderisce all'ipotesi assennata di

Fig. 9 — Michelangelo: Ignudo sopra Isaia.

un'analogia col gruppo antico, e trova secondarie le

affinità, confortando la sua negazione con la qualità

decorativa de' nudi. Noi, invece, sorpassiamo la

linea stabilita da altri, pensando che il Buonarroti,

nel riplasmare il suo vivo, abbia riveduto, per

La parte toracica, la statua a destra del gruppo.

Nel girare il braccio sulla testa, in atto di pro-

1 W. Amelung, Die Scidpturcn des Vaticanischen Mu-

tìL'itms, Berlin, 1903-1908, II, pagg. 201 e 205; W. Helbig,

Fiihrcr durch die pffentlicHen Sammlungen klassischer Alter-

tilmer in Rom, III Ailfl., Leipzig, 1912-13, I, pagg. 95-99-

2 Op.'cit., I, pag. 421-22.

ALDO FORATTI

poggi il piede al sedile. Questo atteggiamento in-

comodo, a cui Michelangelo si apparecchia nella

Vergine del tondo Doni e nell'Eva del Peccato ori-

ginale, non è richiesto, come nella Creazione di

Adamo, dove il giuoco delle forze organiche si

condensa nel puntare il piede sinistro (così fa

chi si alza di scatto), e si spiega nel corpo non

ancora maturo all'improvvisa reazione. Notevole

è il contrasto degli aspetti; nel giovane a de-

stra c'è il muto raccoglimento di una coscienza

amareggiata, e in quello a sinistra (fig. 7) la di-

sinvolta curiosità dello spirito, incredulo e ma-

ravigliato, che non si tiene al senso e ne diffida;

nemmeno qui c'è un barlume d'ottimismo o di

gioia; quanto al disegno del tronco, non fu av-

vertito un errore anatomico, che c'è veramente:

dalla scapola alle reni, massime nell'attacco del

braccio e nel suo spostarsi in avanti, senza che la

massa toracica partecipi al torcersi dell'insieme.

L'atteggiamento principia ad avere un impeto

straordinario nella coppia sopra Isaia (fig. 8), le

Fig. 8 — Michelangelo: Ignudo sopra Isaia.

cui gambe si muovono in modo simmetrico; la

diversa flessione de' busti impedisce la seconda

corrispondenza lineare fra le assi de' corpi, e di

questa difformità porge un lieve indizio l'ultimo

paio da noi esaminato. Il grave festone sbuca di

sotto al tondo, e mentre un giovane lo tiene sul

dorso, come se reggesse l'arconcello con due

cesti di peso disegnale, l'altro passa il braccio

destro sulla testa e preme la mano sinistra sul

sedile (fig. y). Che questa sia una reminiscenza

classica non v'ha dubbio; l'attitudine sforzata non

aumenta la resistenza del nudo, eh è anzi nell'av-

volgere dell'arto superiore al capo, si perde il rap-

porto fra il contenuto spiegamento d'energia, la

minaccia triste e tranquilla dell'occhio e la so-

lida pressione della mano e del piede sinistro. 11

motivo del Laocoonte (fig. 10) è utilizzato indiscu-

tibilmente; 1 il braccio destro del sacerdote di

Nettuno ritorna alla contrazione originale, intuita

1 Stiìinmann, op. cit., II, pag. 249.

da Michelangelo,1 ma l'interpretazione, all'inverso

è libera e pittoresca, sana e normale. Non c'è più

lo spasimo prodotto dalle spire de' serpi che

stringono e dissanguano il nudo membruto e

sfatto, ma la mossa plastica e antiaccademica.

Della testa non si vede che una parte; l'occhio

vigila; sarà costui il ribelle che la profezia coglie

perplesso nella servitù dell'istinto?

11 Thode 2 non aderisce all'ipotesi assennata di

Fig. 9 — Michelangelo: Ignudo sopra Isaia.

un'analogia col gruppo antico, e trova secondarie le

affinità, confortando la sua negazione con la qualità

decorativa de' nudi. Noi, invece, sorpassiamo la

linea stabilita da altri, pensando che il Buonarroti,

nel riplasmare il suo vivo, abbia riveduto, per

La parte toracica, la statua a destra del gruppo.

Nel girare il braccio sulla testa, in atto di pro-

1 W. Amelung, Die Scidpturcn des Vaticanischen Mu-

tìL'itms, Berlin, 1903-1908, II, pagg. 201 e 205; W. Helbig,

Fiihrcr durch die pffentlicHen Sammlungen klassischer Alter-

tilmer in Rom, III Ailfl., Leipzig, 1912-13, I, pagg. 95-99-

2 Op.'cit., I, pag. 421-22.