ON RILIEVO FRAR.MENTARIO DEL SECOLO IV

245

fra altro le pupille incavate con grosse palpebre e capigliature a ricci od a masse compatte.

In particolare si confronti l'ultima figura a destra in primo piano del gruppo dei cor-

tigiani — nella nostra illustrazione — con quella di S. Pietro, e le teste dei barbari

e- del primo personaggio a sinistra della famiglia ' imperiale con quella di Giovanni.

Nel rilievo di Barletta v'è una maggior sapienza nella distribuzione dei personaggi

che più lo ravvicina allo stile classicheggiante; ma non è dubbio che appartenga ad una

stessa corrente artistica germinata con ogni probabilità a Costantinopoli e fiorita nel

sec. iv.1 La quale corrente è. degna di maggiore osservazione di quanto non apparisca

a tutta prima; poiché mentre da un lato trapianta a Bisanzio le ultime propaggini del

tronco romano già esaurito, innesta a questo lo spirito di quell'arte cristiana monumentale

come la romana, ma pervasa da altro interiore contenuto e da altre peculiarità di stile,

che veniva dall'Oriente ed in ispecie dall'Asia Minore.2 E un punto di trapasso che ci

prepara ad intendere i sarcofagi ravennati del

sec. v, dove l'arte romana, e l'arte orientale,

già messe a contatto, in tal modo, a Costanti-

nopoli, coesistono ancora con preponderanza

certo della seconda. Una terza forma d'arte

sopprimerà ben presto l'ima e l'altra riducendo

tutto a decorazione: è il trionfo dell'arte

siriaca.

Spetta a Costantinopoli l'aver posto a con-

tatto e l'aver trovato un perfetto equilibrio

alla metà circa del sec. iv fra le due correnti;

e la dimostrazione più chiara la troviamo nella

base dell'obelisco di Teodosio e nel. rilievo di

Barletta.

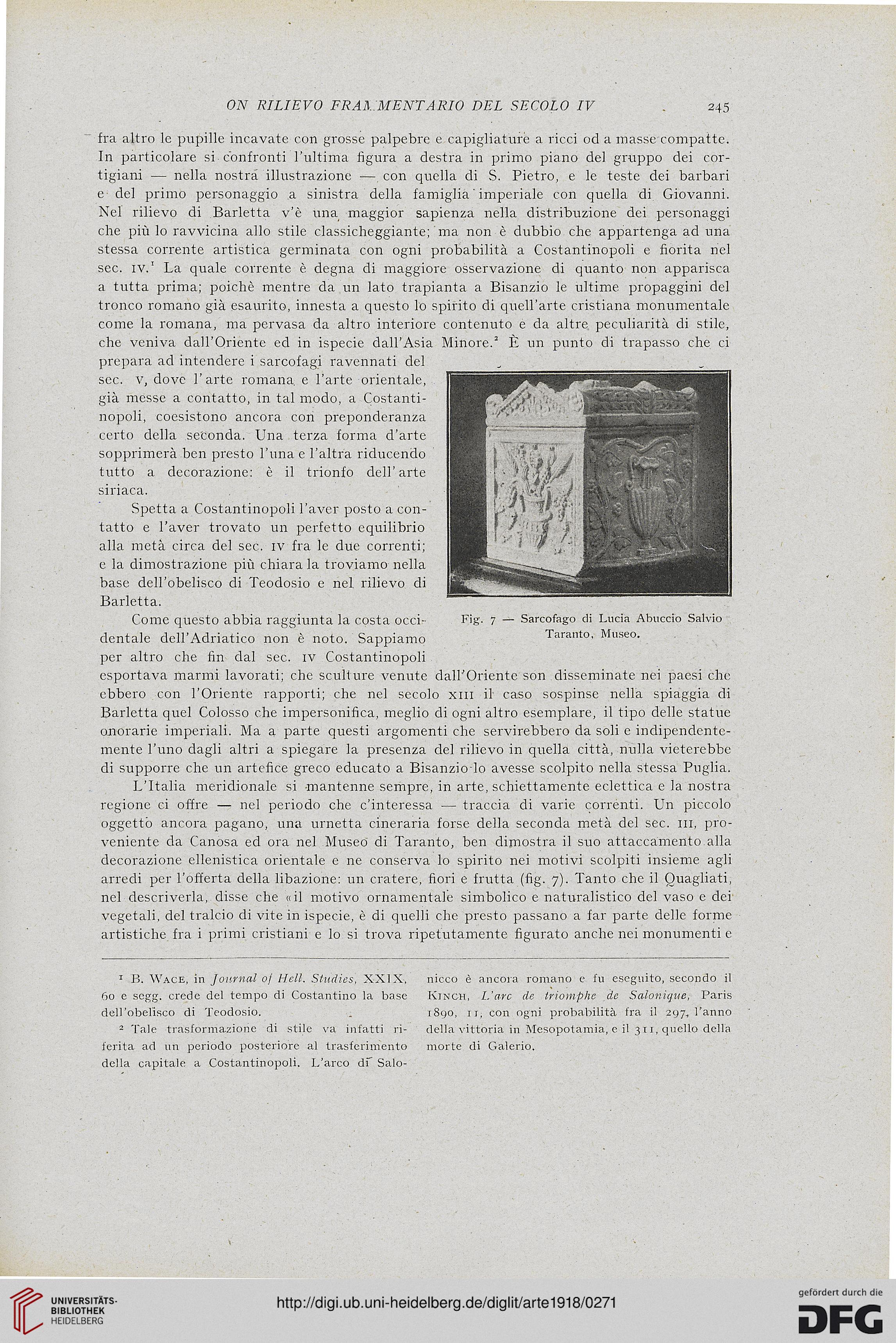

Come questo abbia raggiunta la costa occi- Pjg. 7 — Sarcofago di Lucia Abuccio Salvio

dentale dell'Adriatico non è noto. Sappiamo Taranto, Museo,

per altro che fin dal sec. iv Costantinopoli

esportava marmi lavorati; che sculture venute dall'Oriente son disseminate nei paesi che

ebbero con l'Oriente rapporti; che nel secolo xm il caso sospinse nella spiaggia di

Barletta quel Colosso che impersonifica, meglio di ogni altro esemplare, il tipo delle statue

onorarie imperiali. Ma a parte questi argomenti che servirebbero da soli e indipendente-

mente l'uno dagli altri a spiegare la presenza del rilievo in quella città, nulla vieterebbe

di supporre che un artefice greco educato a Bisanzio lo avesse scolpito nella stessa Puglia.

L'Italia meridionale si -mantenne sempre, in arte, schiettamente eclettica e la nostra

regione ci offre — nel periodo che c'interessa — traccia di varie correnti. Un piccolo

oggetto ancora pagano, una umetta cineraria forse della seconda metà del sec. 111, pro-

veniente da Canosa ed ora nel Museo di Taranto, ben dimostra il suo attaccamento alla

decorazione ellenistica orientale e ne conserva lo spirito nei motivi scolpiti insieme agli

arredi per l'offerta della libazione: un cratere, fiori e frutta (fig. 7). Tanto che il Quagliati,

nel descriverla, disse che «il motivo ornamentale simbolico e naturalistico del vaso e dei-

vegetali, del tralcio di vite in ispecie, è di quelli che presto passano a far parte delle forme

artistiche fra i primi cristiani e lo si trova ripetutamente figurato anche nei monumenti e

1 1-5. Wace, in Journal oj Hett. Studies, XXIX,

60 e segg. crede del tempo di Costantino la base

dell'obelisco di Teodosio.

2 Tale trasformazione di stile va infatti ri-

ferita ad un periodo posteriore al trasferimento

della capitale a Costantinopoli. L'arco df Salo-

nicco è ancora romano e fu eseguito, secondo il

Kinch, L'are de triomphe de Saionicpte, Paris

1800, it, con ogni probabilità fra il 297, l'anno

della vittoria in Mesopotamia, e il 311, quello della

morte di Galcrio.

245

fra altro le pupille incavate con grosse palpebre e capigliature a ricci od a masse compatte.

In particolare si confronti l'ultima figura a destra in primo piano del gruppo dei cor-

tigiani — nella nostra illustrazione — con quella di S. Pietro, e le teste dei barbari

e- del primo personaggio a sinistra della famiglia ' imperiale con quella di Giovanni.

Nel rilievo di Barletta v'è una maggior sapienza nella distribuzione dei personaggi

che più lo ravvicina allo stile classicheggiante; ma non è dubbio che appartenga ad una

stessa corrente artistica germinata con ogni probabilità a Costantinopoli e fiorita nel

sec. iv.1 La quale corrente è. degna di maggiore osservazione di quanto non apparisca

a tutta prima; poiché mentre da un lato trapianta a Bisanzio le ultime propaggini del

tronco romano già esaurito, innesta a questo lo spirito di quell'arte cristiana monumentale

come la romana, ma pervasa da altro interiore contenuto e da altre peculiarità di stile,

che veniva dall'Oriente ed in ispecie dall'Asia Minore.2 E un punto di trapasso che ci

prepara ad intendere i sarcofagi ravennati del

sec. v, dove l'arte romana, e l'arte orientale,

già messe a contatto, in tal modo, a Costanti-

nopoli, coesistono ancora con preponderanza

certo della seconda. Una terza forma d'arte

sopprimerà ben presto l'ima e l'altra riducendo

tutto a decorazione: è il trionfo dell'arte

siriaca.

Spetta a Costantinopoli l'aver posto a con-

tatto e l'aver trovato un perfetto equilibrio

alla metà circa del sec. iv fra le due correnti;

e la dimostrazione più chiara la troviamo nella

base dell'obelisco di Teodosio e nel. rilievo di

Barletta.

Come questo abbia raggiunta la costa occi- Pjg. 7 — Sarcofago di Lucia Abuccio Salvio

dentale dell'Adriatico non è noto. Sappiamo Taranto, Museo,

per altro che fin dal sec. iv Costantinopoli

esportava marmi lavorati; che sculture venute dall'Oriente son disseminate nei paesi che

ebbero con l'Oriente rapporti; che nel secolo xm il caso sospinse nella spiaggia di

Barletta quel Colosso che impersonifica, meglio di ogni altro esemplare, il tipo delle statue

onorarie imperiali. Ma a parte questi argomenti che servirebbero da soli e indipendente-

mente l'uno dagli altri a spiegare la presenza del rilievo in quella città, nulla vieterebbe

di supporre che un artefice greco educato a Bisanzio lo avesse scolpito nella stessa Puglia.

L'Italia meridionale si -mantenne sempre, in arte, schiettamente eclettica e la nostra

regione ci offre — nel periodo che c'interessa — traccia di varie correnti. Un piccolo

oggetto ancora pagano, una umetta cineraria forse della seconda metà del sec. 111, pro-

veniente da Canosa ed ora nel Museo di Taranto, ben dimostra il suo attaccamento alla

decorazione ellenistica orientale e ne conserva lo spirito nei motivi scolpiti insieme agli

arredi per l'offerta della libazione: un cratere, fiori e frutta (fig. 7). Tanto che il Quagliati,

nel descriverla, disse che «il motivo ornamentale simbolico e naturalistico del vaso e dei-

vegetali, del tralcio di vite in ispecie, è di quelli che presto passano a far parte delle forme

artistiche fra i primi cristiani e lo si trova ripetutamente figurato anche nei monumenti e

1 1-5. Wace, in Journal oj Hett. Studies, XXIX,

60 e segg. crede del tempo di Costantino la base

dell'obelisco di Teodosio.

2 Tale trasformazione di stile va infatti ri-

ferita ad un periodo posteriore al trasferimento

della capitale a Costantinopoli. L'arco df Salo-

nicco è ancora romano e fu eseguito, secondo il

Kinch, L'are de triomphe de Saionicpte, Paris

1800, it, con ogni probabilità fra il 297, l'anno

della vittoria in Mesopotamia, e il 311, quello della

morte di Galcrio.