4- (5^ -£•

die Gefahr des Verkaufs näher rückt, wird vielleicht durch

den Vortheil aufgewogen, den das Studium aus dein

Bekanntwerden derselben zieht. Schwerlich hätte Jemand

ohne ein solches Verzeichniß in dem entlegenen Rieti u. A.

drei deutsche gothische Silberpokale zu finden gehofft,

welche Guardabassi*) selbst als »opere del XV secolo di

artista alemanno« bezeichnet, und welche ihrer vortrefflichen

Arbeit wegen wohl beanspruchen dürfen, veröffentlicht zu

werden. Alle drei Stücke dienen als Reliquiarien; die

Deckel find, um den Inhalt vor Prosanation zu bewahren,

festgebunden und versiegelt, so daß es nicht möglich ist, die

Innenseiten darauf zu prüfen, ob sie vielleicht einen Stempel

oder ein Beschauzeichen besitzen, welche aus den Verfertiger

oder wenigstens auf den Entstehungsort deuteten. Im

Aeußern ist keinerlei Marke wahrzunehmen; aber gleichwohl

ist natürlich ein Zweifel daran, daß sie diesseits der Alpen

entstanden sind, ausgeschlossen.

In ihrem dekorativen Aufbau haben alle drei Stücke

eine gewisse Aehnlichkeit, wie sich aus den Abbildungen auf

Seite \55 und auf Tafel 57 ergibt. Alle vegetabilischen

Verzierungen sind gegossen und nur

die Buckeln getrieben. Aber in der

Durchführung im Einzelnen zeigen

sich manche Verschiedenheiten.

Der größte der Pokale, der

auf S. {55 abgebildete ganz ver-

goldete Traubenbccher, ist an:

wenigsten gut erhalten. Die Basis

des Fußes ist wie der ganze Pokal

siebentheilig, und enthält einen

Fries von durchbrochenem Maaß-

werk. In die Einziehungen des

Sicbenpaffes legt sich ein abwärts

fallendes dreitheiliges Blatt, über

welchen:, zwischen den untern

Buckeln, je ein Knäblein saß, von

denen nur noch eines erhalten ist.

Der schlanke Schaft des Fußes ist

durch einen hübsch modellirten

Blattring nach oben abgeschlossen;

die Skizze auf S. (33 gibt einen Theil desselben in wirk-

licher Größe. Die Tuppa ist in den Einschnitten der untern

und der ober» Buckclreihe durch je ein gegossenes drei-

theiliges Blatt belebt, welchem über der Deckelfuge ein

ähnliches, kleineres entspricht; der über dem letztern stehende

„wilde Mann" mit Schild und Keule ist nur an einer

einzigen Stelle erhalten. Der Deckel zieht sich zu einer

schlanken Blume zusammen; diese zeigt über dem Knauf

zu unterst eine Reihe überhängender Blätter, dann einen

schlanken, jetzt kahlen Schaft, von welchem oben abermals

Blätter abzweigen. Um den Schaft herum sitzen lange,

vielfach gebogene Silberdrähte, welche durch Oesen am

Stengel gesteckt sind; an ihren etwas eingerollten Enden

sind (bez. waren) längliche, nicht ganz erbsengroße Beeren,

welche im Innern aus einer weißen, an der Oberfläche

(etwa 0,4> mm dick) aus einer dunkelblauen Enmilmaffe

bestehen und mit Goldpunkten von mäßigem Relief belebt

sind. Zweifellos waren die kahlen Beerenstengel einst durch

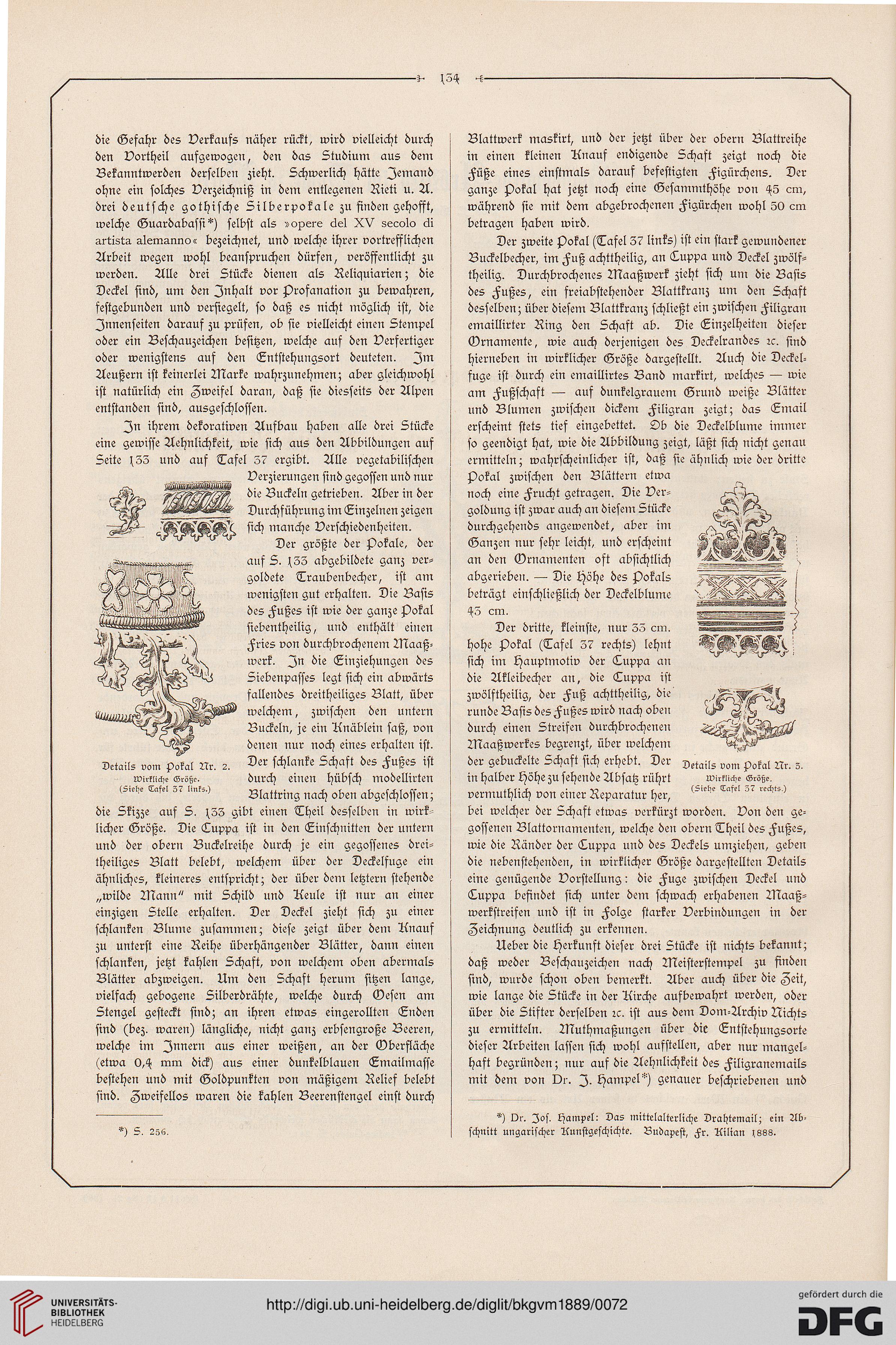

Details vom Pokal Nr. 2.

wirkliche Größe.

(Siebe Tafel 37 links.)

*) S, 256.

Blattwerk maskirt, und der jetzt über der obern Blattreihe

in einen kleinen Knauf endigende Schaft zeigt noch die

Füße eines einstmals darauf befestigten Figürchens. Der

ganze Pokal hat jetzt noch eine Gesammthöhe von ^5 cm,

während sie mit dem abgebrochenen Figürcheu wohl 30 cm

betragen haben wird.

Der zweite Pokal (Tafel 57 links) ist ein stark gewundener

Buckelbecher, im Fuß achttheilig, an Tuppa und Deckel zwölf-

theilig. Durchbrochenes Maaßwerk zieht sich um die Basis

des Fußes, ein freiabstehender Blattkranz um den Schaft

desselben; über diesem Blattkranz schließt ein zwischen Filigran

emaillirter Ring den Schaft ab. Die Einzelheiten dieser

Ornamente, wie auch derjenigen des Deckelrandes re. sind

hierneben in wirklicher Größe dargestellt. Auch die Deckel-

fuge ist durch ein emaillirtes Band markirt, welches — wie

am Fußschaft — auf dunkelgrünem Grund weiße Blätter

und Blumen zwischen dickem Filigran zeigt; das Einail

erscheint stets tief eingebettet. Ob die Deckelblume immer

so geendigt hat, wie die Abbildung zeigt, läßt sich nicht genau

ermitteln; wahrscheinlicher ist, daß sie ähnlich wie der dritte

Pokal zwischen den Blättern etwa

noch eine Frucht getragen. Die Ver-

goldung ist zwar auch an diesein Stücke

durchgeheuds angewendet, aber im

Ganzen nur sehr leicht, und erscheint

an den Ornamenten oft absichtlich

abgerieben. — Die Höhe des Pokals

beträgt einschließlich der Deckelblume

H5 cm.

Der dritte, kleinste, nur 33 cm.

hohe Pokal (Tafel 57 rechts) lehnt

sich in: Hauptmotiv der Tuppa an

die Akleibecher an, die Tuppa ist

zwölftheilig, der Fuß achttheilig, die

runde Basis des Fußes wird nach oben

durch einen Streifen durchbrochenen

Maaßwerkes begrenzt, über welchen:

der gebuckelte Schaft sich erhebt. Der

in halber Höhe zu sehende Absatz rührt

vermuthlich von einer Reparatur her,

bei welcher der Schaft etwas verkürzt worden. Von den ge-

gossenen Blattornamenten, welche den obern Theil des Fußes,

wie die Ränder der Tuppa und des Deckels umziehen, geben

die nebenstehenden, in wirklicher Größe dargestellten Details

eine genügende Vorstellung: die Fuge zwischen Deckel und

Tuppa befindet sich unter dem schwach erhabenen Maaß-

werkstreifen und ist in Folge starker Verbindungen in der

Zeichnung deutlich zu erkennen.

Ueber die Herkunft dieser drei Stücke ist nichts bekannt;

daß weder Beschauzeichen nach Meisterstempel zu finden

sind, wurde schon oben bemerkt. Aber auch über die Zeit,

wie lange die Stücke in der Kirche aufbewahrt werden, oder

über die Stifter derselben rc. ist aus dein Dom-Archiv Nichts

zu ermitteln. Muthmaßungen über die Entstehungsorte

dieser Arbeiten lassen sich wohl aufstellen, aber nur mangel-

haft begründen; nur auf die Aehnlichkeit des Filigrauemails

mit dem von Dr. I. Hampel*) genauer beschriebenen und

Details vom Pokal Nr. 3.

wirkliche Größe.

(Siebe Tafel 37 rechts.)

*) Dr. Jos. tjampel: Das mittelalterliche Dralstemail; ein Ab-

schnitt ungarischer Kunstgeschichte. Budapest, Fr. Kilian ;888.

die Gefahr des Verkaufs näher rückt, wird vielleicht durch

den Vortheil aufgewogen, den das Studium aus dein

Bekanntwerden derselben zieht. Schwerlich hätte Jemand

ohne ein solches Verzeichniß in dem entlegenen Rieti u. A.

drei deutsche gothische Silberpokale zu finden gehofft,

welche Guardabassi*) selbst als »opere del XV secolo di

artista alemanno« bezeichnet, und welche ihrer vortrefflichen

Arbeit wegen wohl beanspruchen dürfen, veröffentlicht zu

werden. Alle drei Stücke dienen als Reliquiarien; die

Deckel find, um den Inhalt vor Prosanation zu bewahren,

festgebunden und versiegelt, so daß es nicht möglich ist, die

Innenseiten darauf zu prüfen, ob sie vielleicht einen Stempel

oder ein Beschauzeichen besitzen, welche aus den Verfertiger

oder wenigstens auf den Entstehungsort deuteten. Im

Aeußern ist keinerlei Marke wahrzunehmen; aber gleichwohl

ist natürlich ein Zweifel daran, daß sie diesseits der Alpen

entstanden sind, ausgeschlossen.

In ihrem dekorativen Aufbau haben alle drei Stücke

eine gewisse Aehnlichkeit, wie sich aus den Abbildungen auf

Seite \55 und auf Tafel 57 ergibt. Alle vegetabilischen

Verzierungen sind gegossen und nur

die Buckeln getrieben. Aber in der

Durchführung im Einzelnen zeigen

sich manche Verschiedenheiten.

Der größte der Pokale, der

auf S. {55 abgebildete ganz ver-

goldete Traubenbccher, ist an:

wenigsten gut erhalten. Die Basis

des Fußes ist wie der ganze Pokal

siebentheilig, und enthält einen

Fries von durchbrochenem Maaß-

werk. In die Einziehungen des

Sicbenpaffes legt sich ein abwärts

fallendes dreitheiliges Blatt, über

welchen:, zwischen den untern

Buckeln, je ein Knäblein saß, von

denen nur noch eines erhalten ist.

Der schlanke Schaft des Fußes ist

durch einen hübsch modellirten

Blattring nach oben abgeschlossen;

die Skizze auf S. (33 gibt einen Theil desselben in wirk-

licher Größe. Die Tuppa ist in den Einschnitten der untern

und der ober» Buckclreihe durch je ein gegossenes drei-

theiliges Blatt belebt, welchem über der Deckelfuge ein

ähnliches, kleineres entspricht; der über dem letztern stehende

„wilde Mann" mit Schild und Keule ist nur an einer

einzigen Stelle erhalten. Der Deckel zieht sich zu einer

schlanken Blume zusammen; diese zeigt über dem Knauf

zu unterst eine Reihe überhängender Blätter, dann einen

schlanken, jetzt kahlen Schaft, von welchem oben abermals

Blätter abzweigen. Um den Schaft herum sitzen lange,

vielfach gebogene Silberdrähte, welche durch Oesen am

Stengel gesteckt sind; an ihren etwas eingerollten Enden

sind (bez. waren) längliche, nicht ganz erbsengroße Beeren,

welche im Innern aus einer weißen, an der Oberfläche

(etwa 0,4> mm dick) aus einer dunkelblauen Enmilmaffe

bestehen und mit Goldpunkten von mäßigem Relief belebt

sind. Zweifellos waren die kahlen Beerenstengel einst durch

Details vom Pokal Nr. 2.

wirkliche Größe.

(Siebe Tafel 37 links.)

*) S, 256.

Blattwerk maskirt, und der jetzt über der obern Blattreihe

in einen kleinen Knauf endigende Schaft zeigt noch die

Füße eines einstmals darauf befestigten Figürchens. Der

ganze Pokal hat jetzt noch eine Gesammthöhe von ^5 cm,

während sie mit dem abgebrochenen Figürcheu wohl 30 cm

betragen haben wird.

Der zweite Pokal (Tafel 57 links) ist ein stark gewundener

Buckelbecher, im Fuß achttheilig, an Tuppa und Deckel zwölf-

theilig. Durchbrochenes Maaßwerk zieht sich um die Basis

des Fußes, ein freiabstehender Blattkranz um den Schaft

desselben; über diesem Blattkranz schließt ein zwischen Filigran

emaillirter Ring den Schaft ab. Die Einzelheiten dieser

Ornamente, wie auch derjenigen des Deckelrandes re. sind

hierneben in wirklicher Größe dargestellt. Auch die Deckel-

fuge ist durch ein emaillirtes Band markirt, welches — wie

am Fußschaft — auf dunkelgrünem Grund weiße Blätter

und Blumen zwischen dickem Filigran zeigt; das Einail

erscheint stets tief eingebettet. Ob die Deckelblume immer

so geendigt hat, wie die Abbildung zeigt, läßt sich nicht genau

ermitteln; wahrscheinlicher ist, daß sie ähnlich wie der dritte

Pokal zwischen den Blättern etwa

noch eine Frucht getragen. Die Ver-

goldung ist zwar auch an diesein Stücke

durchgeheuds angewendet, aber im

Ganzen nur sehr leicht, und erscheint

an den Ornamenten oft absichtlich

abgerieben. — Die Höhe des Pokals

beträgt einschließlich der Deckelblume

H5 cm.

Der dritte, kleinste, nur 33 cm.

hohe Pokal (Tafel 57 rechts) lehnt

sich in: Hauptmotiv der Tuppa an

die Akleibecher an, die Tuppa ist

zwölftheilig, der Fuß achttheilig, die

runde Basis des Fußes wird nach oben

durch einen Streifen durchbrochenen

Maaßwerkes begrenzt, über welchen:

der gebuckelte Schaft sich erhebt. Der

in halber Höhe zu sehende Absatz rührt

vermuthlich von einer Reparatur her,

bei welcher der Schaft etwas verkürzt worden. Von den ge-

gossenen Blattornamenten, welche den obern Theil des Fußes,

wie die Ränder der Tuppa und des Deckels umziehen, geben

die nebenstehenden, in wirklicher Größe dargestellten Details

eine genügende Vorstellung: die Fuge zwischen Deckel und

Tuppa befindet sich unter dem schwach erhabenen Maaß-

werkstreifen und ist in Folge starker Verbindungen in der

Zeichnung deutlich zu erkennen.

Ueber die Herkunft dieser drei Stücke ist nichts bekannt;

daß weder Beschauzeichen nach Meisterstempel zu finden

sind, wurde schon oben bemerkt. Aber auch über die Zeit,

wie lange die Stücke in der Kirche aufbewahrt werden, oder

über die Stifter derselben rc. ist aus dein Dom-Archiv Nichts

zu ermitteln. Muthmaßungen über die Entstehungsorte

dieser Arbeiten lassen sich wohl aufstellen, aber nur mangel-

haft begründen; nur auf die Aehnlichkeit des Filigrauemails

mit dem von Dr. I. Hampel*) genauer beschriebenen und

Details vom Pokal Nr. 3.

wirkliche Größe.

(Siebe Tafel 37 rechts.)

*) Dr. Jos. tjampel: Das mittelalterliche Dralstemail; ein Ab-

schnitt ungarischer Kunstgeschichte. Budapest, Fr. Kilian ;888.