/^^'&^>^y&^ys>^>>&^>&^^ Möllenbeck. ■a>@>®®^!)®®®xs)®®®s>s>a)®®®®e>@>e>s^

Tafel 79,

80 und 81.

geschlossen. Die schlanken, dreiteiligen Fenster mit schräger Leibung haben gekehltes Pfostenprofil und

Fischblasenmaßwerk, jedes zweite von gleicher Zeichnung.

Der um drei Stufen gehobene, im Achteck geschlossene Chor') bildet die Fortsetzung des Mittel-

schiffes; die Gewölbe, von derselben Ausbildung wie dort, werden von Konsolen getragen; auf den Schluß-

steinen erscheinen das Lamm Gottes, ein Christuskopf, Maria mit dem Kinde und der heil. Dionysius, der

Schutzpatron des Klosters. Die Fenster der Südseite sind nachträglich vermauert. Die einander gegenüber-

Tafei 82. liegenden Türen in den Langwänden sind flachbogig geschlossen.

Tafel 76. Die unter dem östlichen Teil des Chores sich erstreckende Krypta hat rundbogige, gurtlose Kreuz-

gewölbe, die von drei Paar achteckigen Pfeilern von derselben Form wie die der Westempore getragen

werden. Die Anlage selbst geht aber auf den romanischen Bau zurück, wie die Anordnung der Zugänge

erkennen läßt, von denen der eine vermauert und dafür eine zur Sakristei emporführende Wendeltreppe

angelegt ist. Die anschließende Grabkammer ist aber mit einer Flachtonne aus Ziegelsteinen großen Formats

Tafci 82. überwölbt. Auch die zweiteiligen Fenster stammen aus spätgotischer Zeit.

Die geräumige, durch zweiteilige Maßwerkfenster beleuchtete Sakristei an der Südseite des Chores

wird von zwei rippenlosen Kreuzgewölben überdeckt, die durch einen breiten, von Konsolen aufsteigenden

Gurt getrennt sind; auf den Schlußsteinen ein Christuskopf und ein Tartschenschild mit Stern. Als Piscina

diente ein aus der Westwand vortretendes Sandsteinbecken von rechteckiger Form.

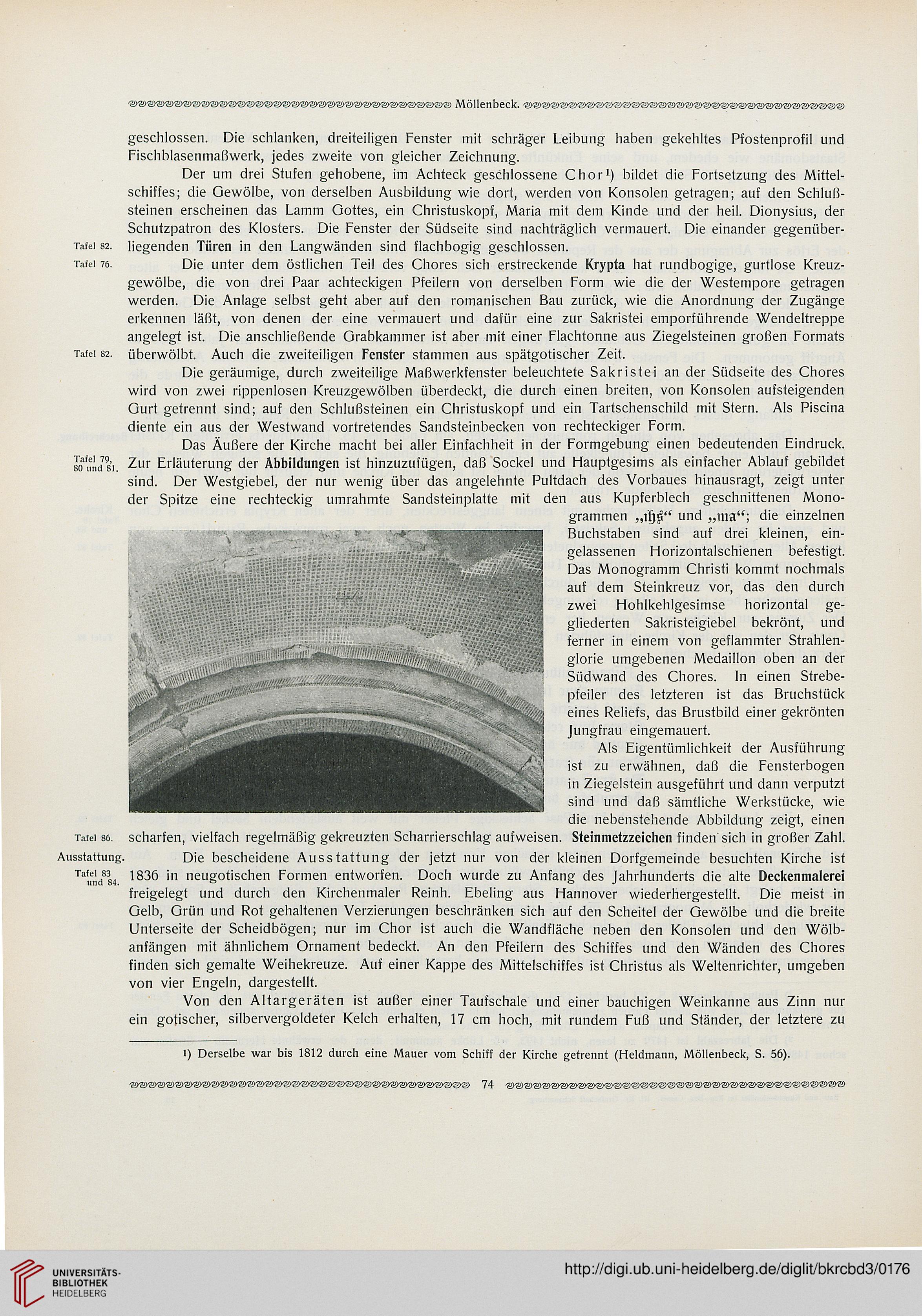

Das Äußere der Kirche macht bei aller Einfachheit in der Formgebung einen bedeutenden Eindruck.

Zur Erläuterung der Abbildungen ist hinzuzufügen, daß Sockel und Hauptgesims als einfacher Ablauf gebildet

sind. Der Westgiebel, der nur wenig über das angelehnte Pultdach des Vorbaues hinausragt, zeigt unter

der Spitze eine rechteckig umrahmte Sandsteinplatte mit den aus Kupferblech geschnittenen Mono-

grammen „il)*i" und „ma"; die einzelnen

Buchstaben sind auf drei kleinen, ein-

gelassenen Horizontalschienen befestigt.

Das Monogramm Christi kommt nochmals

auf dem Steinkreuz vor, das den durch

zwei Hohlkehlgesimse horizontal ge-

gliederten Sakristeigiebel bekrönt, und

ferner in einem von geflammter Strahlen-

glorie umgebenen Medaillon oben an der

Südwand des Chores. In einen Strebe-

pfeiler des letzteren ist das Bruchstück

eines Reliefs, das Brustbild einer gekrönten

Jungfrau eingemauert.

Als Eigentümlichkeit der Ausführung

ist zu erwähnen, daß die Fensterbogen

in Ziegelstein ausgeführt und dann verputzt

sind und daß sämtliche Werkstücke, wie

die nebenstehende Abbildung zeigt, einen

Tatei 86. scharfen, vielfach regelmäßig gekreuzten Scharrierschlag aufweisen. Steinmetzzeichen finden sich in großer Zahl.

Ausstattung. Die bescheidene Ausstattung der jetzt nur von der kleinen Dorfgemeinde besuchten Kirche ist

Taumi88-i in neugotischen Formen entworfen. Doch wurde zu Anfang des Jahrhunderts die alte Deckenmalerei

freigelegt und durch den Kirchenmaler Reinh. Ebeling aus Hannover wiederhergestellt. Die meist in

Gelb, Grün und Rot gehaltenen Verzierungen beschränken sich auf den Scheitel der Gewölbe und die breite

Unterseite der Scheidbögen; nur im Chor ist auch die Wandfläche neben den Konsolen und den Wölb-

anfängen mit ähnlichem Ornament bedeckt. An den Pfeilern des Schiffes und den Wänden des Chores

finden sich gemalte Weihekreuze. Auf einer Kappe des Mittelschiffes ist Christus als Weltenrichter, umgeben

von vier Engeln, dargestellt.

Von den Altargeräten ist außer einer Taufschale und einer bauchigen Weinkanne aus Zinn nur

ein gotischer, silbervergoldeter Kelch erhalten, 17 cm hoch, mit rundem Fuß und Ständer, der letztere zu

l) Derselbe war bis 1812 durch eine Mauer vom Schiff der Kirche getrennt (Heldmann, Möllenbeck, S. 56).

Tafel 79,

80 und 81.

geschlossen. Die schlanken, dreiteiligen Fenster mit schräger Leibung haben gekehltes Pfostenprofil und

Fischblasenmaßwerk, jedes zweite von gleicher Zeichnung.

Der um drei Stufen gehobene, im Achteck geschlossene Chor') bildet die Fortsetzung des Mittel-

schiffes; die Gewölbe, von derselben Ausbildung wie dort, werden von Konsolen getragen; auf den Schluß-

steinen erscheinen das Lamm Gottes, ein Christuskopf, Maria mit dem Kinde und der heil. Dionysius, der

Schutzpatron des Klosters. Die Fenster der Südseite sind nachträglich vermauert. Die einander gegenüber-

Tafei 82. liegenden Türen in den Langwänden sind flachbogig geschlossen.

Tafel 76. Die unter dem östlichen Teil des Chores sich erstreckende Krypta hat rundbogige, gurtlose Kreuz-

gewölbe, die von drei Paar achteckigen Pfeilern von derselben Form wie die der Westempore getragen

werden. Die Anlage selbst geht aber auf den romanischen Bau zurück, wie die Anordnung der Zugänge

erkennen läßt, von denen der eine vermauert und dafür eine zur Sakristei emporführende Wendeltreppe

angelegt ist. Die anschließende Grabkammer ist aber mit einer Flachtonne aus Ziegelsteinen großen Formats

Tafci 82. überwölbt. Auch die zweiteiligen Fenster stammen aus spätgotischer Zeit.

Die geräumige, durch zweiteilige Maßwerkfenster beleuchtete Sakristei an der Südseite des Chores

wird von zwei rippenlosen Kreuzgewölben überdeckt, die durch einen breiten, von Konsolen aufsteigenden

Gurt getrennt sind; auf den Schlußsteinen ein Christuskopf und ein Tartschenschild mit Stern. Als Piscina

diente ein aus der Westwand vortretendes Sandsteinbecken von rechteckiger Form.

Das Äußere der Kirche macht bei aller Einfachheit in der Formgebung einen bedeutenden Eindruck.

Zur Erläuterung der Abbildungen ist hinzuzufügen, daß Sockel und Hauptgesims als einfacher Ablauf gebildet

sind. Der Westgiebel, der nur wenig über das angelehnte Pultdach des Vorbaues hinausragt, zeigt unter

der Spitze eine rechteckig umrahmte Sandsteinplatte mit den aus Kupferblech geschnittenen Mono-

grammen „il)*i" und „ma"; die einzelnen

Buchstaben sind auf drei kleinen, ein-

gelassenen Horizontalschienen befestigt.

Das Monogramm Christi kommt nochmals

auf dem Steinkreuz vor, das den durch

zwei Hohlkehlgesimse horizontal ge-

gliederten Sakristeigiebel bekrönt, und

ferner in einem von geflammter Strahlen-

glorie umgebenen Medaillon oben an der

Südwand des Chores. In einen Strebe-

pfeiler des letzteren ist das Bruchstück

eines Reliefs, das Brustbild einer gekrönten

Jungfrau eingemauert.

Als Eigentümlichkeit der Ausführung

ist zu erwähnen, daß die Fensterbogen

in Ziegelstein ausgeführt und dann verputzt

sind und daß sämtliche Werkstücke, wie

die nebenstehende Abbildung zeigt, einen

Tatei 86. scharfen, vielfach regelmäßig gekreuzten Scharrierschlag aufweisen. Steinmetzzeichen finden sich in großer Zahl.

Ausstattung. Die bescheidene Ausstattung der jetzt nur von der kleinen Dorfgemeinde besuchten Kirche ist

Taumi88-i in neugotischen Formen entworfen. Doch wurde zu Anfang des Jahrhunderts die alte Deckenmalerei

freigelegt und durch den Kirchenmaler Reinh. Ebeling aus Hannover wiederhergestellt. Die meist in

Gelb, Grün und Rot gehaltenen Verzierungen beschränken sich auf den Scheitel der Gewölbe und die breite

Unterseite der Scheidbögen; nur im Chor ist auch die Wandfläche neben den Konsolen und den Wölb-

anfängen mit ähnlichem Ornament bedeckt. An den Pfeilern des Schiffes und den Wänden des Chores

finden sich gemalte Weihekreuze. Auf einer Kappe des Mittelschiffes ist Christus als Weltenrichter, umgeben

von vier Engeln, dargestellt.

Von den Altargeräten ist außer einer Taufschale und einer bauchigen Weinkanne aus Zinn nur

ein gotischer, silbervergoldeter Kelch erhalten, 17 cm hoch, mit rundem Fuß und Ständer, der letztere zu

l) Derselbe war bis 1812 durch eine Mauer vom Schiff der Kirche getrennt (Heldmann, Möllenbeck, S. 56).