78

Nirgends wird man, auch heute noch, ein derart ausgeprägtes, durch den Zusammenhang mit der Natur hervor-

gernfenes Gefühl für das Örtliche, für die Wirklichkeit, für das Körperhafte finden als bei uns.

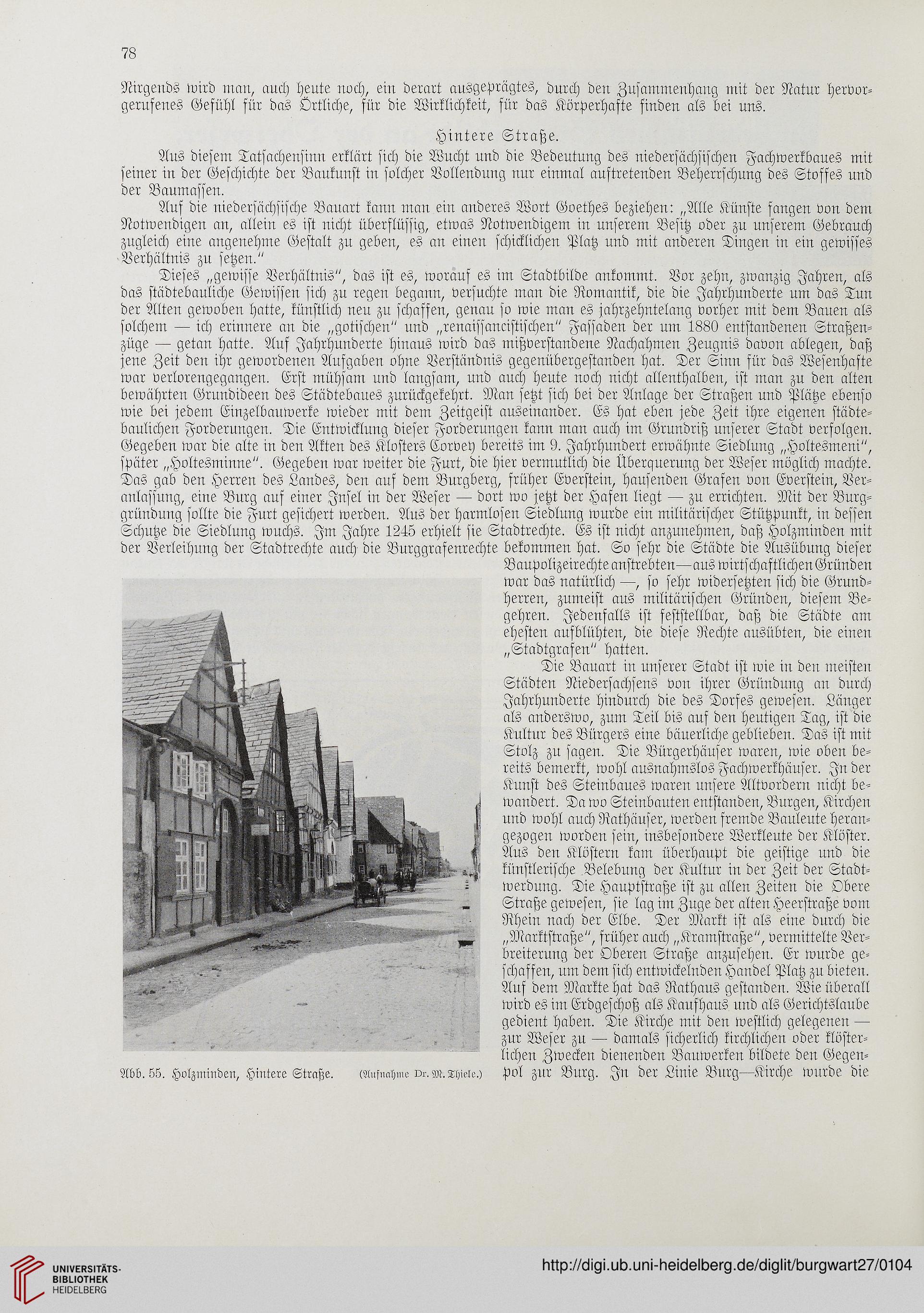

Hintere Straße.

Aus diesem Tatsachensinn erklärt sich die Wucht und die Bedeutung des niedersächsischen Fachwerkbaues mit

seiner in der Geschichte der Baukunst in solcher Vollendung nur einmal auftretenden Beherrschung des Stoffes und

der Banmassen.

Aus die niedersüchsische Bauart kann man ein anderes Wort Goethes beziehen: „Alle Künste fangen von dem

Notwendigen an, allein es ist nicht überflüssig, etwas Notwendigem in unserem Besitz oder zu unserem Gebrauch

zugleich eine angenehme Gestalt zu geben, es an einen schicklichen Platz und mit anderen Dingen in ein gewisses

Verhältnis zu setzen."

Dieses „gewisse Verhältnis", das ist es, worauf es im Stadtbilde ankommt. Vor zehn, zwanzig Jahren, als

das städtebauliche Gewissen sich zu regen begann, versuchte man die Romantik, die die Jahrhunderte um das Tun

der Alten gewoben hatte, künstlich neu zu schaffen, genau so wie man es jahrzehntelang vorher mit dem Bauen als

solchem — ich erinnere an die „gotischen" und „renaissancistischen" Fassaden der um 1880 entstandenen Straßen-

züge — getan hatte. Auf Jahrhunderte hinaus wird das mißverstandene Nachahmen Zeugnis davon ablegen, daß

jene Zeit den ihr gewordenen Aufgaben ohne Verständnis gegenübergestanden hat. Der Sinn für das Wesenhafte

war verlorengegangen. Erst mühsam und langsam, und auch heute noch nicht allenthalben, ist man zu den alten

bewährten Grundideen des Städtebaues znrückgekehrt. Man setzt sich bei der Anlage der Straßen und Plätze ebenso

wie bei jedem Einzelbanwerke wieder mit dem Zeitgeist auseinander. Es hat eben jede Zeit ihre eigenen städte-

baulichen Forderungen. Die Entwicklung dieser Forderungen kann man auch im Grundriß unserer Stadt verfolgen.

Gegeben war die alte in den Akten des Klosters Corvey bereits im 9. Jahrhundert erwähnte Siedlung „Holtesmeni",

später „Holtesminne". Gegeben war weiter die Furt, die hier vermutlich die Überquerung der Weser möglich machte.

Das gab den Herren des Landes, den auf dem Burgberg, früher Everstein, hausenden Grafen von Everstein, Ver-

anlassung, eine Burg auf einer Insel in der Weser — dort wo jetzt der Hafen liegt — zu errichten. Mit der Burg-

gründung sollte die Furt gesichert werden. Aus der harmlosen Siedlung wurde ein militärischer Stützpunkt, in dessen

Schutze die Siedlung wuchs. Im Jahre 1245 erhielt sie Stadtrechte. Es ist nicht anzunehmen, daß Holzminden mit

der Verleihung der Stadtrechte auch die Burggrafenrechte bekommen hat. So sehr die Städte die Ausübung dieser

Baupolizeirechte anstrebten—aus wirtschaftlichen Gründen

war das natürlich —, so sehr widersetzten sich die Grund-

herren, Zumeist aus militärischen Gründen, diesem Be-

gehren. Jedenfalls ist feststellbar, daß die Städte am

ehesten aufblühten, die diese Rechte ausübten, die einen

„Stadtgrnfen" hatten.

Die Bauart in unserer Stadt ist wie in den meisten

Städten Niedersachsens von ihrer Gründung an durch

Jahrhunderte hindurch die des Dorfes gewesen. Länger

als anderswo, zum Teil bis auf den heutigen Tag, ist die

Kultur des Bürgers eine bäuerliche geblieben. Das ist mit

Stolz zu sagen. Die Bürgerhäuser waren, wie oben be-

reits bemerkt, wohl ausnahmslos Fachwerkhäuser. In der

Kunst des Steinbaues waren unsere Altvordern nicht be-

wandert. Da wo Steinbauten entstanden, Burgen, Kirchen

und wohl auch Rathäuser, werden fremde Bauleute heran-

gezogen worden sein, insbesondere Werkleute der Kloster.

Aus den Klöstern kam überhaupt die geistige und die

künstlerische Belebung der Kultur in der Zeit der Stadt-

werdung. Die Hauptstraße ist zu allen Zeiten die Obere

Straße gewesen, sie lag im Zuge der alten Heerstraße vom

Rhein nach der Elbe. Der Markt ist als eine durch die

„Marktstraße", früher auch „Kramstraße", vermittelte Ver-

breiterung der Oberen Straße anzusehen. Er wurde ge-

schaffen, um dem sich entwickelnden Handel Platz zu bieten.

Auf dem Markte hat das Rathaus gestanden. Wie überall

wird es in: Erdgeschoß als Kaufhaus und als Gerichtslaube

gedient haben. Die Kirche mit den westlich gelegenen —

zur Weser zu — damals sicherlich kirchlichen oder klöster-

lichen Zwecken dienenden Bauwerken bildete den Gegen-

pol zur Burg. In der Linie Burg—Kirche wurde die

Abb. 55. Holznnnden, Hintere Straße. (Aufnahme vr. M. Thiele.)

Nirgends wird man, auch heute noch, ein derart ausgeprägtes, durch den Zusammenhang mit der Natur hervor-

gernfenes Gefühl für das Örtliche, für die Wirklichkeit, für das Körperhafte finden als bei uns.

Hintere Straße.

Aus diesem Tatsachensinn erklärt sich die Wucht und die Bedeutung des niedersächsischen Fachwerkbaues mit

seiner in der Geschichte der Baukunst in solcher Vollendung nur einmal auftretenden Beherrschung des Stoffes und

der Banmassen.

Aus die niedersüchsische Bauart kann man ein anderes Wort Goethes beziehen: „Alle Künste fangen von dem

Notwendigen an, allein es ist nicht überflüssig, etwas Notwendigem in unserem Besitz oder zu unserem Gebrauch

zugleich eine angenehme Gestalt zu geben, es an einen schicklichen Platz und mit anderen Dingen in ein gewisses

Verhältnis zu setzen."

Dieses „gewisse Verhältnis", das ist es, worauf es im Stadtbilde ankommt. Vor zehn, zwanzig Jahren, als

das städtebauliche Gewissen sich zu regen begann, versuchte man die Romantik, die die Jahrhunderte um das Tun

der Alten gewoben hatte, künstlich neu zu schaffen, genau so wie man es jahrzehntelang vorher mit dem Bauen als

solchem — ich erinnere an die „gotischen" und „renaissancistischen" Fassaden der um 1880 entstandenen Straßen-

züge — getan hatte. Auf Jahrhunderte hinaus wird das mißverstandene Nachahmen Zeugnis davon ablegen, daß

jene Zeit den ihr gewordenen Aufgaben ohne Verständnis gegenübergestanden hat. Der Sinn für das Wesenhafte

war verlorengegangen. Erst mühsam und langsam, und auch heute noch nicht allenthalben, ist man zu den alten

bewährten Grundideen des Städtebaues znrückgekehrt. Man setzt sich bei der Anlage der Straßen und Plätze ebenso

wie bei jedem Einzelbanwerke wieder mit dem Zeitgeist auseinander. Es hat eben jede Zeit ihre eigenen städte-

baulichen Forderungen. Die Entwicklung dieser Forderungen kann man auch im Grundriß unserer Stadt verfolgen.

Gegeben war die alte in den Akten des Klosters Corvey bereits im 9. Jahrhundert erwähnte Siedlung „Holtesmeni",

später „Holtesminne". Gegeben war weiter die Furt, die hier vermutlich die Überquerung der Weser möglich machte.

Das gab den Herren des Landes, den auf dem Burgberg, früher Everstein, hausenden Grafen von Everstein, Ver-

anlassung, eine Burg auf einer Insel in der Weser — dort wo jetzt der Hafen liegt — zu errichten. Mit der Burg-

gründung sollte die Furt gesichert werden. Aus der harmlosen Siedlung wurde ein militärischer Stützpunkt, in dessen

Schutze die Siedlung wuchs. Im Jahre 1245 erhielt sie Stadtrechte. Es ist nicht anzunehmen, daß Holzminden mit

der Verleihung der Stadtrechte auch die Burggrafenrechte bekommen hat. So sehr die Städte die Ausübung dieser

Baupolizeirechte anstrebten—aus wirtschaftlichen Gründen

war das natürlich —, so sehr widersetzten sich die Grund-

herren, Zumeist aus militärischen Gründen, diesem Be-

gehren. Jedenfalls ist feststellbar, daß die Städte am

ehesten aufblühten, die diese Rechte ausübten, die einen

„Stadtgrnfen" hatten.

Die Bauart in unserer Stadt ist wie in den meisten

Städten Niedersachsens von ihrer Gründung an durch

Jahrhunderte hindurch die des Dorfes gewesen. Länger

als anderswo, zum Teil bis auf den heutigen Tag, ist die

Kultur des Bürgers eine bäuerliche geblieben. Das ist mit

Stolz zu sagen. Die Bürgerhäuser waren, wie oben be-

reits bemerkt, wohl ausnahmslos Fachwerkhäuser. In der

Kunst des Steinbaues waren unsere Altvordern nicht be-

wandert. Da wo Steinbauten entstanden, Burgen, Kirchen

und wohl auch Rathäuser, werden fremde Bauleute heran-

gezogen worden sein, insbesondere Werkleute der Kloster.

Aus den Klöstern kam überhaupt die geistige und die

künstlerische Belebung der Kultur in der Zeit der Stadt-

werdung. Die Hauptstraße ist zu allen Zeiten die Obere

Straße gewesen, sie lag im Zuge der alten Heerstraße vom

Rhein nach der Elbe. Der Markt ist als eine durch die

„Marktstraße", früher auch „Kramstraße", vermittelte Ver-

breiterung der Oberen Straße anzusehen. Er wurde ge-

schaffen, um dem sich entwickelnden Handel Platz zu bieten.

Auf dem Markte hat das Rathaus gestanden. Wie überall

wird es in: Erdgeschoß als Kaufhaus und als Gerichtslaube

gedient haben. Die Kirche mit den westlich gelegenen —

zur Weser zu — damals sicherlich kirchlichen oder klöster-

lichen Zwecken dienenden Bauwerken bildete den Gegen-

pol zur Burg. In der Linie Burg—Kirche wurde die

Abb. 55. Holznnnden, Hintere Straße. (Aufnahme vr. M. Thiele.)