36

müssen, wenn es sich um die Erhaltung ihres Kunstbesitzes handelt, zu der ja auch zweifellos der Kunstbesitz des Ein-

zelnen gehört. In welcher Form diese moralische Pflicht zu erfüllen wäre, ohne daß damit dem einzelnen Besitzer

aus einer vorübergehenden Hilfe eine dauernde Rechtsschmälerung erwächst, die unter allen Umständen abznlehnen

ist, ist eine Frage, deren Beantwortung zweifellos im öffentlichen Interesse liegt.

Wir haben eine öffentliche Denkmalspflege, die freilich von jeher mit unzureichenden Mitteln hat arbeiten

müssen. Heute sind ihre Mittel verschwindend gering gegenüber den bestehenden Anforderungen. Sie hat auch

mit den Bauten und Kunst-

werken des staatlichen oder

sonstigen Gemeinschafts-

besitzes mehr, als sie erfüllen

kann, zu tun, trotzdem müßte

für ein Kunstwerk wie Schloß

Arienfels mit so reicher kul-

turgeschichtlicher Bedeutung

an landschaftlich so hervor-

ragender Stelle gelegen, dem

Auge nichtnur unserer Lands-

leute, sondern auch von Tau-

senden von kunstverständigen

Ausländern jahraus, jahrein

ausgesetzt, Hilfe und Siche-

rung gefunden werden durch

Mittel der Allgemeinheit,

die damit ja nur einen Teil

der Dankesschuld abtragen

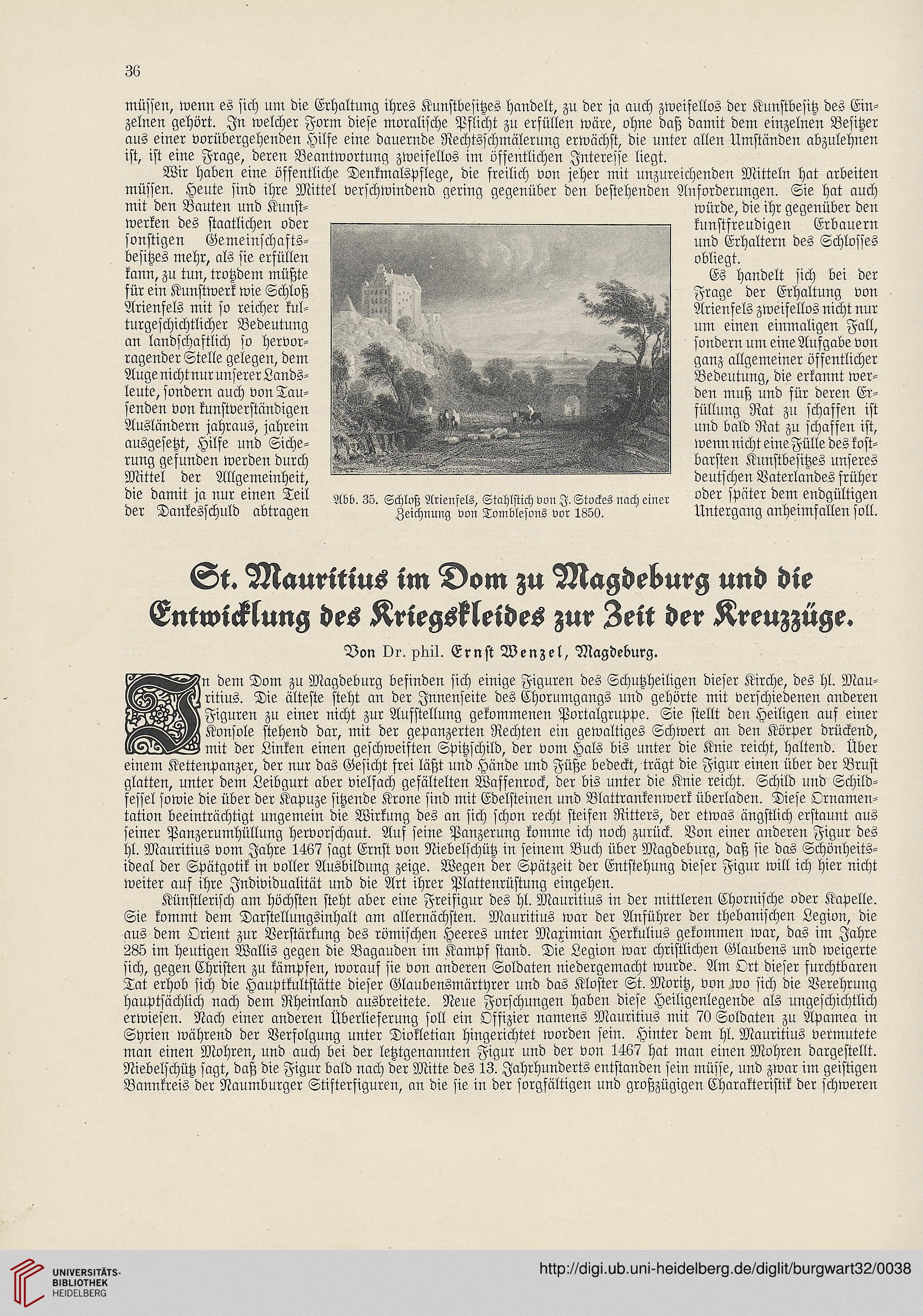

Abb. 35. Schloß Arienfels, Stahlstich von I. Stockes nach einer

Zeichnung von Tomblesons vor 1850.

würde, die ihr gegenüber den

kunstfreudigen Erbauern

und Erhaltern des Schlosses

obliegt.

Es handelt sich bei der

Frage der Erhaltung von

Arienfels zweifellos nicht nur

um einen einmaligen Fall,

sondern um eine Aufgabe von

ganz allgemeiner öffentlicher

Bedeutung, die erkannt wer-

den muß und für deren Er-

füllung Rat zu schaffen ist

und bald Rat zu schaffen ist,

wenn nicht eine Fülle des kost-

barsten Kunstbesitzes unseres

deutschen Vaterlandes früher

oder später dem endgültigen

Untergang anheimfallen soll.

St. Mauritius im Dom zu Magdeburg und die

Entwicklung des KriegskletdeS zur Zeit der Kreuzzüge.

Von vr. piril. Ernst Wenzel, Magdeburg.

!n dem Dom zu Magdeburg befinden sich einige Figuren des Schutzheiligen dieser Kirche, des hl. Mau-

ritius. Die älteste steht an der Innenseite des Chorumgangs und gehörte mit verschiedenen anderen

. Figuren zu einer nicht zur Aufstellung gekommenen Portalgruppe. Sie stellt den Heiligen auf einer

Konsole stehend dar, mit der gepanzerten Rechten ein gewaltiges Schwert an den Körper drückend,

! mit der Linken einen geschweiften Spitzschild, der vom Hals bis unter die Knie reicht, haltend. Uber

einem Kettenpanzer, der nur das Gesicht frei läßt und Hände und Füße bedeckt, trägt die Figur einen über der Brust

glatten, unter dem Leibgurt aber vielfach gefältelten Waffenrock, der bis unter die Knie reicht. Schild und Schild-

fessel sowie die über der Kapuze sitzende Krone sind mit Edelsteinen und Blattrankenwerk überladen. Diese Ornamen-

tation beeinträchtigt ungemein die Wirkung des an sich schon recht steifen Ritters, der etwas ängstlich erstaunt aus

seiner Panzerumhüllung hervorschaut. Auf seine Panzerung komme ich noch zurück. Bon einer anderen Figur des

hl. Mauritius vom Jahre 1467 sagt Ernst von Niebelschütz in seinem Buch über Magdeburg, daß sie das Schönheits-

ideal der Spätgotik in voller Ausbildung zeige. Wegen der Spätzeit der Entstehung dieser Figur will ich hier nicht

weiter auf ihre Individualität und die Art ihrer Plattenrüstung eingehen.

Künstlerisch am höchsten steht aber eine Freifigur des hl. Mauritius in der mittleren Chornische oder Kapelle.

Sie kommt dem Darstellungsinhalt am allernächsten. Mauritius war der Anführer der thebanischen Legion, die

aus dem Orient zur Verstärkung des römischen Heeres unter Maximian Herkulius gekommen war, das im Jahre

285 im heutigen Wallis gegen die Bagauden im Kampf stand. Die Legion war christlichen Glaubens und weigerte

sich, gegen Christen zu kämpfen, worauf sie von anderen Soldaten niedergemacht wurde. Am Ort dieser furchtbaren

Tat erhob sich die Hauptkultstätte dieser Glaubensmärtyrer und das Kloster St. Moritz, von wo sich die Verehrung

hauptsächlich nach dem Rheinland ausbreitete. Neue Forschungen haben diese Heiligenlegende als ungeschichtlich

erwiesen. Nach einer anderen Überlieferung soll ein Offizier namens Mauritius mit 70 Soldaten zu Apamea in

Syrien während der Verfolgung unter Diokletian hingerichtet worden sein. Hinter dem hl. Mauritius vermutete

man einen Mohren, und auch bei der letztgenannten Figur und der von 1467 hat man einen Mohren dargestellt.

Niebelschütz sagt, daß die Figur bald nach der Mitte des 13. Jahrhunderts entstanden sein müsse, und zwar im geisügen

Bannkreis der Naumburger Stifterfiguren, an die sie in der sorgfältigen und großzügigen Charakteristik der schweren

müssen, wenn es sich um die Erhaltung ihres Kunstbesitzes handelt, zu der ja auch zweifellos der Kunstbesitz des Ein-

zelnen gehört. In welcher Form diese moralische Pflicht zu erfüllen wäre, ohne daß damit dem einzelnen Besitzer

aus einer vorübergehenden Hilfe eine dauernde Rechtsschmälerung erwächst, die unter allen Umständen abznlehnen

ist, ist eine Frage, deren Beantwortung zweifellos im öffentlichen Interesse liegt.

Wir haben eine öffentliche Denkmalspflege, die freilich von jeher mit unzureichenden Mitteln hat arbeiten

müssen. Heute sind ihre Mittel verschwindend gering gegenüber den bestehenden Anforderungen. Sie hat auch

mit den Bauten und Kunst-

werken des staatlichen oder

sonstigen Gemeinschafts-

besitzes mehr, als sie erfüllen

kann, zu tun, trotzdem müßte

für ein Kunstwerk wie Schloß

Arienfels mit so reicher kul-

turgeschichtlicher Bedeutung

an landschaftlich so hervor-

ragender Stelle gelegen, dem

Auge nichtnur unserer Lands-

leute, sondern auch von Tau-

senden von kunstverständigen

Ausländern jahraus, jahrein

ausgesetzt, Hilfe und Siche-

rung gefunden werden durch

Mittel der Allgemeinheit,

die damit ja nur einen Teil

der Dankesschuld abtragen

Abb. 35. Schloß Arienfels, Stahlstich von I. Stockes nach einer

Zeichnung von Tomblesons vor 1850.

würde, die ihr gegenüber den

kunstfreudigen Erbauern

und Erhaltern des Schlosses

obliegt.

Es handelt sich bei der

Frage der Erhaltung von

Arienfels zweifellos nicht nur

um einen einmaligen Fall,

sondern um eine Aufgabe von

ganz allgemeiner öffentlicher

Bedeutung, die erkannt wer-

den muß und für deren Er-

füllung Rat zu schaffen ist

und bald Rat zu schaffen ist,

wenn nicht eine Fülle des kost-

barsten Kunstbesitzes unseres

deutschen Vaterlandes früher

oder später dem endgültigen

Untergang anheimfallen soll.

St. Mauritius im Dom zu Magdeburg und die

Entwicklung des KriegskletdeS zur Zeit der Kreuzzüge.

Von vr. piril. Ernst Wenzel, Magdeburg.

!n dem Dom zu Magdeburg befinden sich einige Figuren des Schutzheiligen dieser Kirche, des hl. Mau-

ritius. Die älteste steht an der Innenseite des Chorumgangs und gehörte mit verschiedenen anderen

. Figuren zu einer nicht zur Aufstellung gekommenen Portalgruppe. Sie stellt den Heiligen auf einer

Konsole stehend dar, mit der gepanzerten Rechten ein gewaltiges Schwert an den Körper drückend,

! mit der Linken einen geschweiften Spitzschild, der vom Hals bis unter die Knie reicht, haltend. Uber

einem Kettenpanzer, der nur das Gesicht frei läßt und Hände und Füße bedeckt, trägt die Figur einen über der Brust

glatten, unter dem Leibgurt aber vielfach gefältelten Waffenrock, der bis unter die Knie reicht. Schild und Schild-

fessel sowie die über der Kapuze sitzende Krone sind mit Edelsteinen und Blattrankenwerk überladen. Diese Ornamen-

tation beeinträchtigt ungemein die Wirkung des an sich schon recht steifen Ritters, der etwas ängstlich erstaunt aus

seiner Panzerumhüllung hervorschaut. Auf seine Panzerung komme ich noch zurück. Bon einer anderen Figur des

hl. Mauritius vom Jahre 1467 sagt Ernst von Niebelschütz in seinem Buch über Magdeburg, daß sie das Schönheits-

ideal der Spätgotik in voller Ausbildung zeige. Wegen der Spätzeit der Entstehung dieser Figur will ich hier nicht

weiter auf ihre Individualität und die Art ihrer Plattenrüstung eingehen.

Künstlerisch am höchsten steht aber eine Freifigur des hl. Mauritius in der mittleren Chornische oder Kapelle.

Sie kommt dem Darstellungsinhalt am allernächsten. Mauritius war der Anführer der thebanischen Legion, die

aus dem Orient zur Verstärkung des römischen Heeres unter Maximian Herkulius gekommen war, das im Jahre

285 im heutigen Wallis gegen die Bagauden im Kampf stand. Die Legion war christlichen Glaubens und weigerte

sich, gegen Christen zu kämpfen, worauf sie von anderen Soldaten niedergemacht wurde. Am Ort dieser furchtbaren

Tat erhob sich die Hauptkultstätte dieser Glaubensmärtyrer und das Kloster St. Moritz, von wo sich die Verehrung

hauptsächlich nach dem Rheinland ausbreitete. Neue Forschungen haben diese Heiligenlegende als ungeschichtlich

erwiesen. Nach einer anderen Überlieferung soll ein Offizier namens Mauritius mit 70 Soldaten zu Apamea in

Syrien während der Verfolgung unter Diokletian hingerichtet worden sein. Hinter dem hl. Mauritius vermutete

man einen Mohren, und auch bei der letztgenannten Figur und der von 1467 hat man einen Mohren dargestellt.

Niebelschütz sagt, daß die Figur bald nach der Mitte des 13. Jahrhunderts entstanden sein müsse, und zwar im geisügen

Bannkreis der Naumburger Stifterfiguren, an die sie in der sorgfältigen und großzügigen Charakteristik der schweren