36

ist. Die Burg lag nur wenige Meter über der Talsohle, hart am Rauschebach. Die Ausgrabung ist noch nicht voll-

ständig abgeschlossen, doch durch mehrere Durchschnitte wurde schon festgestellt, daß sich keine wesentlichen Gebäude-

reste mehr innerhalb des Beringes befinden. Die Burg war sehr klein, nur etwa — soweit sich das heute erkennen

läßt — 24 mal 27 in groß. Überraschend ist ihre regelmäßige Anlage: ein vollkommenes Rechteck mit einem einzigen

Wohngebäude, das sicher einst turmhoch gewesen ist. Es mißt außen 16 mal 9,70 in, die Stärke der Außenmauern

dieses Wohnturmes schwankt zwischen 2,30 in und 2,90 m. Diese größere Mauerstärke findet sich naturgemäß auf

der dem Angriff gegenübergestellten Seite. Erhalten ist nur das Kellergeschoß und 5 Stufen einer hinunterführenden

Treppe; ein Gewölbeansatz ist nicht festzustellen. Von der Ringmauer sind erst kurze Strecken vollständig freigelegt;

sie ist in unregelmäßigen Abständen durch Strebepfeiler verstärkt. Die Ringmauer ist ohne Strebepfeiler an der

Angriffsseite 1,60 m, sonst 1 m stark. Nicht unerwähnt soll bleiben, daß die Adelsburg aus Findlingssteinen erbaut ist.

Die Keramik, welche auf der Adelsburg ausgegraben wurde, ist typisch deutsch und mittelalterlich. Auch 1 Dutzend

leichterer Armbrustbolzeneisen wurde gefunden.

Die Adelsburg mit ihrem innerhalb des Beringes freistehenden Wohnturm entspricht genau dem Burgentyp,

den Schuchhardt in seinem Werk „Die Burg im Wandel der Weltgeschichte" als fränkisch-normannischen auf römische,

bzw. mittelländische Grundlage zurückführt. Zum fränkisch-normannischen Typ würde fraglos auch die Wasserburg

Saubsdorf gehören. Hier sei gleich meine Meinung über die Schuchhardtsche These vorweggenommen: ihre Stich-

hältigkeit wird ani ehesten im mittelostdeutschen Siedlungsgebiet zu erweisen

sein. Die verschiedenen Siedlungsgeschichten müßten, die Richtigkeit der Schuch-

hardtschen These vorausgesetzt (? Die Schriftleitung), naturgemäß deutliche

Spuren in der Anlage der den betreffenden Siedlungsschichten zugehörigen

Burgen hinterlassen. Nun ist für das Breslauer Bistumsland, das Neißer Land,

durch die Geschichts- und Mundartforschung nachgewiesen, daß die älteste Be-

siedlung und nur diese, aus nieder- und mittelfränkischen Gebieten erfolgte.

Dieser Schicht scheinen in der Tat eine Reihe von Burgen zu entsprechen, die

Schuchhardt dem fränkisch-normannischen Typ zuordnen würde. Außer der

Adelsburg, der Saubsdorfer Burg ist hier vor allem die wohlerhaltene Wasser-

burg in Freiwaldau, der Burgwall in Dorf Jauernig und die Burgstelle in

Krebsgrund zu nennen. Daneben unterscheiden wir in diesem Raum eine

ältere Gruppe von Burgen und eine späte, beide sächsisch-germanischen Stiles.

Die Keramik- und Waffenfunde erweisen neben den Archivalien diese zeitliche

Gruppierung der Burgen als richtig. Mit obigen Andeutungen ist natürlich

keineswegs die Schuchhardtsche These bewiesen, ich muß hier nachdrücklich vor

zu eiligen Schlüssen warnen, doch hoffe ich, Anregung zu umfassenden und

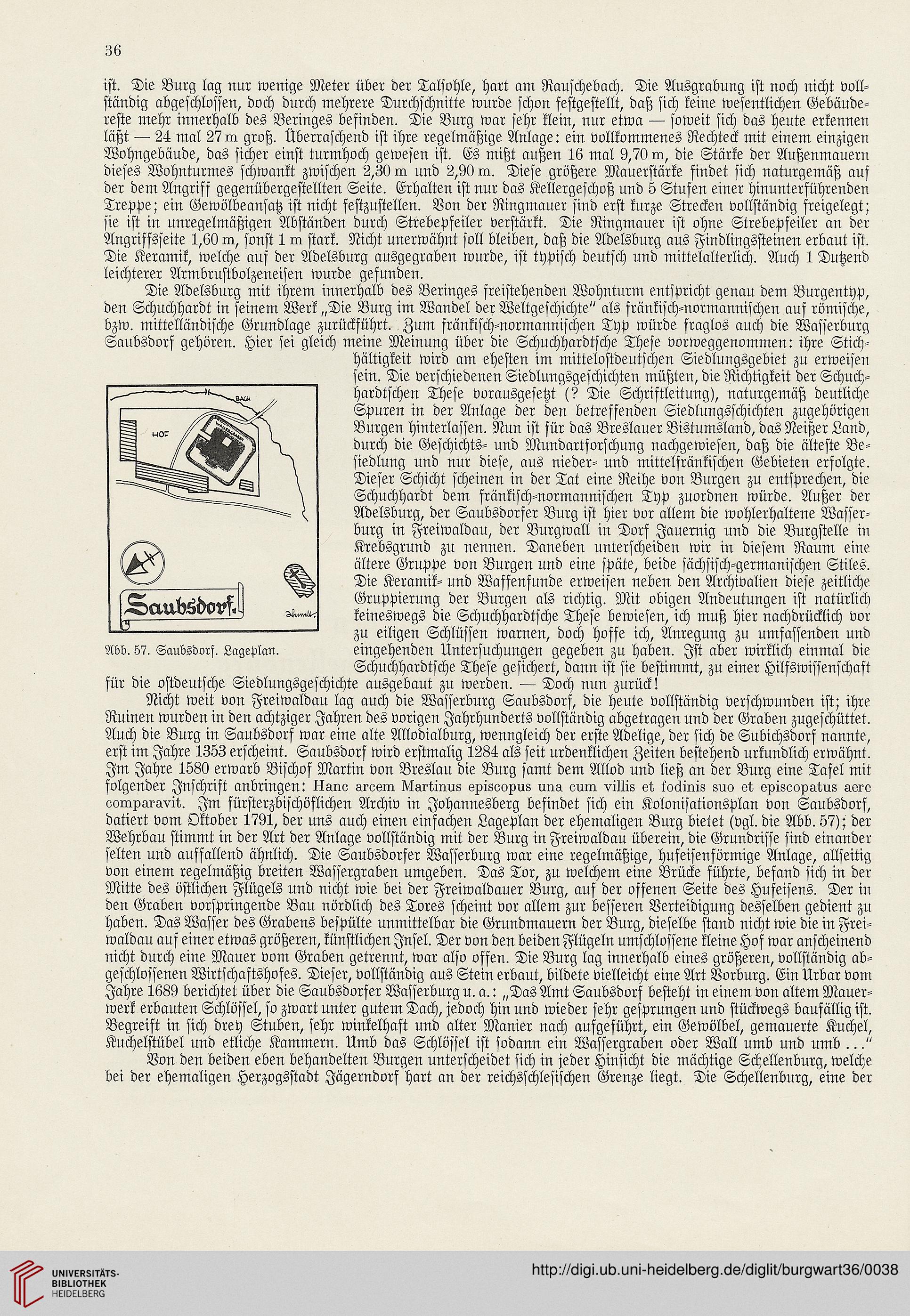

Abb. 57. Saubsdorf. Lageplan. eingehenden Untersuchungen gegeben zu haben. Ist aber wirklich einmal die

Schuchhardtsche These gesichert, dann ist sie bestimmt, zu einer Hilfswissenschaft

für die ostdeutsche Siedlungsgeschichte ausgebaut zu werden. — Doch nun zurück!

Nicht weit von Freiwaldau lag auch die Wasserburg Saubsdorf, die heute vollständig verschwunden ist; ihre

Ruinen wurden in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts vollständig abgetragen und der Graben zugeschüttet.

Auch die Burg in Saubsdorf war eine alte Allodialburg, wenngleich der erste Adelige, der sich de Subichsdorf nannte,

erst im Jahre 1353 erscheint. Saubsdorf wird erstmalig 1284 als seit urdenklichen Zeiten bestehend urkundlich erwähnt.

Im Jahre 1580 erwarb Bischof Martin von Breslau die Burg samt dem Allod und ließ an der Burg eine Tafel mit

folgender Inschrift anbringen: Hans mosin iVImtinus spissopus una «mm villi8 st kockmis sno st spisoopatus asrs

mmMi-Ävit. Im fürsterzbischöflichen Archiv in Johannesberg befindet sich ein Kolonisationsplan von Saubsdorf,

datiert vom Oktober 1791, der uns auch einen einfachen Lageplan der ehemaligen Burg bietet (vgl. die Abb. 57); der

Wehrbau stimmt in der Art der Anlage vollständig mit der Burg in Freiwaldau überein, die Grundrisse sind einander

selten und auffallend ähnlich. Die Saubsdorfer Wasserburg war eine regelmäßige, hufeisenförmige Anlage, allseitig

von einem regelmäßig breiten Wassergraben umgeben. Das Tor, zu welchem eine Brücke führte, befand sich in der

Mitte des östlichen Flügels und nicht wie bei der Freiwaldauer Burg, auf der offenen Seite des Hufeisens. Der in

den Graben vorspringende Bau nördlich des Tores scheint vor allem zur besseren Verteidigung desselben gedient zu

haben. Das Wasser des Grabens bespülte unmittelbar die Grundmauern der Burg, dieselbe stand nicht wie die in Frei-

waldau auf einer etwas größeren, künstlichen Insel. Der von den beiden Flügeln umschlossene kleine Hof war anscheinend

nicht durch eine Mauer vom Graben getrennt, war also offen. Die Burg lag innerhalb eines größeren, vollständig ab-

geschlossenen Wirtschaftshofes. Dieser, vollständig aus Stein erbaut, bildete vielleicht eine Art Vorburg. Ein Urbar vom

Jahre 1689 berichtet über die Saubsdorfer Wasserburg u. a.: „Das Amt Saubsdorf besteht in einem von altem Mauer-

werk erbauten Schlüssel, so zwart unter gutem Dach, jedoch hin und wieder sehr gesprungen und stückwegs baufällig ist.

Begreift in sich drey Stuben, sehr winkelhaft und alter Manier nach aufgeführt, ein Gewölbel, gemauerte Küchel,

Kuchelstübel und etliche Kammern. Umb das Schlüssel ist sodann ein Wassergräben oder Wall umb und umb ..."

Von den beiden eben behandelten Burgen unterscheidet sich in jeder Hinsicht die mächtige Schellenburg, welche

bei der ehemaligen Herzogsstadt Jägerndorf hart an der reichsschlesischen Grenze liegt. Die Schellenbnrg, eine der

ist. Die Burg lag nur wenige Meter über der Talsohle, hart am Rauschebach. Die Ausgrabung ist noch nicht voll-

ständig abgeschlossen, doch durch mehrere Durchschnitte wurde schon festgestellt, daß sich keine wesentlichen Gebäude-

reste mehr innerhalb des Beringes befinden. Die Burg war sehr klein, nur etwa — soweit sich das heute erkennen

läßt — 24 mal 27 in groß. Überraschend ist ihre regelmäßige Anlage: ein vollkommenes Rechteck mit einem einzigen

Wohngebäude, das sicher einst turmhoch gewesen ist. Es mißt außen 16 mal 9,70 in, die Stärke der Außenmauern

dieses Wohnturmes schwankt zwischen 2,30 in und 2,90 m. Diese größere Mauerstärke findet sich naturgemäß auf

der dem Angriff gegenübergestellten Seite. Erhalten ist nur das Kellergeschoß und 5 Stufen einer hinunterführenden

Treppe; ein Gewölbeansatz ist nicht festzustellen. Von der Ringmauer sind erst kurze Strecken vollständig freigelegt;

sie ist in unregelmäßigen Abständen durch Strebepfeiler verstärkt. Die Ringmauer ist ohne Strebepfeiler an der

Angriffsseite 1,60 m, sonst 1 m stark. Nicht unerwähnt soll bleiben, daß die Adelsburg aus Findlingssteinen erbaut ist.

Die Keramik, welche auf der Adelsburg ausgegraben wurde, ist typisch deutsch und mittelalterlich. Auch 1 Dutzend

leichterer Armbrustbolzeneisen wurde gefunden.

Die Adelsburg mit ihrem innerhalb des Beringes freistehenden Wohnturm entspricht genau dem Burgentyp,

den Schuchhardt in seinem Werk „Die Burg im Wandel der Weltgeschichte" als fränkisch-normannischen auf römische,

bzw. mittelländische Grundlage zurückführt. Zum fränkisch-normannischen Typ würde fraglos auch die Wasserburg

Saubsdorf gehören. Hier sei gleich meine Meinung über die Schuchhardtsche These vorweggenommen: ihre Stich-

hältigkeit wird ani ehesten im mittelostdeutschen Siedlungsgebiet zu erweisen

sein. Die verschiedenen Siedlungsgeschichten müßten, die Richtigkeit der Schuch-

hardtschen These vorausgesetzt (? Die Schriftleitung), naturgemäß deutliche

Spuren in der Anlage der den betreffenden Siedlungsschichten zugehörigen

Burgen hinterlassen. Nun ist für das Breslauer Bistumsland, das Neißer Land,

durch die Geschichts- und Mundartforschung nachgewiesen, daß die älteste Be-

siedlung und nur diese, aus nieder- und mittelfränkischen Gebieten erfolgte.

Dieser Schicht scheinen in der Tat eine Reihe von Burgen zu entsprechen, die

Schuchhardt dem fränkisch-normannischen Typ zuordnen würde. Außer der

Adelsburg, der Saubsdorfer Burg ist hier vor allem die wohlerhaltene Wasser-

burg in Freiwaldau, der Burgwall in Dorf Jauernig und die Burgstelle in

Krebsgrund zu nennen. Daneben unterscheiden wir in diesem Raum eine

ältere Gruppe von Burgen und eine späte, beide sächsisch-germanischen Stiles.

Die Keramik- und Waffenfunde erweisen neben den Archivalien diese zeitliche

Gruppierung der Burgen als richtig. Mit obigen Andeutungen ist natürlich

keineswegs die Schuchhardtsche These bewiesen, ich muß hier nachdrücklich vor

zu eiligen Schlüssen warnen, doch hoffe ich, Anregung zu umfassenden und

Abb. 57. Saubsdorf. Lageplan. eingehenden Untersuchungen gegeben zu haben. Ist aber wirklich einmal die

Schuchhardtsche These gesichert, dann ist sie bestimmt, zu einer Hilfswissenschaft

für die ostdeutsche Siedlungsgeschichte ausgebaut zu werden. — Doch nun zurück!

Nicht weit von Freiwaldau lag auch die Wasserburg Saubsdorf, die heute vollständig verschwunden ist; ihre

Ruinen wurden in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts vollständig abgetragen und der Graben zugeschüttet.

Auch die Burg in Saubsdorf war eine alte Allodialburg, wenngleich der erste Adelige, der sich de Subichsdorf nannte,

erst im Jahre 1353 erscheint. Saubsdorf wird erstmalig 1284 als seit urdenklichen Zeiten bestehend urkundlich erwähnt.

Im Jahre 1580 erwarb Bischof Martin von Breslau die Burg samt dem Allod und ließ an der Burg eine Tafel mit

folgender Inschrift anbringen: Hans mosin iVImtinus spissopus una «mm villi8 st kockmis sno st spisoopatus asrs

mmMi-Ävit. Im fürsterzbischöflichen Archiv in Johannesberg befindet sich ein Kolonisationsplan von Saubsdorf,

datiert vom Oktober 1791, der uns auch einen einfachen Lageplan der ehemaligen Burg bietet (vgl. die Abb. 57); der

Wehrbau stimmt in der Art der Anlage vollständig mit der Burg in Freiwaldau überein, die Grundrisse sind einander

selten und auffallend ähnlich. Die Saubsdorfer Wasserburg war eine regelmäßige, hufeisenförmige Anlage, allseitig

von einem regelmäßig breiten Wassergraben umgeben. Das Tor, zu welchem eine Brücke führte, befand sich in der

Mitte des östlichen Flügels und nicht wie bei der Freiwaldauer Burg, auf der offenen Seite des Hufeisens. Der in

den Graben vorspringende Bau nördlich des Tores scheint vor allem zur besseren Verteidigung desselben gedient zu

haben. Das Wasser des Grabens bespülte unmittelbar die Grundmauern der Burg, dieselbe stand nicht wie die in Frei-

waldau auf einer etwas größeren, künstlichen Insel. Der von den beiden Flügeln umschlossene kleine Hof war anscheinend

nicht durch eine Mauer vom Graben getrennt, war also offen. Die Burg lag innerhalb eines größeren, vollständig ab-

geschlossenen Wirtschaftshofes. Dieser, vollständig aus Stein erbaut, bildete vielleicht eine Art Vorburg. Ein Urbar vom

Jahre 1689 berichtet über die Saubsdorfer Wasserburg u. a.: „Das Amt Saubsdorf besteht in einem von altem Mauer-

werk erbauten Schlüssel, so zwart unter gutem Dach, jedoch hin und wieder sehr gesprungen und stückwegs baufällig ist.

Begreift in sich drey Stuben, sehr winkelhaft und alter Manier nach aufgeführt, ein Gewölbel, gemauerte Küchel,

Kuchelstübel und etliche Kammern. Umb das Schlüssel ist sodann ein Wassergräben oder Wall umb und umb ..."

Von den beiden eben behandelten Burgen unterscheidet sich in jeder Hinsicht die mächtige Schellenburg, welche

bei der ehemaligen Herzogsstadt Jägerndorf hart an der reichsschlesischen Grenze liegt. Die Schellenbnrg, eine der