Die Mannheimer Jubiläums-Ausstellungen.

zahlreiche Verkaufs- und

Restaurationsräume und

verbindet die beiden

durch einen Torbau in

sich abgeschlossenen

Hauptteile: die um den

Wasserturm gelagerten

Anlagen des Fried-

richsplatzes (von

Bruno Schmitz) und das

eigentliche Ausstellungs-

gelände der sogenannten

Pachtgärten zu einem

geschlossenen Ganzen.

Der künstlerische Cha-

rakter der Architektur

hält sich streng in den

Grenzen sachlich - kon-

struktiver Klassizität, die

hier in der Verbindung

weißer Verputzmauern

mit mächtigen Glas-

flächen durchgeführt ist.

Die Gesamtanlage atmet

den Geist feinabgewo-

gener Proportionalität,

schlichter Monumentali-

tät. — Im einzelnen ist

freilich die Durchfüh-

rung eines einheitlichen

Plans vielfach durch-

brochen worden. Neben

den Stilschöpfungen un-

serer modernen Garten-

künstler treten auch die

bekannten Geschmacks-

proben der offiziellen

Berufsgärtnerei auf. So

haben wir Beispiele und

Gegenbeispiele unmittel-

bar neben einander.

Schlimmer ist, daß man

vielfach dem Willen des

leitenden Künstlers ge-

radezu entgegengear-

beitet hat, die künstle-

rische Reinheit seiner Gedanken mit allerhand

Brutalitäten des modernen Industriegeschmacks

(Einwurfautomaten und dergleichen) getrübt,

oder wie in der Palmenhalle bei der Auf-

stellung der Pflanzen die Anpassung an den

architektonischen Gedanken der Halle voll-

ständig versäumt hat.

Die ganze Anlage der eigentlichen Aus-

stellungsgärten erhält in der Architektur der

großen Halle ihren Hintergrund. Von den

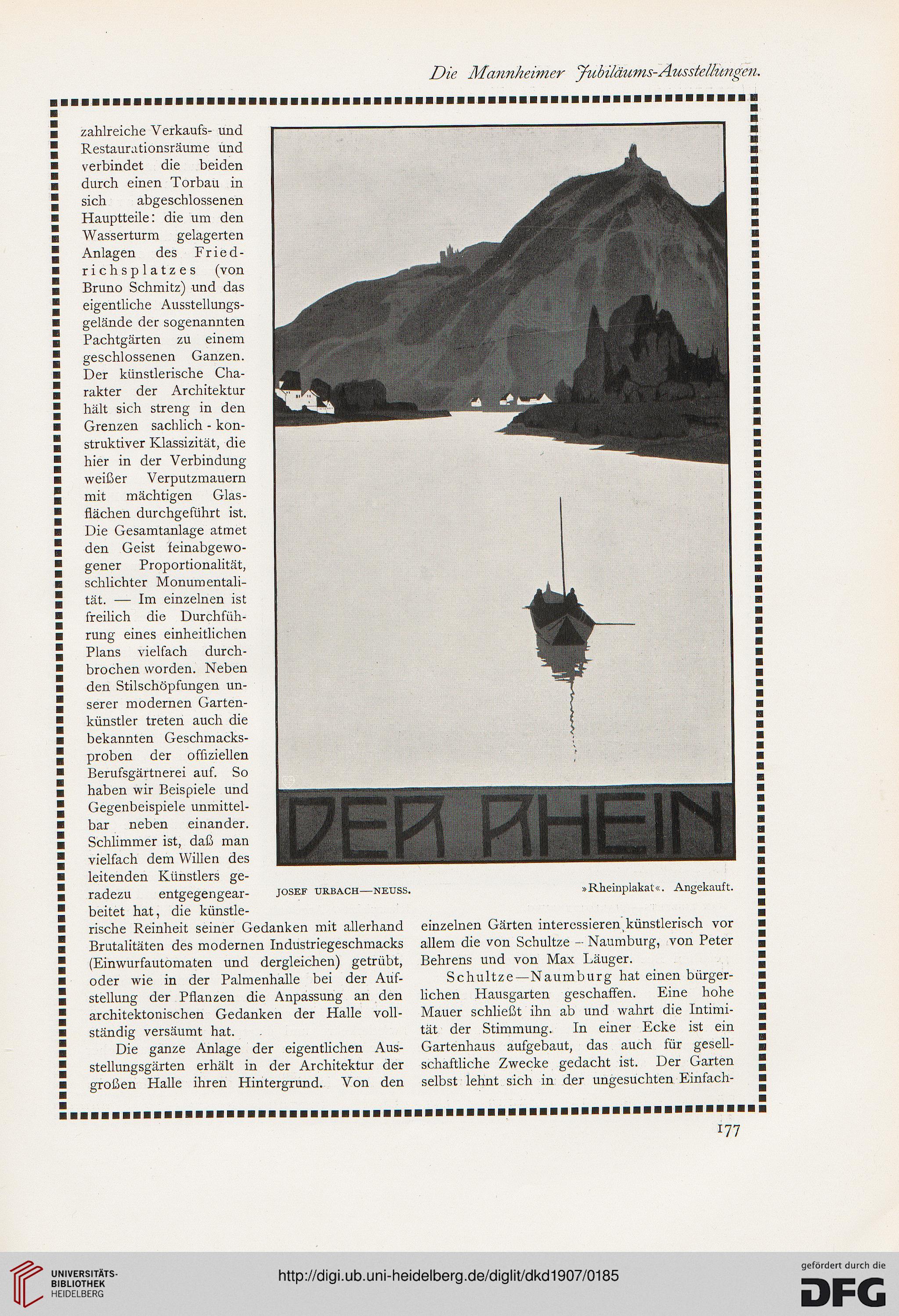

JOSEF URBACH—NEUSS.

»Rheinplakat«. Angekauft.

einzelnen Gärten interessieren künstlerisch vor

allem die von Schultze - Naumburg, von Peter

Behrens und von Max Läuger.

Schultze—Naumburg hat einen bürger-

lichen Hausgarten geschaffen. Eine hohe

Mauer schließt ihn ab und wahrt die Intimi-

tät der Stimmung. In einer Ecke ist ein

Gartenhaus aufgebaut, das auch für gesell-

schaftliche Zwecke gedacht ist. Der Garten

selbst lehnt sich in der ungesuchten Einfach-

177

zahlreiche Verkaufs- und

Restaurationsräume und

verbindet die beiden

durch einen Torbau in

sich abgeschlossenen

Hauptteile: die um den

Wasserturm gelagerten

Anlagen des Fried-

richsplatzes (von

Bruno Schmitz) und das

eigentliche Ausstellungs-

gelände der sogenannten

Pachtgärten zu einem

geschlossenen Ganzen.

Der künstlerische Cha-

rakter der Architektur

hält sich streng in den

Grenzen sachlich - kon-

struktiver Klassizität, die

hier in der Verbindung

weißer Verputzmauern

mit mächtigen Glas-

flächen durchgeführt ist.

Die Gesamtanlage atmet

den Geist feinabgewo-

gener Proportionalität,

schlichter Monumentali-

tät. — Im einzelnen ist

freilich die Durchfüh-

rung eines einheitlichen

Plans vielfach durch-

brochen worden. Neben

den Stilschöpfungen un-

serer modernen Garten-

künstler treten auch die

bekannten Geschmacks-

proben der offiziellen

Berufsgärtnerei auf. So

haben wir Beispiele und

Gegenbeispiele unmittel-

bar neben einander.

Schlimmer ist, daß man

vielfach dem Willen des

leitenden Künstlers ge-

radezu entgegengear-

beitet hat, die künstle-

rische Reinheit seiner Gedanken mit allerhand

Brutalitäten des modernen Industriegeschmacks

(Einwurfautomaten und dergleichen) getrübt,

oder wie in der Palmenhalle bei der Auf-

stellung der Pflanzen die Anpassung an den

architektonischen Gedanken der Halle voll-

ständig versäumt hat.

Die ganze Anlage der eigentlichen Aus-

stellungsgärten erhält in der Architektur der

großen Halle ihren Hintergrund. Von den

JOSEF URBACH—NEUSS.

»Rheinplakat«. Angekauft.

einzelnen Gärten interessieren künstlerisch vor

allem die von Schultze - Naumburg, von Peter

Behrens und von Max Läuger.

Schultze—Naumburg hat einen bürger-

lichen Hausgarten geschaffen. Eine hohe

Mauer schließt ihn ab und wahrt die Intimi-

tät der Stimmung. In einer Ecke ist ein

Gartenhaus aufgebaut, das auch für gesell-

schaftliche Zwecke gedacht ist. Der Garten

selbst lehnt sich in der ungesuchten Einfach-

177