Das Hebbel-Theater in Berlin.

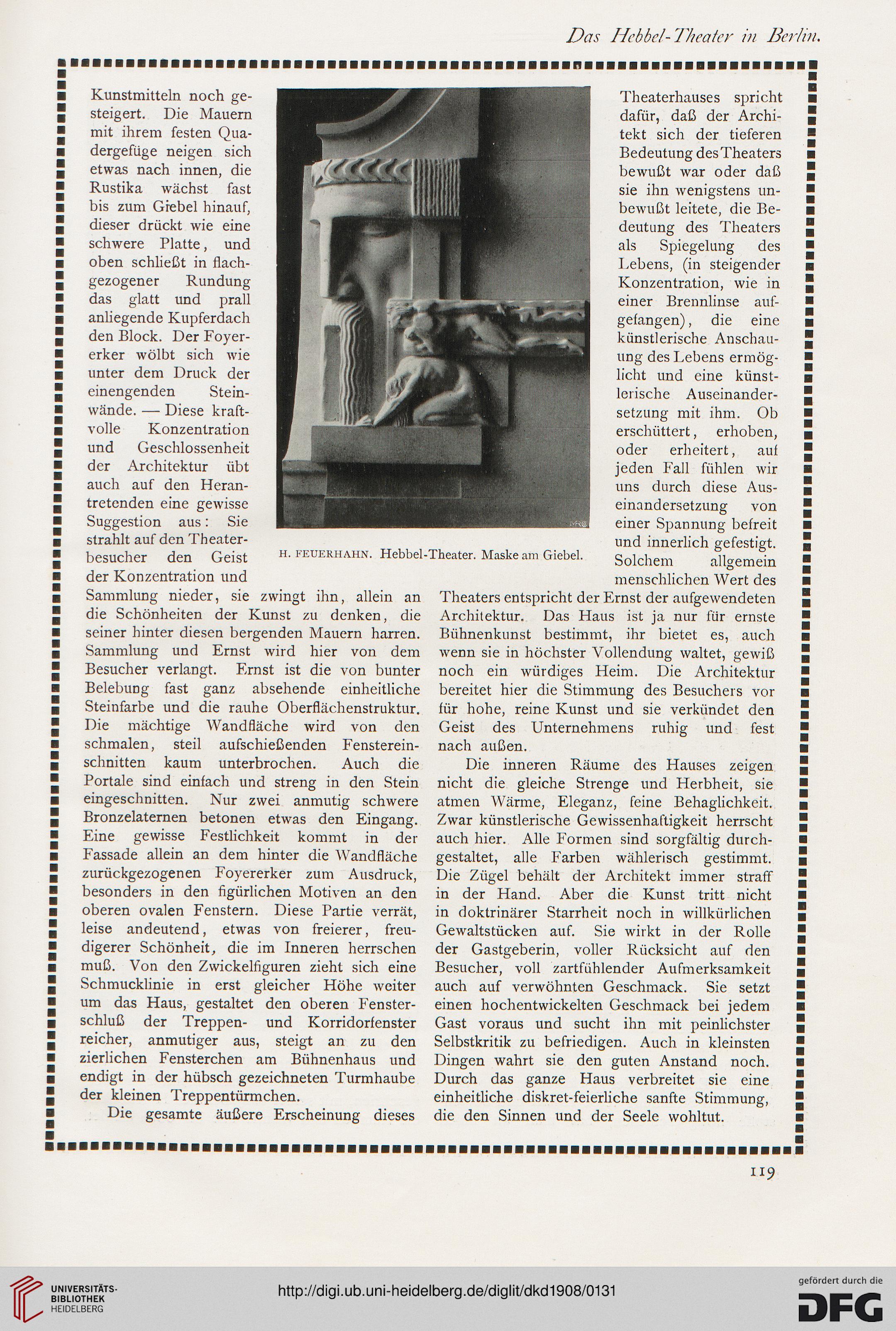

H. FEUERHAHN. Hebbel-Theater. Maske am Giebel

Kunstmitteln noch ge-

steigert. Die Mauern

mit ihrem festen Qua-

dergefüge neigen sich

etwas nach innen, die

Rustika wächst fast

bis zum Giebel hinauf,

dieser drückt wie eine

schwere Platte, und

oben schließt in Aach-

gezogener Rundung

das glatt und prall

anliegende Kupferdach

den Block. Der Foyer-

erker wölbt sich wie

unter dem Druck der

einengenden Stein-

wände. ■— Diese kraft-

volle Konzentration

und Geschlossenheit

der Architektur übt

auch auf den Heran-

tretenden eine gewisse

Suggestion aus: Sie

strahlt auf den Theater-

besucher den Geist

der Konzentration und

Sammlung nieder, sie zwingt ihn, allein an

die Schönheiten der Kunst zu denken, die

seiner hinter diesen bergenden Mauern harren.

Sammlung und Ernst wird hier von dem

Besucher verlangt. Ernst ist die von bunter

Belebung fast ganz absehende einheitliche

Steinfarbe und die rauhe Oberflächenstruktur.

Die mächtige Wandfläche wird von den

schmalen, steil aufschießenden Fensterein-

schnitten kaum unterbrochen. Auch die

Portale sind einfach und streng in den Stein

eingeschnitten. Nur zwei anmutig schwere

Bronzelaternen betonen etwas den Eingang.

Eine gewisse Festlichkeit kommt in der

Fassade allein an dem hinter die Wandfläche

zurückgezogenen Foyererker zum Ausdruck,

besonders in den figürlichen Motiven an den

oberen ovalen Fenstern. Diese Partie verrät,

leise andeutend, etwas von freierer, freu-

digerer Schönheit, die im Inneren herrschen

muß. Von den Zwickelfiguren zieht sich eine

Schmucklinie in erst gleicher Höhe weiter

um das Haus, gestaltet den oberen Fenster-

schluß der Treppen- und Korridorfenster

reicher, anmutiger aus, steigt an zu den

zierlichen Fensterchen am Bühnenhaus und

endigt in der hübsch gezeichneten Turmhaube

der kleinen Treppentürmchen.

Die gesamte äußere Erscheinung dieses

Theaterhauses spricht

dafür, daß der Archi-

tekt sich der tieferen

Bedeutung des Theaters

bewußt war oder daß

sie ihn wenigstens un-

bewußt leitete, die Be-

deutung des Theaters

als Spiegelung des

Lebens, (in steigender

Konzentration, wie in

einer Brennlinse auf-

gefangen) , die eine

künstlerische Anschau-

ung des Lebens ermög-

licht und eine künst-

lerische Auseinander-

setzung mit ihm. Ob

erschüttert, erhoben,

oder erheitert, auf

jeden Fall fühlen wir

uns durch diese Aus-

einandersetzung von

einer Spannung befreit

und innerlich gefestigt.

Solchem allgemein

menschlichen Wert des

Theaters entspricht der Ernst der aufgewendeten

Architektur. Das Haus ist ja nur für ernste

Bühnenkunst bestimmt, ihr bietet es, auch

wenn sie in höchster Vollendung waltet, gewiß

noch ein würdiges Heim. Die Architektur

bereitet hier die Stimmung des Besuchers vor

für hohe, reine Kunst und sie verkündet den

Geist des Unternehmens ruhig und fest

nach außen.

Die inneren Räume des Hauses zeigen

nicht die gleiche Strenge und Herbheit, sie

atmen Wärme, Eleganz, feine Behaglichkeit.

Zwar künstlerische Gewissenhaftigkeit herrscht

auch hier. Alle Formen sind sorgfältig durch-

gestaltet, alle Farben wählerisch gestimmt.

Die Zügel behält der Architekt immer straff

in der Hand. Aber die Kunst tritt nicht

in doktrinärer Starrheit noch in willkürlichen

Gewaltstücken auf. Sie wirkt in der Rolle

der Gastgeberin, voller Rücksicht auf den

Besucher, voll zartfühlender Aufmerksamkeit

auch auf verwöhnten Geschmack. Sie setzt

einen hochentwickelten Geschmack bei jedem

Gast voraus und sucht ihn mit peinlichster

Selbstkritik zu befriedigen. Auch in kleinsten

Dingen wahrt sie den guten Anstand noch.

Durch das ganze Haus verbreitet sie eine

einheitliche diskret-feierliche sanfte Stimmung,

die den Sinnen und der Seele wohltut.

119

H. FEUERHAHN. Hebbel-Theater. Maske am Giebel

Kunstmitteln noch ge-

steigert. Die Mauern

mit ihrem festen Qua-

dergefüge neigen sich

etwas nach innen, die

Rustika wächst fast

bis zum Giebel hinauf,

dieser drückt wie eine

schwere Platte, und

oben schließt in Aach-

gezogener Rundung

das glatt und prall

anliegende Kupferdach

den Block. Der Foyer-

erker wölbt sich wie

unter dem Druck der

einengenden Stein-

wände. ■— Diese kraft-

volle Konzentration

und Geschlossenheit

der Architektur übt

auch auf den Heran-

tretenden eine gewisse

Suggestion aus: Sie

strahlt auf den Theater-

besucher den Geist

der Konzentration und

Sammlung nieder, sie zwingt ihn, allein an

die Schönheiten der Kunst zu denken, die

seiner hinter diesen bergenden Mauern harren.

Sammlung und Ernst wird hier von dem

Besucher verlangt. Ernst ist die von bunter

Belebung fast ganz absehende einheitliche

Steinfarbe und die rauhe Oberflächenstruktur.

Die mächtige Wandfläche wird von den

schmalen, steil aufschießenden Fensterein-

schnitten kaum unterbrochen. Auch die

Portale sind einfach und streng in den Stein

eingeschnitten. Nur zwei anmutig schwere

Bronzelaternen betonen etwas den Eingang.

Eine gewisse Festlichkeit kommt in der

Fassade allein an dem hinter die Wandfläche

zurückgezogenen Foyererker zum Ausdruck,

besonders in den figürlichen Motiven an den

oberen ovalen Fenstern. Diese Partie verrät,

leise andeutend, etwas von freierer, freu-

digerer Schönheit, die im Inneren herrschen

muß. Von den Zwickelfiguren zieht sich eine

Schmucklinie in erst gleicher Höhe weiter

um das Haus, gestaltet den oberen Fenster-

schluß der Treppen- und Korridorfenster

reicher, anmutiger aus, steigt an zu den

zierlichen Fensterchen am Bühnenhaus und

endigt in der hübsch gezeichneten Turmhaube

der kleinen Treppentürmchen.

Die gesamte äußere Erscheinung dieses

Theaterhauses spricht

dafür, daß der Archi-

tekt sich der tieferen

Bedeutung des Theaters

bewußt war oder daß

sie ihn wenigstens un-

bewußt leitete, die Be-

deutung des Theaters

als Spiegelung des

Lebens, (in steigender

Konzentration, wie in

einer Brennlinse auf-

gefangen) , die eine

künstlerische Anschau-

ung des Lebens ermög-

licht und eine künst-

lerische Auseinander-

setzung mit ihm. Ob

erschüttert, erhoben,

oder erheitert, auf

jeden Fall fühlen wir

uns durch diese Aus-

einandersetzung von

einer Spannung befreit

und innerlich gefestigt.

Solchem allgemein

menschlichen Wert des

Theaters entspricht der Ernst der aufgewendeten

Architektur. Das Haus ist ja nur für ernste

Bühnenkunst bestimmt, ihr bietet es, auch

wenn sie in höchster Vollendung waltet, gewiß

noch ein würdiges Heim. Die Architektur

bereitet hier die Stimmung des Besuchers vor

für hohe, reine Kunst und sie verkündet den

Geist des Unternehmens ruhig und fest

nach außen.

Die inneren Räume des Hauses zeigen

nicht die gleiche Strenge und Herbheit, sie

atmen Wärme, Eleganz, feine Behaglichkeit.

Zwar künstlerische Gewissenhaftigkeit herrscht

auch hier. Alle Formen sind sorgfältig durch-

gestaltet, alle Farben wählerisch gestimmt.

Die Zügel behält der Architekt immer straff

in der Hand. Aber die Kunst tritt nicht

in doktrinärer Starrheit noch in willkürlichen

Gewaltstücken auf. Sie wirkt in der Rolle

der Gastgeberin, voller Rücksicht auf den

Besucher, voll zartfühlender Aufmerksamkeit

auch auf verwöhnten Geschmack. Sie setzt

einen hochentwickelten Geschmack bei jedem

Gast voraus und sucht ihn mit peinlichster

Selbstkritik zu befriedigen. Auch in kleinsten

Dingen wahrt sie den guten Anstand noch.

Durch das ganze Haus verbreitet sie eine

einheitliche diskret-feierliche sanfte Stimmung,

die den Sinnen und der Seele wohltut.

119