Zwei anschauliche Beispiele großer Drei-

seithöfe mit separatem Wohnhaus sind die

im nördlichen Teil der Ortschaft entlang der

Bennigser Straße gelegenen Anlagen in der

BENNIGSER STRASSE 11 und BENNIGSER

STRASSE 51. Als Einzeldenkmale ausge-

wiesen sind die zweigeschossigen Wohn-

häuser mit korbbogigen Fenstern unter

Halbwalmdach aus der Zeit um die Jahrhun-

dertwende. Die aufwendigen Einfriedungen

aus schmuckvollem Mauerwerk oder in

Schmiedeeisen sind im Orginal erhalten.

Besonders hervorzuheben ist die Straßen-

giebelgestaltung des Wohnhauses BEN-

NIGSER STRASSE 11 mit der eingezoge-

nen Haustür hinter korbbogigem Portal mit

eingestellten Säulen.

Die Scheune in der BENNIGSER STRASSE

39, eine riesige Längsdurchfahrtsscheune

unter Halbwalmdach in Sandsteinquader-

mauerwerk mit korbbogigen Scheunento-

ren, ist datiert 1847. Diese aufwendige Bau-

weise in Sandstein ist auf Bauernhöfen sel-

ten anzutreffen. Sie war typisch für die Bau-

werke der reichen Güter.

Ortskarte 122/123

PATTENSEN-JEINSEN

Die erste urkundliche Erwähnung Jeinsens,

damals Geinhusen, läßt sich eingrenzen auf

den Zeitraum von 1120-1140, in dem Bi-

schof Sigward von Minden die Schenkung

von Ländereien in Geinhusen an die Kirche

in Minden beurkundete. Die hochmittelalter-

liche Entwicklung des Dorfes wurde ge-

prägt durch wechselnde Besitz- und Le-

hensverhältnisse. Als Lehnsherren traten

neben den Klöstern Werden/Ruhr und Ma-

rienrode u.a. das um 1400 ausgestorbene

Rittergeschlecht, dessen Besitz später in

neun Höfe aufgeteilt wurde, und die Herren

des Schloßes Calenberg auf. Unter ihrem

und dem damals gestärkten kirchlichen Ein-

flußbereich erhielt das Dorf den Siedlungs-

charakter, der sich dem heutigen Betrach-

ter bietet. Nachdem 1495 Calenberg zum

Fürstentum erhoben wurde, stieg die Kirche

von Jeinsen zur Schloß- und Garnisonskir-

che auf. Mit der Einführung der Reformation

1580 erhielt Jeinsen den Sitz einer Superin-

tendentur, die hier bis 1926 erhalten blieb.

Der Einfluß des Calenberger Hofes wirkte

sich auch auf die Sozialstruktur der Ort-

schaft aus. So nahmen im 17. Jh. Vögte

und Amtmänner ihren Wohnsitz in Jeinsen.

Die direkte Beziehung zwischen Calenberg

und Jeinsen dauerte nahezu 200 Jahre an.

Ende des 17. Jh. wurde der herzogliche

Sitz aufgegeben und die Burg 1692 abge-

tragen. 1689 verzeichnete Jeinsen 13 Voll-

meier in der Größe von 90-120 Morgen,

7 Halbmeier, 22 Vollkötner und 13 Halbköt-

ner, sowie ein Gut. Außerdem gab es zwei

wüstgefallene Höfe, die seit Jahrzehnten

als Folge der Auswirkungen des Dreißigjäh-

rigen Krieges nicht mehr bewirtschaftet

wurden.

Die ev. Pfarrkirche St. Georg in der KIRCH-

STRASSE vereinigt in ihrer heutigen Er-

scheinungsform das frühgotische breit-

rechteckige Bauwerk des Westturmes aus

Feldsteinen, erstmals 1246 urkundlich er-

wähnt, mit dem barocken Kirchenschiff. Es

wurde 1778-1781 nach einem Entwurf von

H.C. Brückmann anstelle eines baufälligen

kleineren Vorgängerbaues als fünfachsiger

Saalbau mit dreiseitigem Chorschluß ent-

worfen. Der Bruchsteinbau mit Kalkbewurf

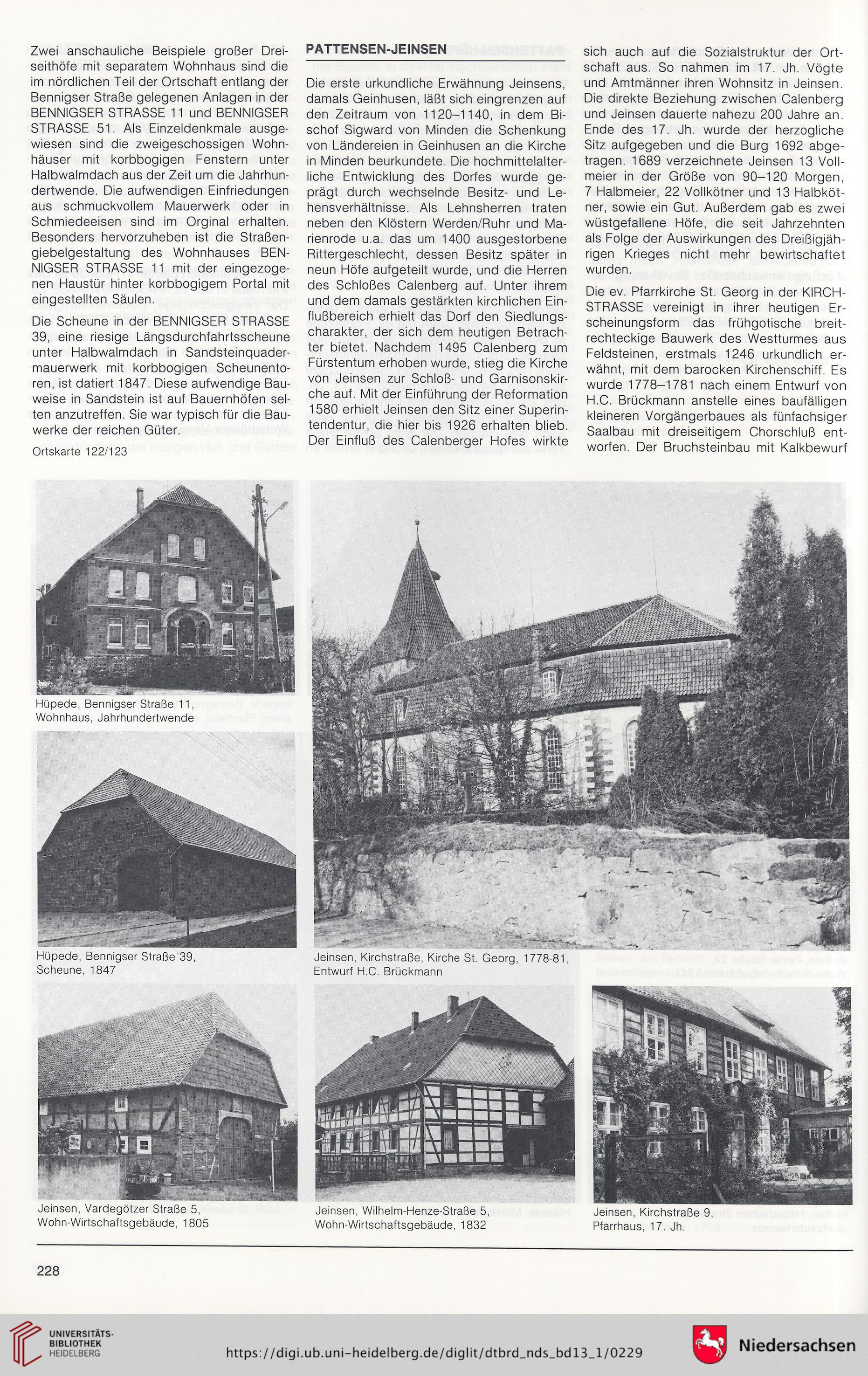

Hüpede, Bennigser Straße 11,

Wohnhaus, Jahrhundertwende

Hüpede, Bennigser Straße'39,

Scheune, 1847

Jeinsen, Vardegötzer Straße 5,

Wohn-Wirtschaftsgebäude, 1805

Jeinsen, Kirchstraße, Kirche St. Georg, 1778-81,

Entwurf H.C. Brückmann

Jeinsen, Wilhelm-Henze-Straße 5,

Wohn-Wirtschaftsgebäude, 1832

Jeinsen, Kirchstraße 9,

Pfarrhaus, 17. Jh.

228

seithöfe mit separatem Wohnhaus sind die

im nördlichen Teil der Ortschaft entlang der

Bennigser Straße gelegenen Anlagen in der

BENNIGSER STRASSE 11 und BENNIGSER

STRASSE 51. Als Einzeldenkmale ausge-

wiesen sind die zweigeschossigen Wohn-

häuser mit korbbogigen Fenstern unter

Halbwalmdach aus der Zeit um die Jahrhun-

dertwende. Die aufwendigen Einfriedungen

aus schmuckvollem Mauerwerk oder in

Schmiedeeisen sind im Orginal erhalten.

Besonders hervorzuheben ist die Straßen-

giebelgestaltung des Wohnhauses BEN-

NIGSER STRASSE 11 mit der eingezoge-

nen Haustür hinter korbbogigem Portal mit

eingestellten Säulen.

Die Scheune in der BENNIGSER STRASSE

39, eine riesige Längsdurchfahrtsscheune

unter Halbwalmdach in Sandsteinquader-

mauerwerk mit korbbogigen Scheunento-

ren, ist datiert 1847. Diese aufwendige Bau-

weise in Sandstein ist auf Bauernhöfen sel-

ten anzutreffen. Sie war typisch für die Bau-

werke der reichen Güter.

Ortskarte 122/123

PATTENSEN-JEINSEN

Die erste urkundliche Erwähnung Jeinsens,

damals Geinhusen, läßt sich eingrenzen auf

den Zeitraum von 1120-1140, in dem Bi-

schof Sigward von Minden die Schenkung

von Ländereien in Geinhusen an die Kirche

in Minden beurkundete. Die hochmittelalter-

liche Entwicklung des Dorfes wurde ge-

prägt durch wechselnde Besitz- und Le-

hensverhältnisse. Als Lehnsherren traten

neben den Klöstern Werden/Ruhr und Ma-

rienrode u.a. das um 1400 ausgestorbene

Rittergeschlecht, dessen Besitz später in

neun Höfe aufgeteilt wurde, und die Herren

des Schloßes Calenberg auf. Unter ihrem

und dem damals gestärkten kirchlichen Ein-

flußbereich erhielt das Dorf den Siedlungs-

charakter, der sich dem heutigen Betrach-

ter bietet. Nachdem 1495 Calenberg zum

Fürstentum erhoben wurde, stieg die Kirche

von Jeinsen zur Schloß- und Garnisonskir-

che auf. Mit der Einführung der Reformation

1580 erhielt Jeinsen den Sitz einer Superin-

tendentur, die hier bis 1926 erhalten blieb.

Der Einfluß des Calenberger Hofes wirkte

sich auch auf die Sozialstruktur der Ort-

schaft aus. So nahmen im 17. Jh. Vögte

und Amtmänner ihren Wohnsitz in Jeinsen.

Die direkte Beziehung zwischen Calenberg

und Jeinsen dauerte nahezu 200 Jahre an.

Ende des 17. Jh. wurde der herzogliche

Sitz aufgegeben und die Burg 1692 abge-

tragen. 1689 verzeichnete Jeinsen 13 Voll-

meier in der Größe von 90-120 Morgen,

7 Halbmeier, 22 Vollkötner und 13 Halbköt-

ner, sowie ein Gut. Außerdem gab es zwei

wüstgefallene Höfe, die seit Jahrzehnten

als Folge der Auswirkungen des Dreißigjäh-

rigen Krieges nicht mehr bewirtschaftet

wurden.

Die ev. Pfarrkirche St. Georg in der KIRCH-

STRASSE vereinigt in ihrer heutigen Er-

scheinungsform das frühgotische breit-

rechteckige Bauwerk des Westturmes aus

Feldsteinen, erstmals 1246 urkundlich er-

wähnt, mit dem barocken Kirchenschiff. Es

wurde 1778-1781 nach einem Entwurf von

H.C. Brückmann anstelle eines baufälligen

kleineren Vorgängerbaues als fünfachsiger

Saalbau mit dreiseitigem Chorschluß ent-

worfen. Der Bruchsteinbau mit Kalkbewurf

Hüpede, Bennigser Straße 11,

Wohnhaus, Jahrhundertwende

Hüpede, Bennigser Straße'39,

Scheune, 1847

Jeinsen, Vardegötzer Straße 5,

Wohn-Wirtschaftsgebäude, 1805

Jeinsen, Kirchstraße, Kirche St. Georg, 1778-81,

Entwurf H.C. Brückmann

Jeinsen, Wilhelm-Henze-Straße 5,

Wohn-Wirtschaftsgebäude, 1832

Jeinsen, Kirchstraße 9,

Pfarrhaus, 17. Jh.

228