Niedernstöcken, An der Linde 3, Wohnwirtschaftsgebäude, „174[1?]9"

Niedernstöcken, Eckernworth 4, Wohnwirtschaftsgebäude, „1729"

Niedernstöcken gegen Norden verlassend,

führt der Weg entlang der Niedernstöckener

Straße zum Friedhof der Ortschaft, dessen

Mitte ein Pfeilerdenkmal zur Erinnerung der

Toten des Ersten Weltkrieges markiert. Das

zunächst innerhalb des Ortes errichtete

Gedenkmai wurde mit der Eröffnung des neuen

Friedhofes außerhalb Niedernstöckens an sei-

nen heutigen Standort versetzt.

NEUSTADT A. RBGE./NÖPKE

Das nordwestlich von Neustadt gelegene, zwi-

schen dem Hanlax-Moor im Nordwesten und

der Beneckenheide im Westen vermittelnde

Nöpke wurde urkundlich erstmals im Zusam-

menhang mit einer Gerichtssitzung der Grafen

von Wölpe genannt (1165, „Niubike”), die einst

die Grundherrschaft im Dorf ausübten. Mit dem

Aussterben der Linie gelangte es 1302 an die

Herzöge von Braunschweig-Lüneburg und

schließlich an das Herzogtum Calenberg, wo es

- dem Amt Wölpe zugeordnet - bis 1866

(Neugründung des Kreises Neustadt) bzw.

1859 (Auflösung des Amtes) verblieb.

Seit 1595 zehntete der Ort hälftig an das Amt

Wölpe und den Mindener Bischof; galt seit

Mitte des 17.Jh. als Vogtei und fungierte ver-

mutlich auch als Zollstation, wie der Beleg eines

Licentschreibers vermuten lässt.

1625 wurde Nöpke wie viele andere Orte des

Neustädter Landes im Zuge des Dreißigjährigen

Krieges verwüstet, so dass ein Großteil der

1628 erfassten siebzehn Höfe als abgebrannt

(drei Höfe) oder wüst (12 Höfe), mehr als die

Hälfte der Dorfbewohnerschaft als verstorben

bzw. verhungert beklagt werden musste.

Erst 1750 zählte das Dorf wieder den

Häuserbestand des Jahres 1619 (32 Höfe), der

bis 1771 auf 33 Feuerstellen angestiegen war.

Spätestens für das endende 18.Jh. ist schließ-

lich auch die charakteristische Straßensituation

belegt, die Nöpke noch heute auszeichnet: Ein

breit lagerndes Dreieck, das in seinem Innern

eine weite, unbebaute Grünfläche ausspart.

Erst im späten 19. und 20.Jh. hat sich Nöpke in

westlicher und südöstlicher Richtung geringfü-

gig erweitert (1800: 35 Häuser; 1900: 60

Häuser und 340 Einwohner). Trotz dieses

Flächenzuwachses ist ihm noch immer ein aus-

gesprochen bäuerlich-ländlicher Charakter zu

Eigen, zumal eine von zwei im 19.Jh. im nahen

Umfeld eingerichteten Ziegeleien schon bald

nach ihrer Gründung wieder geschlossen wer-

den musste.

Ab 1931 wurde im nördlichen Teil des Dorfes

die zweite Schule in Nöpke erbaut, nachdem

der erste Schulbau des Jahres 1841 mehrfach

umgebaut und erneuert worden war. So ent-

stand nach den Plänen des Architekten Ahrens

aus Nienburg ein eingeschossiger Ziegel-

Neubau unter Halbwalmdach, der sich nur über

seine dichte Durchfensterung und den aufsit-

zenden Dachreiter des Glockenstuhls als

Schulbau zu erkennen gibt (Am Rotdorn 1).

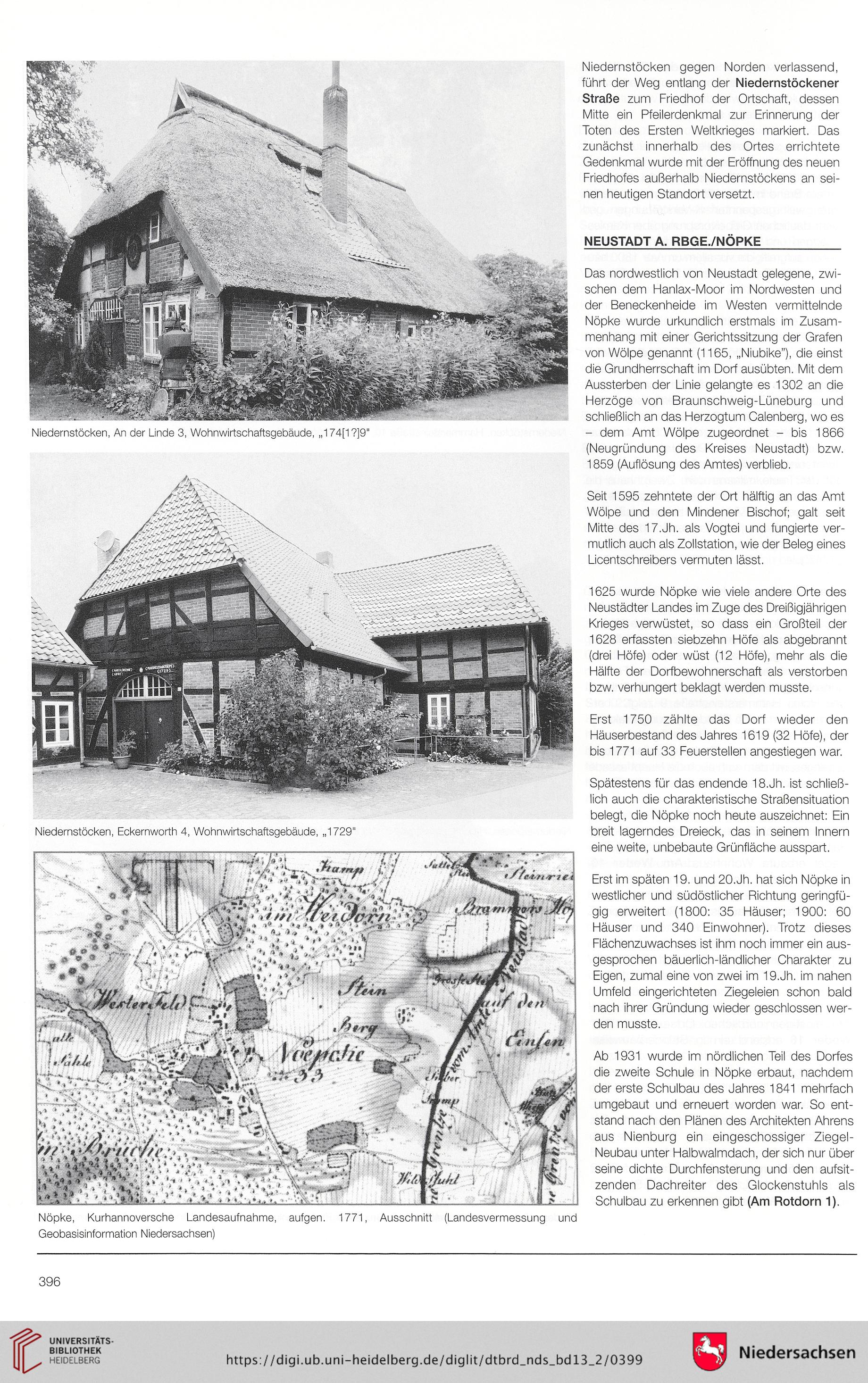

Nöpke, Kurhannoversche Landesaufnahme, aufgen. 1771, Ausschnitt (Landesvermessung und

Geobasisinformation Niedersachsen)

396

Niedernstöcken, Eckernworth 4, Wohnwirtschaftsgebäude, „1729"

Niedernstöcken gegen Norden verlassend,

führt der Weg entlang der Niedernstöckener

Straße zum Friedhof der Ortschaft, dessen

Mitte ein Pfeilerdenkmal zur Erinnerung der

Toten des Ersten Weltkrieges markiert. Das

zunächst innerhalb des Ortes errichtete

Gedenkmai wurde mit der Eröffnung des neuen

Friedhofes außerhalb Niedernstöckens an sei-

nen heutigen Standort versetzt.

NEUSTADT A. RBGE./NÖPKE

Das nordwestlich von Neustadt gelegene, zwi-

schen dem Hanlax-Moor im Nordwesten und

der Beneckenheide im Westen vermittelnde

Nöpke wurde urkundlich erstmals im Zusam-

menhang mit einer Gerichtssitzung der Grafen

von Wölpe genannt (1165, „Niubike”), die einst

die Grundherrschaft im Dorf ausübten. Mit dem

Aussterben der Linie gelangte es 1302 an die

Herzöge von Braunschweig-Lüneburg und

schließlich an das Herzogtum Calenberg, wo es

- dem Amt Wölpe zugeordnet - bis 1866

(Neugründung des Kreises Neustadt) bzw.

1859 (Auflösung des Amtes) verblieb.

Seit 1595 zehntete der Ort hälftig an das Amt

Wölpe und den Mindener Bischof; galt seit

Mitte des 17.Jh. als Vogtei und fungierte ver-

mutlich auch als Zollstation, wie der Beleg eines

Licentschreibers vermuten lässt.

1625 wurde Nöpke wie viele andere Orte des

Neustädter Landes im Zuge des Dreißigjährigen

Krieges verwüstet, so dass ein Großteil der

1628 erfassten siebzehn Höfe als abgebrannt

(drei Höfe) oder wüst (12 Höfe), mehr als die

Hälfte der Dorfbewohnerschaft als verstorben

bzw. verhungert beklagt werden musste.

Erst 1750 zählte das Dorf wieder den

Häuserbestand des Jahres 1619 (32 Höfe), der

bis 1771 auf 33 Feuerstellen angestiegen war.

Spätestens für das endende 18.Jh. ist schließ-

lich auch die charakteristische Straßensituation

belegt, die Nöpke noch heute auszeichnet: Ein

breit lagerndes Dreieck, das in seinem Innern

eine weite, unbebaute Grünfläche ausspart.

Erst im späten 19. und 20.Jh. hat sich Nöpke in

westlicher und südöstlicher Richtung geringfü-

gig erweitert (1800: 35 Häuser; 1900: 60

Häuser und 340 Einwohner). Trotz dieses

Flächenzuwachses ist ihm noch immer ein aus-

gesprochen bäuerlich-ländlicher Charakter zu

Eigen, zumal eine von zwei im 19.Jh. im nahen

Umfeld eingerichteten Ziegeleien schon bald

nach ihrer Gründung wieder geschlossen wer-

den musste.

Ab 1931 wurde im nördlichen Teil des Dorfes

die zweite Schule in Nöpke erbaut, nachdem

der erste Schulbau des Jahres 1841 mehrfach

umgebaut und erneuert worden war. So ent-

stand nach den Plänen des Architekten Ahrens

aus Nienburg ein eingeschossiger Ziegel-

Neubau unter Halbwalmdach, der sich nur über

seine dichte Durchfensterung und den aufsit-

zenden Dachreiter des Glockenstuhls als

Schulbau zu erkennen gibt (Am Rotdorn 1).

Nöpke, Kurhannoversche Landesaufnahme, aufgen. 1771, Ausschnitt (Landesvermessung und

Geobasisinformation Niedersachsen)

396