nen, hinter alten Eichen gelegenen Wirtschafts-

hofes, an der Westseite begrenzt von einer

Längseinfahrtsscheune der 2. Hälfte des 17.Jh.

und einem zurückgelegenen Zweiständerhal-

lenhaus der Zeit um 1800.

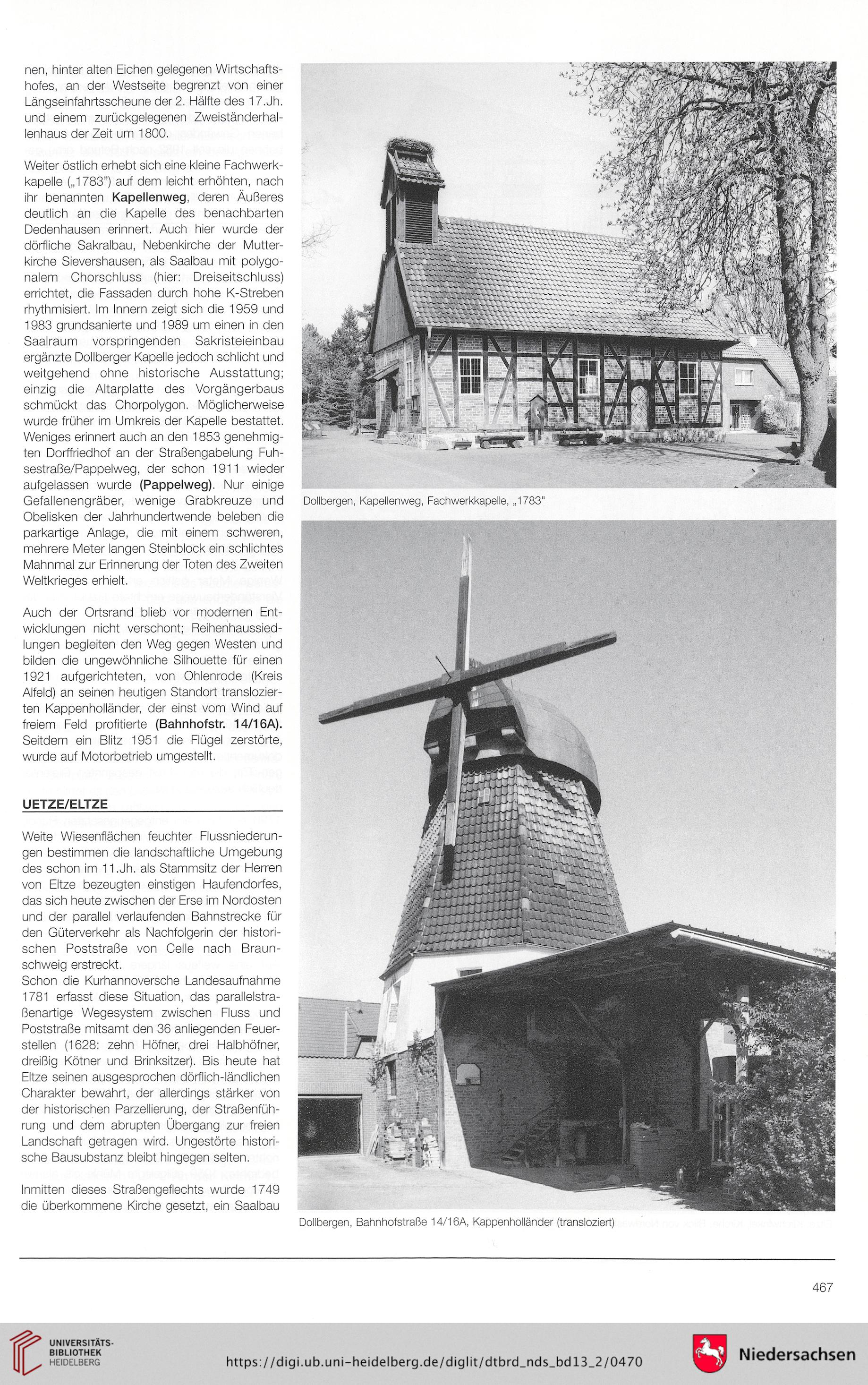

Weiter östlich erhebt sich eine kleine Fachwerk-

kapelle („1783”) auf dem leicht erhöhten, nach

ihr benannten Kapellenweg, deren Äußeres

deutlich an die Kapelle des benachbarten

Dedenhausen erinnert. Auch hier wurde der

dörfliche Sakralbau, Nebenkirche der Mutter-

kirche Sievershausen, als Saalbau mit polygo-

nalem Chorschluss (hier: Dreiseitschluss)

errichtet, die Fassaden durch hohe K-Streben

rhythmisiert. Im Innern zeigt sich die 1959 und

1983 grundsanierte und 1989 um einen in den

Saalraum vorspringenden Sakristeieinbau

ergänzte Dollberger Kapelle jedoch schlicht und

weitgehend ohne historische Ausstattung;

einzig die Altarplatte des Vorgängerbaus

schmückt das Chorpolygon. Möglicherweise

wurde früher im Umkreis der Kapelle bestattet.

Weniges erinnert auch an den 1853 genehmig-

ten Dorffriedhof an der Straßengabelung Fuh-

sestraße/Pappelweg, der schon 1911 wieder

aufgelassen wurde (Pappelweg). Nur einige

Gefallenengräber, wenige Grabkreuze und

Obelisken der Jahrhundertwende beleben die

parkartige Anlage, die mit einem schweren,

mehrere Meter langen Steinblock ein schlichtes

Mahnmal zur Erinnerung der Toten des Zweiten

Weltkrieges erhielt.

Auch der Ortsrand blieb vor modernen Ent-

wicklungen nicht verschont; Reihenhaussied-

lungen begleiten den Weg gegen Westen und

bilden die ungewöhnliche Silhouette für einen

1921 aufgerichteten, von Ohlenrode (Kreis

Alfeld) an seinen heutigen Standort translozier-

ten Kappenholländer, der einst vom Wind auf

freiem Feld profitierte (Bahnhofstr. 14/16A).

Seitdem ein Blitz 1951 die Flügel zerstörte,

wurde auf Motorbetrieb umgestellt.

UETZE/ELTZE

Weite Wiesenflächen feuchter Flussniederun-

gen bestimmen die landschaftliche Umgebung

des schon im 11 .Jh. als Stammsitz der Herren

von Eltze bezeugten einstigen Haufendorfes,

das sich heute zwischen der Erse im Nordosten

und der parallel verlaufenden Bahnstrecke für

den Güterverkehr als Nachfolgerin der histori-

schen Poststraße von Celle nach Braun-

schweig erstreckt.

Schon die Kurhannoversche Landesaufnahme

1781 erfasst diese Situation, das parallelstra-

ßenartige Wegesystem zwischen Fluss und

Poststraße mitsamt den 36 anliegenden Feuer-

stellen (1628: zehn Höfner, drei Halbhöfner,

dreißig Kötner und Brinksitzer). Bis heute hat

Eltze seinen ausgesprochen dörflich-ländlichen

Charakter bewahrt, der allerdings stärker von

der historischen Parzellierung, der Straßenfüh-

rung und dem abrupten Übergang zur freien

Landschaft getragen wird. Ungestörte histori-

sche Bausubstanz bleibt hingegen selten.

Inmitten dieses Straßengeflechts wurde 1749

die überkommene Kirche gesetzt, ein Saalbau

Dollbergen, Kapellenweg, Fachwerkkapelle, „1783"

Dollbergen, Bahnhofstraße 14/16A, Kappenholländer (transloziert)

467

hofes, an der Westseite begrenzt von einer

Längseinfahrtsscheune der 2. Hälfte des 17.Jh.

und einem zurückgelegenen Zweiständerhal-

lenhaus der Zeit um 1800.

Weiter östlich erhebt sich eine kleine Fachwerk-

kapelle („1783”) auf dem leicht erhöhten, nach

ihr benannten Kapellenweg, deren Äußeres

deutlich an die Kapelle des benachbarten

Dedenhausen erinnert. Auch hier wurde der

dörfliche Sakralbau, Nebenkirche der Mutter-

kirche Sievershausen, als Saalbau mit polygo-

nalem Chorschluss (hier: Dreiseitschluss)

errichtet, die Fassaden durch hohe K-Streben

rhythmisiert. Im Innern zeigt sich die 1959 und

1983 grundsanierte und 1989 um einen in den

Saalraum vorspringenden Sakristeieinbau

ergänzte Dollberger Kapelle jedoch schlicht und

weitgehend ohne historische Ausstattung;

einzig die Altarplatte des Vorgängerbaus

schmückt das Chorpolygon. Möglicherweise

wurde früher im Umkreis der Kapelle bestattet.

Weniges erinnert auch an den 1853 genehmig-

ten Dorffriedhof an der Straßengabelung Fuh-

sestraße/Pappelweg, der schon 1911 wieder

aufgelassen wurde (Pappelweg). Nur einige

Gefallenengräber, wenige Grabkreuze und

Obelisken der Jahrhundertwende beleben die

parkartige Anlage, die mit einem schweren,

mehrere Meter langen Steinblock ein schlichtes

Mahnmal zur Erinnerung der Toten des Zweiten

Weltkrieges erhielt.

Auch der Ortsrand blieb vor modernen Ent-

wicklungen nicht verschont; Reihenhaussied-

lungen begleiten den Weg gegen Westen und

bilden die ungewöhnliche Silhouette für einen

1921 aufgerichteten, von Ohlenrode (Kreis

Alfeld) an seinen heutigen Standort translozier-

ten Kappenholländer, der einst vom Wind auf

freiem Feld profitierte (Bahnhofstr. 14/16A).

Seitdem ein Blitz 1951 die Flügel zerstörte,

wurde auf Motorbetrieb umgestellt.

UETZE/ELTZE

Weite Wiesenflächen feuchter Flussniederun-

gen bestimmen die landschaftliche Umgebung

des schon im 11 .Jh. als Stammsitz der Herren

von Eltze bezeugten einstigen Haufendorfes,

das sich heute zwischen der Erse im Nordosten

und der parallel verlaufenden Bahnstrecke für

den Güterverkehr als Nachfolgerin der histori-

schen Poststraße von Celle nach Braun-

schweig erstreckt.

Schon die Kurhannoversche Landesaufnahme

1781 erfasst diese Situation, das parallelstra-

ßenartige Wegesystem zwischen Fluss und

Poststraße mitsamt den 36 anliegenden Feuer-

stellen (1628: zehn Höfner, drei Halbhöfner,

dreißig Kötner und Brinksitzer). Bis heute hat

Eltze seinen ausgesprochen dörflich-ländlichen

Charakter bewahrt, der allerdings stärker von

der historischen Parzellierung, der Straßenfüh-

rung und dem abrupten Übergang zur freien

Landschaft getragen wird. Ungestörte histori-

sche Bausubstanz bleibt hingegen selten.

Inmitten dieses Straßengeflechts wurde 1749

die überkommene Kirche gesetzt, ein Saalbau

Dollbergen, Kapellenweg, Fachwerkkapelle, „1783"

Dollbergen, Bahnhofstraße 14/16A, Kappenholländer (transloziert)

467