leichten Bogen das historische Kirchviertel

(Hauptstr.) umzieht.

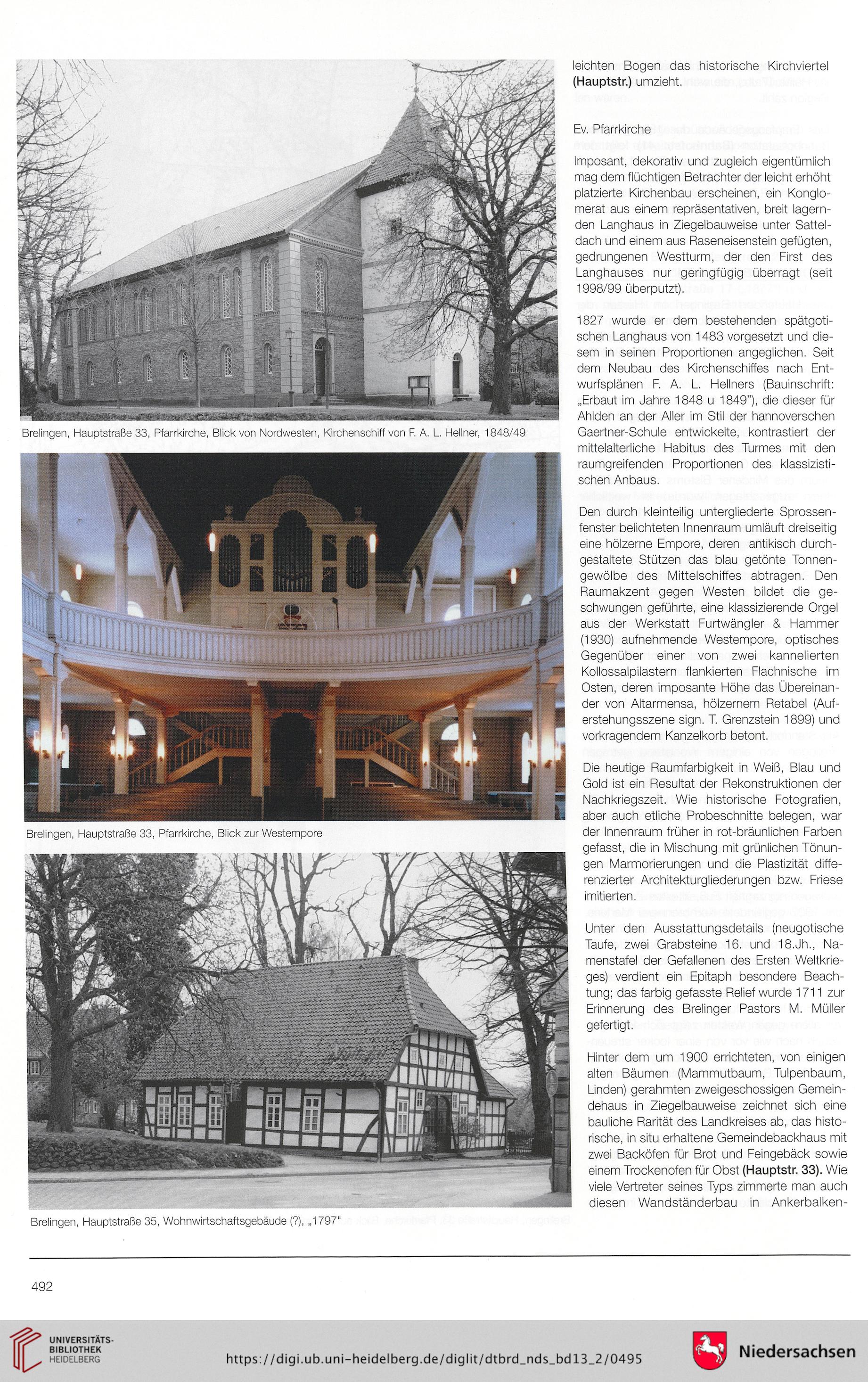

Brelingen, Hauptstraße 33, Pfarrkirche, Blick zur Westempore

Ev. Pfarrkirche

Imposant, dekorativ und zugleich eigentümlich

mag dem flüchtigen Betrachter der leicht erhöht

platzierte Kirchenbau erscheinen, ein Konglo-

merat aus einem repräsentativen, breit lagern-

den Langhaus in Ziegelbauweise unter Sattel-

dach und einem aus Raseneisenstein gefügten,

gedrungenen Westturm, der den First des

Langhauses nur geringfügig überragt (seit

1998/99 überputzt).

1827 wurde er dem bestehenden spätgoti-

schen Langhaus von 1483 vorgesetzt und die-

sem in seinen Proportionen angeglichen. Seit

dem Neubau des Kirchenschiffes nach Ent-

wurfsplänen F. A. L. Hellners (Bauinschrift:

„Erbaut im Jahre 1848 u 1849”), die dieser für

Ahlden an der Aller im Stil der hannoverschen

Gaertner-Schule entwickelte, kontrastiert der

mittelalterliche Habitus des Turmes mit den

raumgreifenden Proportionen des klassizisti-

schen Anbaus.

Den durch kleinteilig untergliederte Sprossen-

fenster belichteten Innenraum umläuft dreiseitig

eine hölzerne Empore, deren antikisch durch-

gestaltete Stützen das blau getönte Tonnen-

gewölbe des Mittelschiffes abtragen. Den

Raumakzent gegen Westen bildet die ge-

schwungen geführte, eine klassizierende Orgel

aus der Werkstatt Furtwängler & Hammer

(1930) aufnehmende Westempore, optisches

Gegenüber einer von zwei kannelierten

Kollossalpilastern flankierten Flachnische im

Osten, deren imposante Höhe das Übereinan-

der von Altarmensa, hölzernem Retabel (Auf-

erstehungsszene sign. T. Grenzstein 1899) und

vorkragendem Kanzelkorb betont.

Die heutige Raumfarbigkeit in Weiß, Blau und

Gold ist ein Resultat der Rekonstruktionen der

Nachkriegszeit. Wie historische Fotografien,

aber auch etliche Probeschnitte belegen, war

der Innenraum früher in rot-bräunlichen Farben

gefasst, die in Mischung mit grünlichen Tönun-

gen Marmorierungen und die Plastizität diffe-

renzierter Architekturgliederungen bzw. Friese

imitierten.

Unter den Ausstattungsdetails (neugotische

Taufe, zwei Grabsteine 16. und 18.Jh., Na-

menstafel der Gefallenen des Ersten Weltkrie-

ges) verdient ein Epitaph besondere Beach-

tung; das farbig gefasste Relief wurde 1711 zur

Erinnerung des Brelinger Pastors M. Müller

gefertigt.

Hinter dem um 1900 errichteten, von einigen

alten Bäumen (Mammutbaum, Tulpenbaum,

Linden) gerahmten zweigeschossigen Gemein-

dehaus in Ziegelbauweise zeichnet sich eine

bauliche Rarität des Landkreises ab, das histo-

rische, in situ erhaltene Gemeindebackhaus mit

zwei Backöfen für Brot und Feingebäck sowie

einem Trockenofen für Obst (Hauptstr. 33). Wie

viele Vertreter seines Typs zimmerte man auch

diesen Wandständerbau in Ankerbalken-

Brelingen, Hauptstraße 35, Wohnwirtschaftsgebäude (?), „1797"

492

(Hauptstr.) umzieht.

Brelingen, Hauptstraße 33, Pfarrkirche, Blick zur Westempore

Ev. Pfarrkirche

Imposant, dekorativ und zugleich eigentümlich

mag dem flüchtigen Betrachter der leicht erhöht

platzierte Kirchenbau erscheinen, ein Konglo-

merat aus einem repräsentativen, breit lagern-

den Langhaus in Ziegelbauweise unter Sattel-

dach und einem aus Raseneisenstein gefügten,

gedrungenen Westturm, der den First des

Langhauses nur geringfügig überragt (seit

1998/99 überputzt).

1827 wurde er dem bestehenden spätgoti-

schen Langhaus von 1483 vorgesetzt und die-

sem in seinen Proportionen angeglichen. Seit

dem Neubau des Kirchenschiffes nach Ent-

wurfsplänen F. A. L. Hellners (Bauinschrift:

„Erbaut im Jahre 1848 u 1849”), die dieser für

Ahlden an der Aller im Stil der hannoverschen

Gaertner-Schule entwickelte, kontrastiert der

mittelalterliche Habitus des Turmes mit den

raumgreifenden Proportionen des klassizisti-

schen Anbaus.

Den durch kleinteilig untergliederte Sprossen-

fenster belichteten Innenraum umläuft dreiseitig

eine hölzerne Empore, deren antikisch durch-

gestaltete Stützen das blau getönte Tonnen-

gewölbe des Mittelschiffes abtragen. Den

Raumakzent gegen Westen bildet die ge-

schwungen geführte, eine klassizierende Orgel

aus der Werkstatt Furtwängler & Hammer

(1930) aufnehmende Westempore, optisches

Gegenüber einer von zwei kannelierten

Kollossalpilastern flankierten Flachnische im

Osten, deren imposante Höhe das Übereinan-

der von Altarmensa, hölzernem Retabel (Auf-

erstehungsszene sign. T. Grenzstein 1899) und

vorkragendem Kanzelkorb betont.

Die heutige Raumfarbigkeit in Weiß, Blau und

Gold ist ein Resultat der Rekonstruktionen der

Nachkriegszeit. Wie historische Fotografien,

aber auch etliche Probeschnitte belegen, war

der Innenraum früher in rot-bräunlichen Farben

gefasst, die in Mischung mit grünlichen Tönun-

gen Marmorierungen und die Plastizität diffe-

renzierter Architekturgliederungen bzw. Friese

imitierten.

Unter den Ausstattungsdetails (neugotische

Taufe, zwei Grabsteine 16. und 18.Jh., Na-

menstafel der Gefallenen des Ersten Weltkrie-

ges) verdient ein Epitaph besondere Beach-

tung; das farbig gefasste Relief wurde 1711 zur

Erinnerung des Brelinger Pastors M. Müller

gefertigt.

Hinter dem um 1900 errichteten, von einigen

alten Bäumen (Mammutbaum, Tulpenbaum,

Linden) gerahmten zweigeschossigen Gemein-

dehaus in Ziegelbauweise zeichnet sich eine

bauliche Rarität des Landkreises ab, das histo-

rische, in situ erhaltene Gemeindebackhaus mit

zwei Backöfen für Brot und Feingebäck sowie

einem Trockenofen für Obst (Hauptstr. 33). Wie

viele Vertreter seines Typs zimmerte man auch

diesen Wandständerbau in Ankerbalken-

Brelingen, Hauptstraße 35, Wohnwirtschaftsgebäude (?), „1797"

492